理学療法士のかずぼーです。

僕は病院に勤務しているのですが、たまーに手根骨に対して治療する機会があります。

治療場面としては、橈骨遠位端骨折、末梢神経障害、脳卒中後の手関節の拘縮などのときですね。

手根骨を触診したり、動かしたりしながら評価・治療アプローチをしていくと思いますが・・・

「手根骨って、なんか難しい・・・('Д')」

そう思っている療法士も多いんじゃないかと思います。

そんな方々のために、手根骨の解剖学から、触診の仕方、動かし方を超絶わかりやすく解説してみました。

とりあえず、小難しいことは抜きにして、まずはこれだけでも覚えておくと良いですよ。

スポンサーリンク

目次

「手根骨の解剖」8個の骨。これはサラッと言えるようにしておこう

前腕には、母指側に橈骨、小指側に尺骨があります。

そして、手根骨には8個の骨があります。

|

右手:掌側より観察 |

|

右手:背側より観察 |

一応読み方も書いておきますね。

近位手根骨列

母指側から

・舟状骨(しゅうじょうこつ)

・月状骨(げつじょうこつ)

・三角骨(さんかくこつ)

・豆状骨(とうじょうこつ)

遠位手根列

母指側から

・大菱形骨(だいりょうけいこつ)

・小菱形骨(しょうりょうけいこつ)

・有頭骨(ゆうとうこつ)

・有鈎骨(ゆうこうこつ)

「橈骨、手根骨の関節面」を理解しておこう

関節の傾きに合わせて骨運動が起きますので、関節の形状を知っておくのは重要なことです。

橈骨の尺側傾斜:25°

このように橈骨は尺側傾斜があります。。そのため手関節は橈屈よりも尺屈の方が可動域は大きくなります。

参考可動域

| 橈屈 | 25° |

| 尺屈 | 55° |

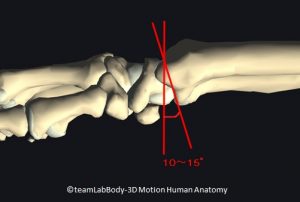

橈骨の掌側傾斜:10~15°

このように橈骨は掌側傾斜があります。そのため手関節は背屈よりも掌屈の可動域の方が大きくなります。

参考可動域

| 掌屈 | 70° |

| 背屈 | 90° |

大菱形骨は、他の手根骨に対して45°傾いている

大菱形骨は水平面から見ると、他の手根骨に対して45°傾いています。

このことにより、母指の対立運動を可能にしています。

舟状骨は、橈骨に対して45°傾いている

橈骨-舟状骨を横から見ると、橈骨に対して舟状骨は45°傾斜しています。

この傾きがあることで母指は掌側外転位を保持し、さらには他指への対立運動を可能にしています。

そして、掌屈すれば舟状骨は橈骨に対して90°傾き、背屈すれば橈骨に対して水平位になります。

引用画像)林典夫:運動療法のための機能解剖学的触診術-上肢 2011.2 p67

「手根骨の触診」まずは有頭骨に触れてみよう

手根骨の解剖と関節の構造がわかったところで、手根骨を一つずつ触ってみましょう。

まずは、有頭骨を見つける

第3中手骨を遠位へ辿っていきます。そして、ペコっと凹んだところがありますよね。

そこに有頭骨がありますので、まずはそれを見つけましょう。

月状骨

有頭骨が見つかれば、ほんの少しだけ遠位に指を動かしてください。そうすると骨にぶつかると思います。

それが月状骨です。

ほんとに月状骨??と自信がない人は、その骨を触りながら手関節を掌屈・背屈してみてください。

凸の法則に従い、掌屈すると月状骨は背側へ飛び出し、背屈すると月状骨は掌側へ滑り込んでいきます。それが確認できればその骨は間違いなく月状骨です。

|

掌屈すると月状骨が飛び出してくる |

ちなみに、教科書的には「橈骨リスター結節と第3中手骨を結んだ線上に月状骨と有頭骨がある。」と記載されているのもありますが、そもそもリスター結節が見つけにくいですよね。

しかも月状骨はやや小指側に位置していますので、結んだ線上で骨を探していくのは難しいです。

なので、ここで紹介した触診の仕方が圧倒的にわかりやすいと思います。

大菱形骨

大菱形骨は、第1中手骨を遠位に辿ったところにあります。

小菱形骨

小菱形骨は、第2中手骨を遠位に辿ったところにあります。または有頭骨から橈側に指を少しずらしても見つけられます。

小さいので見つけにくいですが。

有鈎骨

第4・5中手骨を遠位に辿ったところにあります。または有頭骨から尺側に指を少しずらしても見つけられます。

有鈎骨は大きいので見つけやすいです。

舟状骨

橈骨から遠位に指を動かせば舟状骨に触れることができます。

舟状骨の傾きを思い出してください。橈骨に対して45°傾斜していますよね。そのことを意識してみると見つけやすいです。

もし、舟状骨??と自信がなければ、手関節を尺屈してみてください。

凸の法則に従い、舟状骨が飛び出してきますので、触診しやすくなります。

|

尺屈すると舟状骨が飛び出してくる |

三角骨

尺骨を遠位に辿り、最初にぶつかった骨が三角骨です。

そこから橈屈すると凸の法則に従い、三角骨が飛び出してきますので触診しやすくなります。

|

橈屈すると三角骨が飛び出してくる |

豆状骨

前腕回外位、尺骨茎状突起が見つかれば、少し遠位・橈側に丸っこい骨があります。

それが豆状骨です。

これで、触診は完璧ですね。

「手根骨を動かし方」ちょっとしたコツ

ここでは一般的はモビライゼーションの方法を記載しています。実際にそれぞれの関節面を動かしてみましょう。

それぞれの骨の触診ができれば、一つひとつの関節面を動かすのは簡単です。

例えば、

有頭骨と有鈎骨の関節面

有頭骨と月状骨の関節面

橈骨と舟状骨の関節面

など・・・・・

ちょっとしたコツ

骨を見つける際は力まない

手根骨は小さいので、骨を探す際に力が入ってしまいますよね。

でも、力んでしまうと指の感覚センサーが鈍くなりますので、余計に骨を見つけにくくなります。

なので、触診するときはできるだけ力まないようにしましょう。

一方の骨は固定、もう片方の骨を動かす

例えば、有頭骨と有鈎骨の関節面を動かそうとしたとき。

一方は有頭骨をしっかり固定し、もう片方の手で有鈎骨を少しだけ動かしてみましょう。

ちなみに・・・

第1・2・3手根中手関節面は靭帯で強固に固定されていますので、ほぼ可動性はありません。

手根骨に付着する靭帯

手関節や手根骨の制限因子としては、

靭帯、関節包、筋の短縮、筋の緊張、浮腫など・・・

があります。

筋の短縮が原因で手関節の可動域制限を疑うなら、筋の張りを触診したり、二関節筋であれば手指のポジジョンで可動域が変わらないかを評価していきます。

筋緊張が高いために手関節が動かしにくくなっている場合には筋緊張を落とす必要がありますし、浮腫が原因なら浮腫を改善しなければいけません。

この辺りの制限に関しては、評価して原因を鑑別していく考察力が問われますね。

ここでは、手関節の制限因子になりやすい靭帯の効果的な伸張方法について解説します。

手根骨に付着する靭帯。その役割とは?

靭帯の役割は、

①手根骨の動きを制限

②運動方向を決める

です。

①に関して、靭帯の短縮があると手根骨の動きを制限するため、可動域制限が起こります。

②に関して、手根骨の関節包内運動は、筋により自動的に引き起こされますが、靭帯の受動的な緊張によってもコントロールされています。

この靭帯のコントロールのことを「二重V」システムといいます。

運動中に生じる「二重V」システム

例えば、手関節尺屈した場合。

掌側手根間靭帯の外側脚、および掌側尺骨手根靭帯に緊張が生じます。

運動により、これらの靭帯の張力が高まることで運動方向がコントロールされています。

引用画像)島田智明ら:筋骨格系キネシオロジー 2010.9 p201

手関節・手根骨に付着する靭帯

手関節や手関節に付着する靭帯にはどんなものがあるかといいますと・・・

以下のように沢山あります。

| 掌側 | 背側 |

| 掌側橈骨尺骨靭帯

掌側尺骨手根靭帯 掌側橈骨手根靭帯 橈側(外側)側副靭帯 尺側(内側)側副靭帯

豆鈎靭帯

●放線状靭帯 ・月状三角靭帯 ・舟状月状骨間靭帯 ・舟状大菱形骨靭帯 ・大菱小菱形骨靭帯 ・三角有鈎骨靭帯

掌側手根中手靭帯 |

背側橈骨尺骨靭帯

背側橈骨手根靭帯 背側手根間靭帯

舟状有頭靭帯 月状三角靭帯 舟状月状骨間靭帯

手根間靭帯

背側手根中手靭帯 |

一次的には覚えられても、長期的に覚えている人はそうそういないと思います。

ですので、僕みたいにたまーにしか手根骨の治療をしない療法士は、解剖学の教科書を見ながらそれぞれの靭帯を伸張してみると良いと思います。

解剖学アプリを見ながら練習すると、スーッと頭に入ってきますよ。

靭帯の伸ばし方

靭帯すべての伸張方法を解説するのは多すぎてできませんので、ポイントだけ解説します。

例えば、掌側尺骨手根靭帯を効果的に伸張しようとすれば・・・

まずは、尺屈します。

すると凸法則で掌側尺骨手根靭帯が付着している月状骨や三角骨が橈側へ移動します。それにより掌側尺骨手根靭帯が伸張位になります。

さらに、そのまま背屈します。

そのときに、月状骨を掌側へ滑らせながら背屈していくと、より掌側尺骨手根靭帯は伸張された位置になります。

そのまま数十秒ほどストレッチをしていきます。

この要領で、掌屈制限、背屈制限に対して、それぞれの靭帯が最も伸張される位置でストレッチをしていきましょう。

靭帯性の可動域制限であれば、この方法で手関節の可動域は飛躍的に改善します。

スポンサーリンク

手根骨間の動き

舟状骨に対する大菱形骨の動き

| 大菱形骨 | 掌屈5° | 背屈45° | 合計50° |

引用)宇都宮初夫:SJF関節フャシリテーション 2012.4 p75

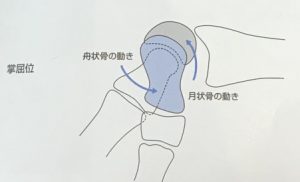

月状骨と有頭骨の動き

| 月状骨 ― 有頭骨 | 掌屈40° | 背屈60° | 合計100° |

| 橈骨 ― 月状骨 | 掌屈25° | 背屈20° | 合計45° |

| 合計 | 掌屈65° | 背屈80° |

引用)宇都宮初夫:SJF関節フャシリテーション 2012.4 p74

ちなみに・・・

手関節や手根骨間には靭帯が密集しています。

その中で、唯一靭帯が付着していないのは月状骨と有頭骨の関節面です。

上記の表を見てみると、月状骨-有頭骨の関節面は掌屈・背屈に伴い、合計100°の可動性があります。

一見すると、単純にこの月状骨-有頭骨の関節面をモビラーゼーションすれば掌屈・背屈の可動域が向上するように見えますが、そもそも靭帯が付着していないのですから、可動域が広くて当然なのです。

もし、月状骨-有頭骨の関節面を動かしてみたときに可動性がないとわかれば、

・有頭骨と有鈎骨(または小菱形骨)の関節面

・月状骨と舟状骨(または三角骨)の関節面

をそれぞれモビラーゼーションし、横同士の靭帯を伸張していくことで、月状骨-有頭骨の関節面の動きを引き出していくと良いです。

この辺りに関しては、解剖学的な視点から僕自身の一考察ではありますので、参考程度に。

まとめ

写真を用いてできるだけわかりやすく解説しました。

手根骨は細かいだけに文字ベースではどうしても伝えるのが難しいところではあります。

小難しい教科書を読んで全く理解できないよりは、まずはここで解説したことだけでも押さえておくと良いでしょう。

手根骨の理解を深めるならこの「書籍・アプリ」がおすすめ!

手根骨に特化した書籍は見当たらないので、僕が勉強するときに活用した「書籍・アプリ」を紹介しておきますね。

「手根骨の解剖や靭帯」はこの書籍がわかりやすい▼

「手根骨の触診」はこちらの書籍がわかりやすい▼

「手根骨の動かし方」ならこちら▼

一つ上の療法士を目指すなら、解剖学アプリは必須のアイテム!

解剖学アプリを見ながら3Dで確認し、実際に動かしてみるのがおすすめの勉強法です。

teamLabBody-3D Motion Human Anatomy- - TEAMLABBODY.inc