めまいの中でも発症率の高い良性発作性頭位めまい症(BPPV:Benign Paroxysmal Positional Vertigo)に対する運動療法と治療効果について解説します。

前庭機能に起因するめまいは、上手くいけばかなりの回復が図れるものですので、是非参考にしてください。

スポンサーリンク

目次

良性発作性頭位めまい症(BPPV)とは

BPPVはめまいの中でも発症頻度が高く、めまいのうち17~42%といわれています。

原因がわからず突然起こる特発性が約50%を占めています。

50~70歳が最も多く、加齢により発症頻度が高くなります。

性差はないのですが、特発性の場合女性のほうが2倍多いです。

寝返り、起き上がり、低いところの物を取ろうとするなど、頭部の動きが誘因で起こる回転性のめまいが特徴的です。

一定の頭位のときに特徴的な眼振が観察され、めまいが唯一の症状です。

クプラ結石症と半規管結石症の判別

BPPVの病理を簡単に説明すると、卵形嚢にある耳石が剥がれ、半規管膨大部のクプラに付着するクプラ結石症と半規管内を耳石が浮遊する半規管結石症があります。

クプラ結石症とは

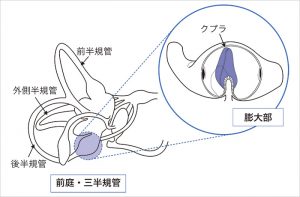

耳石が半規管膨大部のクプラに付着し、感覚毛を刺激します。

※半規管膨大部とは、それぞの半規管の根っこの部分であり、有毛細胞の感覚毛が多数存在しています。

クプラとは、感覚毛を覆うゼラチン状の膜のことです。

引用)http://www.saiseikai.or.jp/medical/disease/benign_paroxysmal_positional_vertigo/

症状の特徴

即時に症状がみられ、60秒以上続く眼振がみられます。

めまいのある頭位をとり続ける限り、めまいが続くのが特徴です。

半規管結石症とは

耳石が三半規管内を浮遊している状態です。

症状の特徴

数秒後に症状がみられ、60秒以下の眼振がみられます。

クプラ結石症に比べ、耳石を取り除きやすく治りやすいのが特徴です。

障害部位

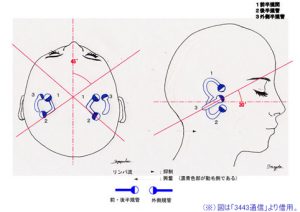

障害部位は、解剖学的な位置から卵形嚢に近い後半規管が約90%と最も多く、外側半規管が10~17%、前半規管が2%となっています。

BPPVに対する治療は単純な頭位変換であり、運動療法の効果は良好といわれています。

良性発作性頭位めまい症の運動療法

前庭機能の構造と働きのところでも解説しましたが、前・後半規管は矢状面に対し45°の角度があり、外側半規管は水平面に対し30°後方へ傾斜しています。

引用)http://metalogue.jugem.jp/?eid=2518

前半規管は、解剖学的におそらく逆立ちくらいしないと耳石がいかないと思いますので、発症することは稀です。

ここでは、後半規管と外側半規管の耳石の戻すためのEpley法とLempert法について詳しく解説します。

原理としては浮遊した耳石を元ある卵形嚢に戻すように、半規管の形状に合わせて頭をグルグル回し、最終的に下図の青○に耳石を戻すイメージです。

Epley法

Epley法は、後半規管の半規管結石症に効果的です。

①まずは、障害側へ45°頭部を回旋します。 |

②45°頭部を回旋させたまま、頭部を伸展します。 |

③頭部を伸展したまま、90°反対へ回旋します。 |

④横向きになり、さらに45°頭部を回旋します。 |

⑤座位になり、最後頭部を軽度屈曲する。 |

|

めまいが消失するか1~2分経過すれば、次の肢位へ変換していきます。

BPPVの後半規管結石症の場合は、数回の実施でめまいが劇的に改善することもあります。

Lempert法

Lempert法は、外側半規管の半規管結石症に対して効果的です。

①障害側が下になるように頭部を回旋します。 |

②次に、ゆっくりと天井を向きます。 |

③90°反対へ頭部を回旋します。 |

④床を向くように、頭部を回旋します。 |

⑤最後は、①の肢位に戻ります。 |

|

外側半規管は後方へ30°傾斜しているため、頭部を30°屈曲位にすることで、管を床に対して垂直に保つことができるので耳石が移動しやすくなり効果的です。

その他

Semont法(後半規管の半規管結石症・クプラ結石症)、Lempert法(外側半規管の半規管結石症)、Semontの変法(外側半規管のクプラ結石症)などありますが、Epley法やLempert法などと原理は同じです。

治療効果

実際、僕は数か月前からめまいを訴えBPPVと医師から告げられた患者さんにEpley法を実施したことがあります。

もちろん評価をして、前庭性の末梢障害と判断し、さらに後半規管が疑われたため実施しました。

その日にEpley法を2回実施しただけで、その日以来めまいが劇的に改善していました。誇張はしていませんよ!

それくらい治療がハマれば改善しやすい症状であるといえます。

ほとんどは1~3回の運動療法で効果が得らますが、再発もしやすいため、ホームエクササイズも合わせて行うことが大切です。

また、めまいの軽減は姿勢動揺も軽減するとの報告もあり、転倒予防にも繋がります。

スポンサーリンク

めまいや眼振を体験する方法(おまけ)

めまいや眼振がどのようなものかを確認する方法を解説しておきます。

※注意:転倒する危険がありますので、被検者と観察者の2人で行うのがベストです。

方法は、被検者が立位で左方向へ20回くらい速く回ってみます。

その後、突然止まって、その時の眼球の動きを観察者が確認します。

どのような眼振がみられるのか・・・

観察者からみて、眼球は緩徐に右方向へ動き、急速に左方向へ動きます。

なぜこのような眼振が起きるのか説明すると・・・

前庭機能の構造と働きのところで説明しましたが、半規管内のリンパは頭部の運動と逆方向へ流動すると有毛細胞に刺激が加わり興奮します。

回転当初は、左の前庭が刺激されますが、左方向へ何度もクルクル回ることで、半規管内のリンパ液も同じように左方向へ回転し始めます。

その後、突然立ち止まると慣性の法則でリンパ液のみ左方向へしばらく回り続けるため、今度は右の前庭が刺激されることになります。

なので、観察者からみて、眼球は緩徐に右方向へ動き、急速に左方向へ動きます。

これはおまけの予備知識でした・・・

まとめ

前庭機能は、バランス能力に欠かせない機能であり、めまいとふらつきは大きく関係しています。

僕自身、臨床でも活用している知識ですので、是非参考にしていただき患者さんに還元されれば嬉しいです。