理学・作業療法士も"摂食・嚥下"のことは知っておこう!嚥下の基礎知識と評価・リハビリ方法を解説

摂食・嚥下といえば、言語聴覚士や看護師が主に関わっている印象があるかもしれません。

実は、理学療法士や作業療法士が摂食・嚥下障害に介入できる部分は多くあります。

スポンサーリンク

目次

飲み込みが悪いと「肺炎」の危険がある

飲み込む機能が低下していると、本来食道に流れていく食べ物や飲み物が気管へ流れていきます。これを誤嚥といいます。

誤嚥は脳卒中や高齢者に多くみられ、誤嚥すると肺炎のリスクが高まります。

肺炎は、数年まで脳卒中に次いで4位でしたが、高齢化に伴い肺炎の死亡率が年々上昇しています。

肺炎による寝たきりも増えており、特に90歳を超えると肺炎で亡くなる方が増えています。

食事が取れないとどうなる?

理学療法士や作業療法士が関わることの多い脳卒中急性期では30~60%に嚥下・摂取障害みられるといわれています。

嚥下・摂取機能が低下すると、肺炎のリスクが高まるだけでなく、食べられないことでの低栄養も問題となってきます。

また、食べることはマズローの欲求段階でも下位に位置し、食べる楽しみの喪失感は生活の質の低下にも繋がってしまいます。

僕も9年理学療法士をやってますが、食欲がない、ご飯があまり食べられない患者さんのリハビリをすることもあります。そのような状態の患者さんで、意欲的に歩行訓練などに取り組んでいる人はあまり見たことがありません。当然、エネルギーが不足するからです。

摂食、嚥下には体幹も密接に関係しているため、歩行訓練などで姿勢保持筋が促通されれば、自ずと摂食・嚥下機能も改善してくる場合も多いです。

口腔内や口腔周囲、頸部などの単独の問題がある場合には、理学療法士や作業療法士もできることはあります。

食事は、

- 咀嚼や飲み込み能力

- 姿勢保持

- 上肢の動き

- 食事環境

など、多くの要素の組み合わせで遂行されます。

理学療法士や作業療法士も摂食・嚥下について学んでおくことで、言語聴覚士や看護師とも密に連携を取ることができ、患者さんをより良い状態へ導くことができます。

摂食・嚥下とは

摂食・嚥下とは、物を食べること全般を意味します。

摂取とは食べること、食事を取ることを意味し、嚥下とは飲み込むこと、飲み込む動作を意味します。

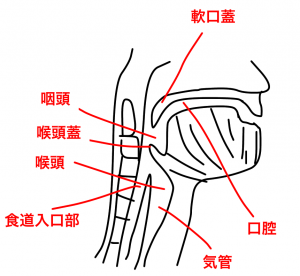

口腔・咽頭・喉頭の解剖

名称の整理をしておきます。

口腔(こうくう):口の中

咽頭(いんとう)鼻から食道に繋がる部分(食物の通り道)

喉頭(こうとう):喉頭蓋から気管上端までの部分(空気の通り道)

※軟口蓋や硬口蓋は弁に役割があり、軟口蓋は鼻腔を防ぎ、硬口蓋は気道への異物侵入を防いでいます。

摂食・嚥下のメカニズム

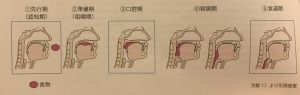

以下の5つのステージに分けられます。

- 先行期(認知期)

- 準備期(咀嚼期)

- 口腔期(嚥下第1期)

- 咽頭期(嚥下第2期)

- 食道期(嚥下第3期)

特に、先行期、準備期は患者が随意的であることや外からも観察可能であることから、介入による改善の余地は大きい。

先行期(認知期)

先行期は、食物を口に運ぶまでの時期を指しています。

この時期では、食物を見たり、匂いを嗅いだり、食物の硬さや温度などを箸やスプーンを通して感じ取っています。

食物の特徴を加味して、予測的に姿勢を調節しています。(例えば、柔らかい豆腐を食べるときには、スプーンに口を近づけるなど)

そのためには、認知機能や感覚機能、姿勢調節機能や上肢機能などが必要となります。

準備期(咀嚼期)

口の中に入れた食物を噛み砕き(咀嚼する)、飲み込みやすい状態にするまでの時期を指しています。

咀嚼機能には、

- 臼歯

- 舌の運動

- 咀嚼筋の筋力

が必要であり、これらの機能が低下していると食物を飲み込みやすい状態に加工することができなくなります。

また、これら3つが随意的または付随的に機能するための

- 認知機能

- 高次脳機能(注意機能や遂行機能など)

も必要となります。

感覚情報を適切にインプットできることも大切です。味覚情報は唾液の分泌を促し、食物の硬さが認知できれば咀嚼運動が行われます。

口腔期(嚥下第1期)

形成した食物(食塊)を口腔から咽頭へ送り込む過程を指しています。

食塊を送り込むためには、

- 舌による送り込み

- 口輪筋により口を閉じる

- 舌骨挙上筋群によろ、舌が硬口蓋に密着し食塊を奥へ送る

- 軟口蓋挙上により鼻腔を遮断

これらが不随意的に行われます。

咽頭期(嚥下第2期)

加工された食物が咽頭を通り食道入口部まで移動するまでをいいます。

ここで重要なのが、

- 喉頭蓋が下垂

- 咳嗽(がいそう)反射

- 咽頭の感覚刺激により咽頭筋群が収縮、食塊を食道入口部まで移送

- 声門が閉鎖

これらは不随意的に起こる運動です。

食塊が咽頭粘膜を刺激すると、延髄に感覚情報が送られ嚥下反射が生じます。

さらに、喉頭蓋が下垂し、咽頭は閉鎖されることで下気道への食塊の侵入を防ぎます。喉頭の閉鎖は喉頭隆起(喉ぼとけ)の動きで触診できます。

通常、誤嚥したとしても咳嗽(がいそう)反射が生じ、異物を排出する反応がみられます。咳嗽反射は、いわゆるムセのことです。

咽頭の感覚が低下している高齢者や脳卒中などで咳嗽反射がみられないと、誤嚥の危険があり肺炎を合併してしまうことも多くあります。

喉頭が前方移動し食塊が通りやすくなります。また、咽頭筋群が収縮することで食塊を食道入口部まで送られます。

また、呼吸中枢の活動は0.5~1.0秒停止、一時的に横隔膜が活動し声門が閉鎖されます。

食道期(嚥下第3期)

食塊が食道入口部から胃に移送されるまでを指します。

食道括約筋が弛緩して食道入口の拡大が生じ、食塊の通過を促します。そして食道の蠕動運動によって胃へと移送されます。これらの運動は、食塊が食道壁を刺激することで迷走神経を通り、反射的に生じています。

食物が食道を通過すると、食道括約筋が収縮し、食物の逆流を防ぎます。

逆流の原因となるのは、

- 咽頭筋が麻痺すると輪状咽頭筋の過収縮を呈し、食道入口部の開大不全

- 体幹が過度に屈曲した状態では腹部を圧迫

などがあります。

スポンサーリンク

摂食・嚥下に必要な要素 まとめ

摂食・嚥下には主に以下の要素が必要になります。

- 覚醒しているか

- 認知機能は保たれているか(参考▶認知症の検査「改訂長谷川式簡易知能評価スケール(HDS-R)」をどう解釈すれば良い?検査目的・方法・注意点を詳しく解説)

- 高次脳機能障害はないか(参考▶高次脳機能障害の記事一覧)

- 食物を認識して、口に運ぶまでができるか(姿勢保持、上肢機能も含む)

- 口を閉じることができるか、流延(よだれ)はないか

- 咀嚼できるか

- 食塊を奥に遅れるか

- 軟口蓋の挙上は可能か

- 舌の筋力はあるか

- 舌骨挙上、軟口蓋へ押し付ける

- 咽頭の拡大

- 咽頭蓋の下垂

- 咽頭筋の収縮

- 呼吸圧上昇

- 声門閉鎖

口腔期の嚥下から食道期までは不随意的な運動です。それらの相で飲み込みが不十分な場合には食形態の工夫や姿勢調整などで嚥下しやすい状態に整える必要があります。

嚥下障害の検査および評価

バイタルサインの確認

摂食・嚥下の評価をする際は、体温、血圧、呼吸数、心拍数などのバイタルサインも併せて評価しておくべきです。

微熱、呼吸苦などは誤嚥性肺炎の症状でもあるため特に注意してみておく必要があります。

[st-mybox title="関連記事" fontawesome="fa-check-circle" color="#757575" bordercolor="#BDBDBD" bgcolor="#ffffff" borderwidth="2" borderradius="5" titleweight="bold"]

リスク管理に重要!理学療法士がバイタルサインを測定する意義・目的とは?観察項目についても解説

[/st-mybox]口腔内は清潔か

口腔内が清潔に保たれていないと唾液などに雑菌が付着し、誤嚥すると肺炎を引き起こす原因にもなります。

- 口腔内は清潔か

- 舌苔の有無

- 義歯(入れ歯)の適合性

舌骨上筋力の評価

GSグレードを用いて評価します。

背臥位で頭部挙上、顎を引いた状態を保持します。

| 1 | 完全落下 | 途中で保持できず床上まで落下するもの |

| 2 | 重度落下 | 頸部屈曲可動域の1/2以上落下するが止まるもの |

| 3 | 軽度落下 | 可動域の1/2以内で落下が止まるもの |

| 4 | 静止保持 | 最大屈曲位で落下せずに止まるもの |

スクリーニングテスト

- 改訂水飲みテスト(MWST)

- 反復唾液嚥下試験(RSST)

- 食物テスト(FT)

- 頸部聴診法

これらのスクリーニング検査ではむせのない誤嚥を40%見落とすとされており、機器を用いた検査が推奨されています。

機器を用いた検査

- 嚥下造影検査(VF)

- 嚥下内視鏡検査(VE)

- 超音波検査

【動画】嚥下造影検査(VF)を見てみよう

正常な嚥下運動▼

嚥下障害▼

咽頭付近に食塊が残存しているのがわかります。

口腔ケアは日頃からしっかり行う

目的:口腔内の雑菌を減らし、誤嚥性肺炎のリスクを軽減させる

方法:歯磨き、義歯の洗浄、舌のブラッシング

舌専用ブラシ▼

舌専用クリーニングジェル▼

摂食・嚥下の訓練

摂食・嚥下訓練は、

- 間接訓練法

- 直接訓練法

この2つの方法があります。

間接訓練

間接訓練は、口腔、咽頭、喉頭などの嚥下に関わる機能に対して行う訓練のことをいいます。

食物を使わずに行うため、誤嚥のリスクは少なく、重症度に関わらずに実施できる訓練です。

開口・閉口訓練

目的:口輪筋を鍛え、食べこぼしや流延を防ぐ

方法:口を閉じたり、開いたり、頬を膨らませるなどする

舌の運動

目的:舌の運動は、食塊形成や咽頭部への送り込みの際に重要になる

方法:前方へ突出したり、後退させたり、左右上下、回転させるなどの運動行う

下顎の筋力トレーニング

目的:下顎の筋力は、咀嚼の際に重要

方法:舌圧子で舌の運動に合わせて徒手抵抗を加える。または歯ごたえのあるガーゼを噛む練習を行う。咀嚼することで唾液が分泌され、唾液嚥下も同時に行う

軟口蓋の挙上

目的:軟口蓋の挙上により、食塊が鼻へ逆流したり、嚥下の際に圧が不足し咽頭部に残留することを防ぐ

方法:巻き笛の吹き戻し、水の入ったコップをストローで吹く練習、努力嚥下(強く飲み込む)

咽頭の周辺に対して冷圧刺激

目的:口腔内の感覚入力を図り、嚥下反射を促進する

方法:口腔内アイスマッサージや氷舐め

喉頭蓋の挙上

目的:喉頭挙上により喉頭蓋の気道閉鎖、食道入口部の開大を促す

方法:空嚥下で喉頭が挙上した際(ゴックンの"ゴ"で息を止める)に息を数秒止める

舌骨上筋群のトレーニング

目的:舌骨上筋群の収縮を促し、喉頭挙上を促す

方法:背臥位で頭部挙上位を1分間保持する。難しければ座位で額に手を当てて1分間保持、1分休憩を3セット行う。自主トレとしても活用できる

直接訓練

食物を用いて行う訓練であるため、誤嚥のリスクを念頭に置きながら実施する必要があります。覚醒状態や全身状態は常にチェックしておくことが大切です。

液体にトロミをつける

スクリーニング検査やVE検査などで嚥下機能の評価をしたのちに患者にあった食材を設定。

ゼリー状やプリンなどの半固形から始め、段階的に歯ごたえのある食物への移行します。

液体は性質上誤嚥しやすいため、飲み物や汁物にはトロミ剤▼で加工することが多いです。

食形態や食べ方の工夫

- 反復嚥下(咽頭残留を除去)

- 交互嚥下(口腔、咽頭残留を除去)

- 食べ物を一口量に調整

- 食塊が健側を通るようにする

反復嚥下とは、一度嚥下した後にもう一度嚥下することをいいます。それにより咽頭残留が除去されます。

交互嚥下とは、食塊の残留がある場合には、性状の異なる食塊を交互に嚥下することをいいます。例えば、ぱさつきのある食べ物を飲み込んだ後にゼリー等を飲み込むことで、口腔や咽頭残留が除去されます。

片麻痺の場合、食塊が健側を通るようにします。具体的には、患側を向いて嚥下したり、ベッド上で食事をする際は健側を下にした側臥位になる方法があります。

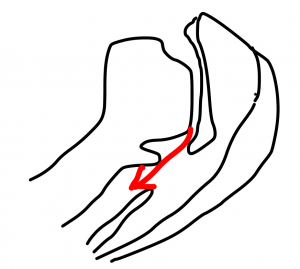

頸部は軽度屈曲位が嚥下しやすい

以下の図のように頸部が伸展していると、咽頭と気管が一直線になり誤嚥しやすくなります。

頸部伸展位▼ ※誤嚥しやすい

さらに、頸部伸展位は舌骨挙上筋群が伸張位で働きにくい状態になり、舌の挙上、喉頭の挙上がしづらくなります。すると食塊の送り込みを阻害することも誤嚥しやすい要因になります。

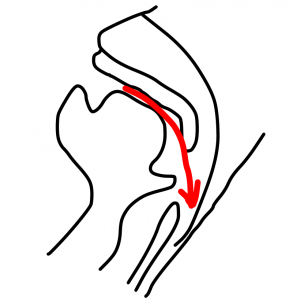

そのため、頸部は軽度屈曲位にすることで食塊が食道へいきやすく、嚥下もしやすいため誤嚥しにくくなります。

頸部軽度屈曲位▼ ※誤嚥しにくい

ベッド上背臥位の寝たきりが続いていると、体幹背筋群の緊張増加にともない頸部伸筋群の緊張も高まりやすくなります。

まずは、体幹・頸部の伸筋群に対するマッサージやストレッチなどを行い、頸部屈曲位のポジションをとれるようにしておくことが重要になります。

骨盤後傾位の座位姿勢がよくない理由

座位姿勢で骨盤が後傾していると・・・

胸椎過度の後彎

↓

下部頸椎屈曲位

↓

上部頭頚部伸展位

となり、この姿勢は胸骨舌骨筋や肩甲舌骨筋、額二腹筋などが舌全体を後方に引き込むため、舌の前後左右、上下運動を阻害します。つまり、咀嚼運動や食塊の送り込みを阻害する要因になります。

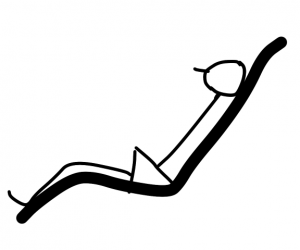

また、体幹が屈曲した状態は腹部を圧迫し逆流性食道炎のリスクも伴います。不安定で姿勢が崩れた座位をとるよりも、リクライニング式車椅子を使うなど摂食・嚥下がしやすい姿勢を確保することが最優先されます。

姿勢調節に関しては、理学療法や作業療法では、高座位や傾斜台などを利用して座位姿勢時の骨盤前傾をつくっていきます。ハムストリングスの短縮がある場合には骨盤は後傾しやすいため、ストレッチしておきます。

嚥下筋が姿勢保持の代償をしないようにする

舌骨上筋群は、姿勢保持にも関与しています。そのため、頸部が不安定で嚥下筋群が頸部保持を代償している場合には嚥下を阻害してしまします。

それには頸部筋群を含めた体幹へのアプローチが重要になります。座位バランス訓練や装具療法を用いた立位・歩行訓練も効果的です。

頸部が不安定な患者が食事をとる際は、ベッド上またはリクライニング式車椅子で体幹・頸部をしっかり保持します。

ベッド45°ギャッヂアップ、またはリクライニング式車椅子を使用します。この際、頸部とベッド間には隙間ができないようにタオルを挟むなどして頸部をホールドしておきます。

片麻痺がある場合の座位姿勢では左右非対称になりやすいため、上肢を安定させたり、クッションを用いて骨盤や体幹を安定させます。頸部や体幹を安定させることは前述したように嚥下筋が姿勢保持に過度に関与するのを防ぐためです。

食器や福祉用具の工夫

手指の細かい動きができないことや握りがしづらい場合には、太柄のスプーン▼を使用するのが良いです。

箸を使用して食事をしたい場合には、バネ付き箸▼を使用します。バネは取り外しもできますので、慣れてくれば外しても良いでしょう。

食器を持ることができない場合には、すくいやすいお皿▼を使うのも良いです。

食器が滑らないように、滑り止めマット▼を使用するのも有効です。

おすすめ書籍

こちら2冊の書籍を参考に解説しました。

冒頭でも記載しましたが、食事がまともに取れないと栄養状態も悪く、元気が出ないのは当然と言えます。

理学療法士や作業療法士も摂食・嚥下に十分アプローチができますので、是非患者さんに還元していただければ幸いです。