呼吸吸器疾患の基礎知識とリハビリ評価、運動療法について理学療法士がわかりやすく解説しています。

スポンサーリンク

目次

日本における呼吸器疾患の傾向

日本における呼吸器疾患の傾向を簡潔に言うと、以下のようになります。

- 高齢化に伴い呼吸器患者数が増加

- 呼吸器疾患を含む内部障害者数の増加

- 呼吸器疾患における身体障害者数の増加

- 肺炎の死亡率の増加(死因の第3位 ※平成28年)

などが挙げられます。

このように呼吸器疾患に呈する治療の需要は益々増加しています。

リハビリ職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)は、患者のリスク管理および生活の質の向上を図る役割を担っています。そのため、呼吸器疾患の基礎知識や評価、運動療法について理解を深めておく必要があります。

呼吸の仕組み

呼吸の仕組みを整理しておきましょう。

呼吸とは、体内に酸素を(O2)を取り込み、二酸化炭素(CO2)を放出する過程の総称をいい、呼吸は外呼吸と内呼吸に分けられます。

外呼吸

外呼吸とは、いわゆる肺呼吸のことです。

大気から酸素を取り入れ、肺と血液の間で酸素と二酸化炭素のガス交換をしています。

内呼吸

内呼吸とは、組織細胞と血液の間でガス交換することをいいます。

このように空気を吸うことで、肺に酸素が取り込まれ血液が酸素化されます。

酸素化された血液は心臓のポンプ機能で全身に運搬され、骨格筋でエネルギーを算出する過程で酸素が浪費されます。そこで産出された二酸化炭素が再び心臓に運搬され、肺から体外へ二酸化炭素が呼出されます。

呼吸不全とは

呼吸不全とは、外呼吸・内呼吸が正常に行われなくなった状態をいいます。

厚生労働省のと特定疾患呼吸不全調査研究班の分類

呼吸不全は、動脈血ガスが異常値のよって表されており、動脈血酸素分圧(PaO2)が60Torr以下を基準にしています。

加えて、

- 動脈血二酸化炭素分圧(PaCo2)が45Torr以下 → Ⅰ型呼吸不全

- PaCo2が45Torr以上 → Ⅱ型呼吸不全

といいます。

(PaO2 60Torr以下では、動脈血酸素飽和度(SpO2)が90%以下に相当しています)

急性呼吸不全と慢性呼吸不全について

呼吸不全は、病態の経過により急性呼吸不全と慢性呼吸不全に分けられます。

呼吸不全の状態が少なくとも1ヶ月以上続いた状態を慢性呼吸不全と定義されていますが、時間の差よりも"病態の差"を考慮しておくことが臨床上の意味は大きいです。

急性呼吸不全は病態の変化が激しく、重篤な状態を意味しています。

急性呼吸不全では、酸素療法、人工呼吸など医学的管理を必要とする場合が多くあります。急性呼吸不全に対して療法士は、気道内分泌物の排除、呼吸管理や新たな合併症の予防に努めます。

一方慢性呼吸不全は状態が落ち着いているため、比較的安定した状態といえます。しかし、慢性呼吸不全でも風邪やインフルエンザなどをきっかけに急性呼吸不全に移行することはよくあります。

慢性呼吸不全では、薬物療法や酸素管理での症状のコントロールを行っていることもあります。慢性呼吸不全に対して療法士は、残存呼吸機能や身体運動能力の維持・向上、運動耐用能の増大、呼吸困難感の軽減、ADLの拡大に努めます。

呼吸不全の代表的な疾患

呼吸不全の代表的な疾患は、

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 肺結核

- 間質性肺疾患

- 気管支喘息

- 肺炎

- 誤嚥性肺炎

- 無気肺

などです。

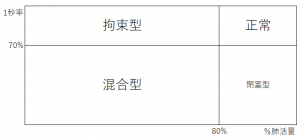

スパイロメトリーという機器で呼吸量や呼吸の速さを測定し、大まかには以下のように診断されます。

- 1秒=1秒量/努力性肺活量が70%以下 → 閉塞性換気障害(COPDなど)

- 肺活量が80%以下 → 拘束性換気障害

- 秒=1秒量/努力性肺活量が70%以下、肺活量が80%以下 → 混合型換気障害

| 原因 | 診断 | |

| 閉塞性換気障害 | 気道抵抗の増加、肺の弾性収縮力の低下 | COPD、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎 |

| 拘束性換気障害 | 肺活量の低下、肺の弾力性低下、胸郭の拡張障害、呼吸筋の低下 | 間質性肺炎、肺線維症、胸郭系の障害(肺結核後遺症による胸郭形成術後、側弯など)、気道系の疾患、神経・筋疾患、脊髄損傷 |

混合型は、進行した肺気腫などでみられることが多いです。

呼吸不全の症状

呼吸不全では、以下の症状があります。リスク管理の上では知っておきましょう。

- 呼吸困難感

- 咳嗽

- 喀痰

- 低酸素血症

- 高二酸化炭素血症

呼吸困難感

呼吸困難感の訴えは様々です。

- 呼吸困難感

- 呼吸困難の表現方法

- 呼吸が速い感じ

- 息が途中で吐けなくなる感じ

- 呼吸が浅い感じ

- 胸がしめつけられる感じ

- 呼吸が重い感じ

- 呼吸が多くなった感じ

- 努力していないと呼吸ができない感じ

- 息がつまる感じ

- もっと空気が欲しい感じ

(Mahlerらによる)

咳嗽

いわゆる咳のことですが、咳嗽は気管や気管支に入ってきた異物を排出する防御反応なのです。

咳嗽は、延髄の咳中枢の鈍麻、声門が閉じない、呼吸筋の筋力低下、呼気速度の低下などで生じます。

咳嗽で著しく日常生活に支障を来す場合には、服薬でコントロールします。

喀痰

痰は健常人でも1日に約100mlは生成されています。痰の生成量が排出量を上回ると痰が気道内にたまり、ガス交換を阻害したり、気道抵抗を増加させたりします。

肺炎などのリスクも伴うため、排痰方法は知っておくべきです。

痰の聴診評価と排痰方法について

低酸素血症

PaO2が60Torr以下では、酸素運搬を代償するように頻脈、動機、高血圧、頻呼吸などがみられるようになります。40Torr以下では、チアノーゼ、不整脈、低血圧、重度の呼吸困難、不穏、30Torr以下では意識消失、20Torr以下ではショック状態などがみられます。

高二酸化炭素血症

通常、SpO2が90%を維持するように酸素流量を調整するのですが、高二酸化炭素血症がある場合は安易に酸素流量を増やすと二酸化炭素が異常に溜まった状態(CO2ナルコーシスと呼ばれる)になってしまいます。

症状としては、紅潮、頭痛、発汗、高血圧、傾眠、不整脈、はばたき振戦、低血圧、昏睡などがみられます。

スポンサーリンク

リハビリ場面で行う呼吸器疾患

呼吸器疾患の患者の評価について詳しく解説します。

評価の目的

- 患者の全体像の把握

- 残存機能の把握

- 予後予測

- 目標の設定

- 治療効果の判定

情報収集

特に急性期や回復期になどの病院では、患者の基礎疾患情報は見ておき、医師、看護師などのコメディカルからも

- 治療内容や禁忌

- 投薬状況

- 共存疾患の有無

を聴取しておくことが大切です。

またX線画像や血ガス検査、栄養状態などの情報も見ておきましょう。

特にCOPDではタバコが原因のことが非常に多いため、患者または家族からは1日どれくらいタバコを吸っていたかも聴取します。

呼吸の観察

呼吸数

正常呼吸数12~16回/分

呼吸の深さ

健常人では、呼吸と吸気の時間はほぼ同になります。

普通に呼吸していた場合、代償的な呼吸でない場合には吸気の短縮は上気道の閉塞を意味し、呼気の短縮は末梢気道の閉塞を意味しています。(COPDなど)

しかし、例えばCOPDで、呼吸効率を高めるために代償的に呼気を延長している場合もあります。

呼吸パターン

- 胸式呼吸優位?腹式呼吸優位?

- 異常呼吸の有無

筋力の評価

呼吸補助筋である胸鎖乳突筋、斜角筋群、小・大胸筋、僧帽筋などの過緊張は吸気がしづらく上気道の閉塞を疑い、腹筋群の収縮は末梢気道の閉塞が疑います。

COPDでは横隔膜が平坦化しているため、横隔膜の可動性や左右差も評価します。

また、四肢の筋力は日常生活の運動耐用能にも関与位しているため、評価しておく必要があります。

胸郭の変形

閉塞性換気障害は、上部胸郭が膨張した状態の(樽状胸)、また呼吸苦などがあると胸部が窪んだ状態(漏斗胸・鳩胸)になっていることが多いです。

胸郭の動き

胸郭は上部、下部で違う動きをしています。

上部胸郭優位の呼吸様式なのか、下部胸郭呼吸優位なのかを触診にて判断します。

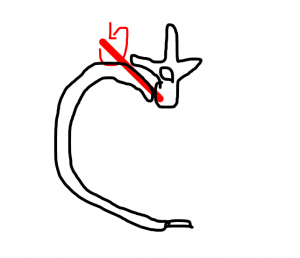

上部肋骨(第1~6肋骨)の動き

上部胸郭(第1~6肋骨)では、肋椎関節面(肋骨と胸椎との関節)がやや前方を向いています。

そのため、吸気時には胸骨を中心に肋骨の前上方への運動がみられます。

(ポンプの取っ手様、またはポンプハンドルモーションと呼ばれています)

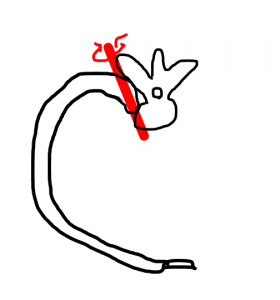

下位肋骨の動き

下部胸郭(第7~10肋骨)では、肋椎関節の関節面がやや外側を向いています。

そのため、吸気時に外側への運動がみられます。

(バケツの取っ手様、またはバケツハンドルモーションと呼ばれています)

このときの胸郭の柔軟性、拡張度合いも合わせて評価します。

気管の左右変位

気胸や肺切除があると気管は同側に変位、気胸、胸水、腫瘍があると気管は反対側に変位します。

気管や肺に痰が貯留していないか

こちらの記事で痰の聴診評価と排痰方法を詳しく解説していますので、参考にしてください。

痰の聴診評価と排痰方法について

運動耐用能の評価

呼吸器疾患を要する患者では、安静時に症状がなくても歩行や階段昇降などの運動が加わると呼吸困難を訴えることがよくあります。

どのくらいの運動負荷なら耐えうるのかは把握しておくべきです。

運動負荷試験の目的

- 運動耐用能

- 運動制限因子

- 自覚症状と運動制限との関係性

- 酸素療法や運動療法の適応

- 疾患の重症度

- 予後予測

- 治療効果の判定

- 外科療法適応の判断

運動負荷試験の禁忌事項

| 絶対的禁忌 |

|

| 時に禁忌となる場合 |

|

引用)日本呼吸管理学会/日本呼吸器学会/日本理学療法士協会<編>.呼吸リハビリテーションマニュアル-運動療法,第2版.照林社;2012.p31

6分間歩行

6分間歩行は世界的にも広く用いられている評価方法です。臨床でも簡易的に行える評価です。

方法

6分間の間にできるだけ長い距離を歩いてもらい、そのときの歩行距離を測定します。

国際基準では30mの長さが必要とされています。

歩行中は、

- 動脈血酸素飽和度(SpO2)

- 脈拍

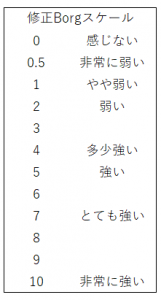

- 呼吸困難の変化(修正Borgスケールを用いる。※下図参照)

を観察しながら行います。

修正Borgスケール

適応

中等度から重度の呼吸器疾患に対して有用

禁忌

絶対的禁忌

1ヶ月以内の不安定性狭心症、心筋梗塞

相対的禁忌

安静時心拍数120拍/分、安静時血圧180/100以上

6分間歩行の解釈

健常人の標準値を算出する計算方法は以下の通りです。

男性:歩行距離(m)=7.57×身長(cm)-5.02×年齢-1.76×体重(Kg)-309

女性:歩行距離(m)=2.11×身長(cm)-5.78×年齢-2.29×体重(Kg)+667

臨床的に意味のあるレベルは54mと示されています。

呼吸器疾患の運動療法

運動療法は、四肢・呼吸筋力の維持・向上、筋持久力の向上により日常生活の活動範囲の拡大、社会生活への適応を目的とします。そのための運動プログラムや日常生活の指導が必要になります。

筋力トレーニング

呼吸不全患者では、軽度の運動でも骨格筋が乳酸化してしまうため、運動の継続が難しくなります。個々に合わせた適切な運動量を設定することが大切です。

筋力トレーニングの目安

- 運動強度:1RMの60~70%の負荷量

- 回数:8~10回

- セット数:1回に3セット、2分休憩

- 頻度1週間に2~3回

特に、歩行に必要な大腿四頭筋、大殿筋、下腿三頭筋、上肢機能に関わる肩関節周囲、肘屈筋群を中心に筋力トレーニングを行います。

下肢に対してはスクワットや踵上げ、上肢では挙上や肘屈曲などを行います。

見出し(全角15文字)

筋力トレーニングの際の注意点

力む時に息を吐くようする。

例えば、スクワットでは下肢を屈曲させていく際に息を吸い、下肢を伸ばしていく際には息を吐きます。呼吸は止めないように注意。

ウォームアップとクールダウンをする

トレーニング前後に無負荷のエルゴメーター3分程度実施したり、四肢をしっかりストレッチしておきます。

筋持久力トレーニング

エルゴメーターや平地歩行、階段昇降、トレッドミルなどを用いて筋持久力の維持・向上を図ります。

心拍数を用いた運動処方として、カルボーネンの方程式を参考にします。

カルボーネン方程式

目標心拍数=(220-年齢)×運動強度+安静時心拍数

運動強度:40~80%で設定

運動の一時中断基準

| 呼吸困難感 | 修正Borgスケール7~9 |

| 他の自覚症状 | 共通、動機、疲労、めまい、ふらつき、チアノーゼなど |

| 心拍数 | 年齢予測最大心拍数85%に達した場合(肺性心を伴うCOPDでは65~75%)不変ないし減少したとき |

| 呼吸数 | 毎分30回以上 |

| 血圧 | 高度に収縮期血圧が下降したり、拡張期血圧が上昇したとき |

| SpO2 | 90%以下になったとき |

引用)日本呼吸管理学会による

日常生活の指導と管理

日常生活において、どの動作で息切れするかを評価し、患者・家族と共有しておくことが大切です。

運動中の呼吸困難がある場合には、口すぼめ呼吸、横隔膜呼吸などを行うよう療法士から指導しておきます。

呼吸練習や呼吸介助について

また、COPDではタバコを吸うことが原因と言われていますので禁煙するのは言うまでもないです。

呼吸をする際は、深い呼吸を意識するように指導する。

一般的に安静時呼吸の1回換気量は成人で約450~500ml、分時換気量は5,400~8,000ml/分

実際にはガス交換に関与しない死腔と呼ばれる換気量が150mlある。

・呼吸が浅くて回数が多い場合

肺胞換気量=(300-150)×25=3,750ml

・呼吸が深くて回数が少ない場合

肺胞換気量=(500-150)×15=5,000ml

このことから呼吸が浅いよりも深いほうが効率の良い呼吸であるといえます。

パルスオキシメーターで自己管理をすると良い

可能であればパルスオキシメーターなどを用いて自己管理しておくことも大切です。

SpO2は、90%を下回らないようにします。(SpO290%=PaO2 60torrと呼吸不全を示す)

おすすめ書籍

こちらの参考書は、呼吸の基礎から理学・作業療法士が行う評価までわかりやすく解説されています。

とても勉強になりますので、おすすめします。

合わせて読んでおきたい記事

「痰の聴診評価と排痰方法」について理学療法士がわかりやすく解説