ここでは、理学・作業療法士でもできる痰の聴診評価と排痰方法についてわかりやすく解説しています。

スポンサーリンク

目次

排痰法とは

排痰法とは、気道内に貯留した喀痰(かくたん)を排出する方法のことをいいます。(気道クリアランス法ともいう)

過度に痰が貯留すると、肺炎などの合併症を引き起こす原因となります。また、痰が気道を塞ぎ、呼吸困難感を引き起こすこともありますので、療法士は対処方法を知っておく必要があります。

排痰法を必要とする患者

- 呼吸器疾患(COPD、気管支喘息、気管支拡張症、嚢胞性繊維症)

- 外科術後

- 肺炎

- 神経筋疾患(筋萎縮性側索硬化症、筋ジストロフィー、パーキンソン病)

- 脳血管障害

- 脊髄損傷

など

排痰法は、痰の喀出が自力でできない人へ行います。

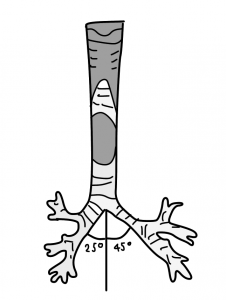

気管支の構造「右の肺に痰が溜まりやすい?」

鼻や咽頭、喉頭などは上気道に区分され、下気道は気管から気管支末梢(終末細気管支)を指しています。

下気道は第7頚椎の高さで始まり、第5胸椎(第2肋骨)の高さで左右の気管支に分岐します。

気管支の特徴

特徴的は構造としては、右の気管支は太く、短く傾斜が急であることです。地面に対して垂直位に近いため、痰などの異物は右側の肺に貯留しやすくなります。

肺葉域の解剖

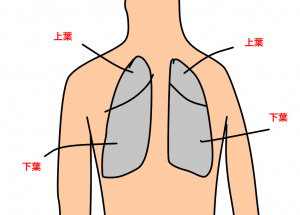

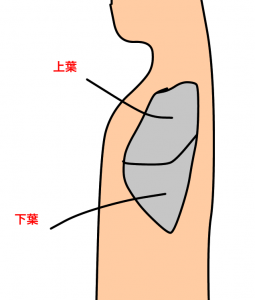

肺は胸腔内で2つ存在し、半円錐状の形をしています。

心臓がやや左に偏位していることや肝臓があることなどから、右の肺が左に比べてやや大きくなっています。

- 右肺は3つ(上葉、中葉、下葉)

- 左肺は2つ(上葉、下葉)

に分けられ、左右それぞれの裂によりさらにS1~10の肺葉に分けられます。

肺は、肺尖部(上端)、肺底部(下端)、肋骨面、横隔膜面、内側面、前縁、後縁があります。

肺尖部は鎖骨内側1/3で鎖骨上約3cmまで位置し、肺底部は横隔膜の上に位置しています。

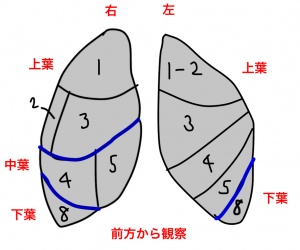

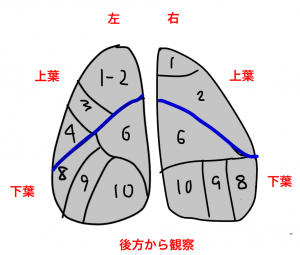

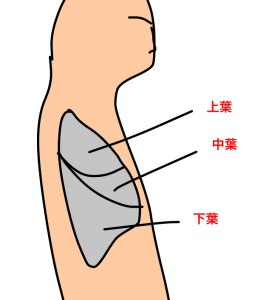

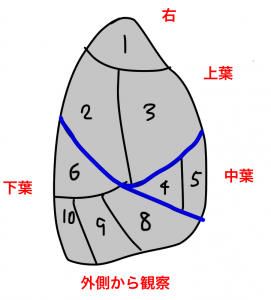

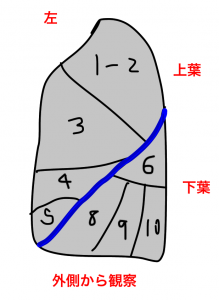

肺葉を図で簡易的に解説(前方、後方、外側から観察)

S1~10の肺葉の位置を知っておきましょう。

また、上葉・中葉・下葉の境界の目安を知っておくと、聴診評価の際に役立ちます。

前方から観察

|

|

上葉と中葉の境界

- 第4肋骨

中葉と下葉の境界

- 第6肋骨から第8を結んだ線

後方から観察

|

|

上葉と下葉の境界

- 第2胸椎から第6肋骨を結んだ線

外側から観察(右)

|

|

上葉と中葉の境界

- 第4肋骨

中葉と下葉の境界

- 第6肋骨

上葉と下葉の境界

- 第2胸椎から第6肋骨を結んだ線

外側から観察(左)

|

|

上葉と下葉の境界

- 第2胸椎から第6肋骨を結んだ線

肺葉域(まとめ)

| 右肺葉 | 上葉 |

|

| 中葉 |

|

|

| 下葉 |

|

|

| 左肺葉 | 上葉 |

|

| 下葉 |

|

痰の貯留評価「聴診」

聴診とは、聴診器を用いて肺内で発生する肺音を聴取する評価法です。

聴診器のチェストペースには、ダイアフラム(膜型)とベル型の2種類があります。

ダイアフラムは高周波帯、ベル型は低周波帯に適しているため、肺音は基本的に高音ですのでダイアフラムを使用します。

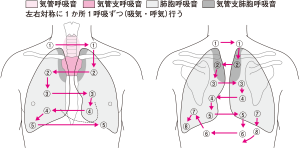

聴診手順

イヤーピースを耳に当てるときは、イヤーピースをハの字にして、やや前方向へ向けます。解剖学上、耳の穴は前方を向いているからです。

聴診中は、できるだけ患者の顔の前に自分の顔を近づけないようにします。咳などで感染しないためです。

- 聴診は下図の順で左右交互に

- 1〜2呼吸ずつ聴きながら位置を変えていく

- 雑音が聞こえないように、イヤーピースは体表にしっかりと密着させる

聴診部位

- 気管(呼吸)音:①②③④

- 気管支(呼吸)音:⑤⑥

- 肺胞(呼吸)音:⑦⑧⑨⑩

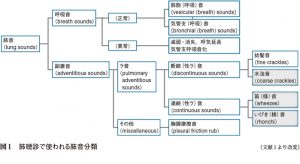

肺音の分類

肺音は、呼吸音と副雑音(健常では聴取されない)に分類されます。(下図参照)

ラ音の聴こえ方

ラ音とは「ラッセル音」の略であり、異常音を指しています。

| 断続性ラ音 | 水泡音 | ブツブツ・ゴロゴロと聴こえる。粗く、低調で大きい音。吸気相前半や呼気に出現。 |

| 捻髪音 | パリパリ・バリバリ・メリメリ。細かく、高調で小さい音。吸気後半に出現。 | |

| 連続性ラ音 | 笛(様)音 | ヒュー・キューと聴こえる。高調な音。 |

| いびき(様)音 | ガー・グーと聴こえる。低調な音。 |

評価のポイント

- 聴診部位

- 音の強さ(強い、弱い、消失)

- 出現時期(吸気なのか呼気なのか)

- 音調(連続性ラ音、断続性ラ音、高音性、低音性、細かいのか、荒いのか)

を細かく記録しておきます。

聴診器のご紹介

医師や看護師によく使われている「リットマン」をおすすめします。

クラシックⅢ

クラシックⅢは、軽量で扱いやすく、比較的安価で性能も良いです。理学療法士もよく使っている聴診器です。

カーディオロジーⅣ

やや高額ですが、カーディオロジーⅣは断然聴診がしやすいのでおすすめです。

重量感と高級感があります。

痰の貯留評価「打診」

打診とは、胸部を指で叩くことで生じる音を聴き分けて評価する方法です。

打診の手順

- 非利き手の中指(打診板)を体表にしっかりと密着させる

- 利き手の中指(打診槌)で打診板の中指爪辺りをトントンと叩く

この時の音の変化を評価します。

※打診の手順ですが、前述した聴診の部位と同じになります。

打診でわかること

- 心臓、肝臓、肺との境界

- 横隔膜の高さや呼吸における可動範囲

- 肺内の含気量

- 胸水の有無

が判断できます。

健常者の肺野の打診では、音の強さは強く、低調です。

深呼吸をしたり、肺が過膨張になり空気を多く含むと音質は低調で長くなります。(胃の体表を叩いた時の太鼓音に近い)

胸水貯留や肺炎などで、空気が少ない場合は高調で短くなります。(血液を多く含む心臓や肝臓で聴かれる)

排痰には、「重力」「十分な吸気」「速い呼気」の3つの要素が必要

痰の移動には、「重力」「十分な吸気」「速い呼気」の3つの要素が必要になります。

聴診評価などで痰の貯留している個所を特定できれば、痰が上側に位置する体位をとり重力を利用して痰の移動を促進します。

喉頭から終末細気管支までには異物を喀出する線毛上皮がありますが、通常の線毛運動では粘液や異物を気道に排出する速度が遅いため、痰の排出が十分に行われません。

気道から痰を排出するには肺に十分な空気(吸気)を入れ、貯留している痰よりも末梢に空気を送る必要があります。次に速い呼気により痰を中枢部に移動させることができます。

スポンサーリンク

体位排痰法

体位を変えることで、重力を利用して痰を中枢部へ移動させる方法です。

(例)右肺に対する体位排痰法

- 背臥位(S1、S3、S8)

- 腹臥位(S6、S10)

- 側臥位(S9)

- 45°前傾側臥位(S2、S6、S10)

- 45°後傾側臥位(S4、S5)

排痰法(スクイージング、咳嗽、ハフィング)

体位排痰法と合わせて、スクイージングや咳嗽、ハフィングなどを併用することでより効果的な排痰が可能になります。

スクイージングとは

痰の貯留している部位を上にした体位をとり、呼気に合わせて胸郭を圧迫することで痰を移動させる方法です。

スクイージングでは、吸気量も増加するため末梢気道へ十分な空気を送ることもできます。

スクイージングは、あくまでも末梢気道から中枢気道まで痰を移動させる方法です。

スクイージング実際

- 肢位は、痰の貯留している個所を上にした体位(前述した体位排痰法を参照)とする

- 療法士は、患者の呼気に合わせて痰の貯留している胸郭を圧迫

- 吸気には圧迫を開放し、十分な吸気量を確保する

痰が貯留している個所を上葉、中葉、下葉でアプローチしていきます。

※体重を乗せすぎて、患者に不快感を与えないように注意。

スクイージングの適応と禁忌

- 胸部に広範囲は熱傷

- 血行動態が不良

- 未処置の気胸

- 肺内出血

- 肺梗塞

- 肋骨骨折

- 脳浮腫

など

スクイージングは、末梢気道から中枢気道まで痰を移動させる方法になります。

※軽打法(リズミカルに叩く)や振動法(細かな振動を加える)もありますが、これらは痰の核出効果が乏しい上に、疼痛や重症不整脈、気管支痙攣などの悪影響も指摘されています。軽打法は、特に急性呼吸不全患者には用いるべきではないといわれています。

咳嗽、ハフィング

中枢まで移動してきた痰は、咳やハフィングによって喀出します。

咳嗽とはいわゆる咳のことをいい、ハフィングとは喀痰の排出を促す呼吸法のことです。

咳嗽やハフィングは、

- 十分は吸気と声門閉鎖

- 十分は呼気

が必要になりますので、事前に評価が必要です。

咳嗽の実際

咳嗽(咳)を行うポイントですが、呼気時にゴロゴロとした痰の音が聴こえたタイミングで行います。

咳の練習方法ですが、患者自身に顔の前に手を置いてもらい、手に向けて強く息を吐いてもらいます。(声を出さないように注意)

臥位よりも座位で行うのが効果的です。

- まず大きく息を吸ってもらい、その後可能な限り息をとめて声門を閉鎖させる

- 胸腔内圧が高まるため、その後声門を解放し、爆発的に呼出し空気とともに痰を喀出させる

ハフィングの実際

咳嗽と同様に、座位で行うのが効果的です。

- 大きく息を吸ってもらい、その後「ハァーー」と息を絞り出す

これを数回繰り返し、痰を喀出させます。

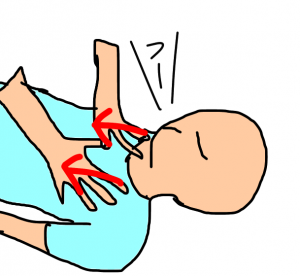

咳嗽やハフィングが自力で困難な場合

自発的な咳嗽やハフィングが困難な場合には、徒手的に胸郭を圧迫し胸腔内圧を高めて、咳嗽能力を高める方法もあります。

基本的な呼吸介助法を用いて咳嗽やハフィングを介助します。

介助方法

- 上部胸郭は、肋骨前面を把持し下方へ介助

- 下部胸郭は、肋骨外側を把持し内下方へ介助

|

上部胸郭介助(第1~6肋骨) |

|

下部胸郭介助(第7~10肋骨) |

呼吸介助法について

その他(気道圧迫法、腹部圧迫法)

喉仏を圧迫する気道圧迫法や腹部を圧迫する腹部圧迫法もあります。いずれも不快感を与えないような配慮が必要です。

禁忌

- 気道圧迫法は、気管挿管、気管切開、循環動態不良

- 腹部圧迫法では、腹部病変がある人

機器を用いて排痰方法

呼吸訓練器(アカペラ) は、呼気時に陽圧が加わることで、気道虚脱を防ぎ、気道内分泌を移動させる機器です。

機器の自己管理が可能な人が適応となります。

禁忌

- 気胸、血行動態が不安定

- 呼吸抵抗に耐えられない人

おすすめ書籍

こちらの書籍を参考に「痰の聴診評価と排痰方法」についてまとめました。

呼吸の基礎や理学・作業療法士が知っておきたい呼吸理学療法までわかりやすく解説されていますので、おすすめの書籍です。

合わせて読んでおきたい記事