理学・作業療法士は必読!「心疾患」の"リハビリ評価と運動療法の進め方"をわかりやすく解説

心疾患におけるリスク管理の基礎を理解することは適切な評価・リハビリテーションの提供に繋がります。

ここでは、心疾患患者の評価と運動療法の進め方についてわかりやすく解説しています。

スポンサーリンク

目次

- 1 高齢化により心疾患患者は増加している

- 2 入院時の評価と治療!「クリニカルシナリオ(CS1~5)」を知っておこう

- 3 「心疾患」を疑う3つの症状

- 4 心臓から血液を送り出す力が弱いとどうなる?

- 5 「収縮機能障害」と「拡張機能障害」について

- 6 頻脈(脈が速くなる)はさまざまな問題を引き起こす

- 7 「Frank-starling(フランク-スターリング)の法則」を理解しておこう

- 8 Forrester(フォレスター)分類とサブセットの治療法

- 9 身体所見をもとにしたNohria‐Stevenson(ノーリア・スティーブンソン)分類

- 10 うっ血を改善するには利尿をすすめる

- 11 血液検査から「腎機能」がわかる

- 12 高血圧診療ガイドラインについて

- 13 いつ血圧が高いかを把握する。

- 14 患者のリスク管理。理学・作業療法士が評価することは?

- 15 左室駆出率が最大酸素摂取量を規定しているわけではない。

- 16 心血管疾患におけるリハビリテーション。運動療法の効果と目安

- 17 運動療法実施時のリスク管理

- 18 まとめ

- 19 おすすめ書籍

高齢化により心疾患患者は増加している

日本の現状について少し触れておきます。

日本は平均寿命の延長に伴い、高齢者(65歳以上)の割合が過去最高を更新し続け、すでに4人に1人(25%)が高齢者となっています。

そして、2035年には33.4%(3人に1人)が高齢者になる見通しです。(参考:厚生労働省ホームページ)

医療費総額は、平成27年の時点で年間40兆円を突破し(参考:厚生労働省 平成27年度 国民医療日の概況)、身体障害者数では年々内部障害者の割合が増えてきています。(参考:内課府ホームページ)

平成26年の数字ですが、心疾患患者は172万9千人といわれ(参考:厚生労働省「平成26年患者調査の概況」より)、毎年0.6%ずつ増えていくと推定されています。

心疾患の死亡率は2番目に多く、高齢になるにつれ心疾患での死亡率も増加してきます。

理学療法士や作業療法士は心疾患患者に関わることは多く、急性期においては治療状況を把握したうえで、運動療法を提供する能力が求められます。

また、高齢者に関わることの多い回復期や生活期の療法士も、病態変化を予測する能力が必要とされます。

入院時の評価と治療!「クリニカルシナリオ(CS1~5)」を知っておこう

急性期の心疾患患者に関わる療法士は、クリニカルシナリオ(CS)は知っておいてほしいです。

CSは、2008年Mebazaaらによって提案され、入院早期の治療方針を決定するために活用されています。

※クリックすると拡大します。

CSを見るポイントと簡単な解釈

見るポイントは、

・収縮期血圧

・症状の出現(呼吸困難、全身の浮腫)

・その他(検査など)

の3つです。

CSを簡単に解釈すると、

軽症では血圧に、中等度から重度になるにつれうっ血症状(浮腫など)に注意し、さらに重度になると低灌流に注意します。

療法士は病期ごとの注意点を守りながら運動療法士を実施します。

・CS1~3:運動療法実施可能

・CS4・5:重症(治療を優先、運動療法は望ましくない)

「心疾患」を疑う3つの症状

以下の3つの症状があると「心臓に何かしたの異常はないかな?」と疑い、各種評価・検査、多職種(看護師、医師)と情報共有しましょう。

1.呼吸

2.疲労

3.末梢循環障害

1.呼吸

息切れ、起坐呼吸、発作性夜間呼吸困難

2.疲労

運動耐容能低下、疲労感、運動後の回復時間延長

3.末梢循環障害

足部浮腫

心臓から血液を送り出す力が弱いとどうなる?

心臓から出た血液は、全身をめぐる体循環と肺をめぐる肺循環があります。

左心室の機能不全

心臓から血液を送り出す力が弱いと、脳血流量の低下、腎血流量の低下、骨格筋への血液供給不足、末梢循環不全、交感神経過緊張がみられるようになります。

また、左室に戻りきらない血液は後方へ逆流し、肺うっ血が起こります。

右心室の機能不全

右室に血液が戻りきらず、全身に血液がうっ滞し、静脈圧上昇、肝腫大(肝機能障害)、胸水、腹水、浮腫を起こします。

スポンサーリンク

「収縮機能障害」と「拡張機能障害」について

左室の収縮機能障害、つまり心臓の筋が弱く心臓から血液を送り出せないことは運動療法を提供するにあたって重要なリスク管理の指標となります。

心エコーではLVEF(left ventricular ejection fractin)が40%未満になると左室機能障害といわれます。

一方で、LVEFが正常でも左室拡張機能の低下によって心疾患を発症することも明らかになっています。

収縮機能障害(収縮不全):心臓が弱い

心臓から血液を送り出す力が弱いと・・・

心筋を拡大(心肥大)させて代償し、 たくさん血液を送り出せるようにします。

収縮性が悪くなると血液はたくさん出せなくなり、さらに心臓は拡大して代償させていきます。

拡張機能障害(拡張不全):心臓が硬い

心臓が厚く硬く、拡がりにくいため血液はたくさん入りません。

収縮性は良いのですが、そもそも血液が多くはないので心房から心室へ血液を押し込もうとします。(心房のストレスup)

特に高齢女性で高血圧の既往のある患者を対象とする場合には注意が必要です。

高齢者に左室拡張障害が多いのは、加齢による心筋の間質で脂肪組織が増加するためです。

拡張機能不全自体が心房細動を引き起こしやすく、また心房の過度な頑張りによって左室の充満延長を図る代償がみられるため、心房細動や頻脈性不整脈が生じた場合には容易に心不全になってしまいます。

拡張不全の評価は、超音波(心エコー)で行われます。

簡単に、心エコーの結果と解釈の仕方を載せておきます。

左室機能 収縮機能:EF、FS

拡張機能:E/A、DT、E/E'

をみます。

EF(左室駆出率):正常55~80% EF<40%で収縮機能不全(心臓が弱い)と判断できます。

FS(左室内径短縮率):正常28%以上 EFとの相関性が高く、心拡大や左室壁運動の異常があるときはEFより心機能をよく表しています。

E/E':>15で拡張不全と判断できます。

他にも、

LVDd(左室拡張末期径):正常40~55mm これ以上は左室拡大

LVDs(左室収縮末期径):正常22~49mm これよりも拡大していると収縮機能の低下を意味します。

結果に関する詳しい解釈は、参考書籍をご参照願います。

頻脈(脈が速くなる)はさまざまな問題を引き起こす

頻脈(脈が速くなる状態)になると、心室の拡張期が短縮してしまいます。つまり、心室に血液が充満しません。

これはさまざまな問題を引き起こす原因になります。

冠動脈(心臓に栄養を送る動脈)は拡張期に血液が流れます。よって拡張期が短縮すると心臓への血液量が減少し、心筋虚血の原因になります。

頻脈は心筋への酸素需要量の増加により、心臓へ負担がかかります。それよっても心筋虚血や不整脈が生じる原因になります。

血液が充満する前に全身に血液をお送り出すため、心拍数で全身の血液供給量を代償できなくなると、浮腫などの末梢循環不全が起こってきます。

また、心室拡張不全もあると左房から左室へ血液が送られないため、後方の肺に血液が戻り呼吸困難が生じます。

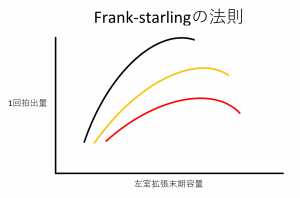

「Frank-starling(フランク-スターリング)の法則」を理解しておこう

心臓が対応できる範囲内であれば、前負荷の上昇は心拍出量を増大させます。これを、Frank-starlingの法則といいます。

前負荷とは、心臓が収縮する直前に心室にかかる負荷のことです。

つまり、心臓に多く血液が入れば前負荷は大きくなり、全身に送り出す血液量も増えるという法則です。

心疾患患者へ運動療法を提供するときには、Frank-starlingの法則を十分考慮しておかなければいけません。

※クリックすると拡大します。

心臓から血液が送り出せない場合は、逆流してしまいます。

また、上図赤線のように心臓が膨らみ過ぎる(心肥大)と心筋は発生張力を失い、血液が送り出せなくなります。

前負荷を上げ続けると・・・

心筋は(骨格筋も同じ)、筋があらかじめ伸ばされているとそれだけ強い収縮力を発揮します。

運動すると、全身へ酸素を送り届けるために血液量を増やす必要があります。

前負荷を上げて代償し続けると、心臓はどんどん拡大していきます。過度に伸張された心筋の発生張力は減少し、心拍出量の低下、さらには肺うっ血などを引き起こします。

また、足が浮腫んでいるからといって、心臓より足を高く上げて心臓に血液を戻すのも危険です。前負荷が上がり、かえって心臓に負担をかけることになります。

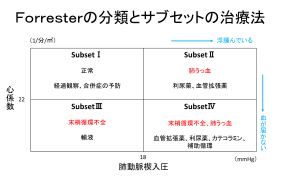

Forrester(フォレスター)分類とサブセットの治療法

心不全を起こすと、Forrester(フォレスター)分類に基づいて治療方針を決定しています。

心不全の病態としては血液が届かないか、浮腫んでいるかなので、それらを改善するための治療方法を4セットに分けています。

※クリックすると拡大します。

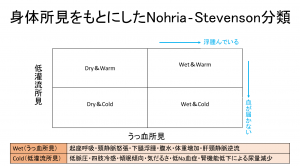

身体所見をもとにしたNohria‐Stevenson(ノーリア・スティーブンソン)分類

身体所見をもとに心不全の所見をみることもできます。

Nohria‐Stevenson(ノーリア・スティーブンソン)分類はわかりやすく臨床観察には有益と考えられています。

※クリックすると拡大します。

| Wet(うっ血所見) | 起座呼吸・頸静脈怒張・下腿浮腫・腹水・体重増加・肝頸静脈逆流 |

| Cold(低灌流所見) | 低脈圧・四肢冷感・傾眠傾向・気だるさ・低Na血症・腎機能低下による尿量減少 |

うっ血を改善するには利尿をすすめる

うっ血をとるには利尿がすすめられます。

ただし、心不全による浮腫は、血管内静水圧上昇により間質に水分が貯留しています。通常、間質から血管内への水分移動には時間がかかります。

つまり、浮腫があるから利尿をすすめすぎると血管内脱水を引き起こすので注意が必要です。

このため徐々に利尿をすすていくべきです。

利尿がうまくできているかを見るポイント

・尿量(>1ml>㎏>hr)

・患者の標準体重を知る。(2日間で3Kgの体重増加は警戒すべき。)

・心拍出量の低下は腎機能の低下も招くため、血液検査もみておくべきです。

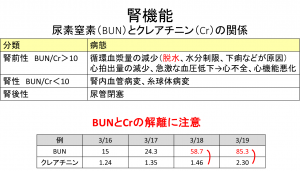

血液検査から「腎機能」がわかる

尿素窒素(BUN)とクレアチニン(Cr)の差を確認し、差が大きければ脱水や心不全の悪化を考えます。

※クリックすると拡大します。

高血圧診療ガイドラインについて

高血圧診療ガイドライン(JSH)2014で発表された降圧目標は以下の通りです。

| 若年・中年者 | <140/90mmHg | |

| 後期高齢者(75歳以上) | <150/90mmHg(忍容性があれば>140/90mmHg) | |

| 心筋梗塞後 | <140/90mmHg(忍容性があれば>130/80mmHg) | |

| 慢性腎臓病 | 蛋白尿無 | <140/90mmHg |

| 蛋白尿有 | <130/80mmHg | |

新たにJSH2017の要約を追記します。

65~74歳には140/90mmHg以上の血圧レベルを降圧開始基準と推奨し、管理目標140/90mmHg未満にする。(推奨グレードA)

75歳以上では150/90mmHgを当初の目標とし、忍容性があれば140/90mmHg未満を降圧目標とする。(推奨グレードA)

自力で外来通院できないほど身体能力が低下した患者や認知症を有する患者では、降圧開始基準や管理目標は設定できず個別に判断する。(推奨グレードB)

糖尿病、蛋白尿を有する慢性腎臓病(CKD)、脳心血管病既往患者では、年齢による降圧目標よりも高値の血圧値を降圧薬開始基準とする。降圧目標は、まず年齢による降圧目標を達成し、忍容性があれば、過度の降圧に注意しつつより低い値を目指す。(推奨グレードC)

いつ血圧が高いかを把握する。

血圧は変動するものであり、患者によってどのような特徴があるのかを把握しておくことが大切です。

例えば、日内変動、季節変動、環境による変化、運動による変化、ストレスによる変化を評価しておきます。

白衣高血圧(医者の前では血圧が高くなる)、仮面高血圧(早朝高血圧、昼間高血圧、夜間高血圧)などもあります。

また、通常運動中は血圧は高くなりますが、血圧が低くなった場合には低灌流を疑います。

ですが、運動後の血圧低下は血管拡張効果によるものとも判断できます。

80歳以上でも降圧が推奨されています。

ただし、高齢者は臓器予備能が低下しているため、主要臓器はある程度の灌流圧が必要になります。血圧を下げるとかえって脳や腎臓、末梢動脈の循環不全に陥ることも念頭におくべきです。

高齢者の降圧に際しては、緩徐に降圧していくのが望ましいです。その際は、ふらつき、めまい等がないか確認することが大切です。

患者のリスク管理。理学・作業療法士が評価することは?

リハビリで診るべき評価項目

・血圧、脈拍、SpO2、聴診、呼吸回数、呼吸パターン、頸静脈怒張、手足の冷感・色調、冷や汗、浮腫(脛骨下1/3前面)、体重の増減、尿量、薬の増減、胸部X線(CTR等)、心エコー、心電図(不整脈、虚血)、血液検査(心機能、腎機能、肝機能、脱水・・・等)

末梢の低灌流を示す身体所見

・手掌が冷たく、色調が悪い

・グリップ運動(手で強くグーをした後にパーをすること)で赤みが出ない

左室駆出率が最大酸素摂取量を規定しているわけではない。

左室駆出率は必ずしも最大酸素摂取量を規定しているわけではありません。

酸素摂取量=心拍出量×動静脈酸素含量較差といわれています。

動静脈酸素含量較差とは、動脈中のO2と静脈中のO2の差を表しています。

ですので、左室機能障害があるからといって運動療法を低負荷するのではなく、末梢の骨格筋で補えるのではないかという視点をもって運動療法を取り入れていくことが大切です。

心血管疾患におけるリハビリテーション。運動療法の効果と目安

運動療法は、さまざまな効果が期待されます。

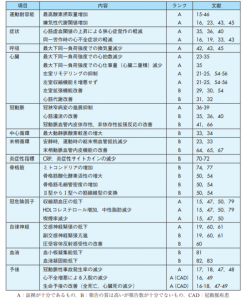

※クリックすると拡大します。

トレーニングの原則

・過負荷の原則(強度、持続時間、頻度)

・特異性の原則(収縮様式、負荷様式、動作様式)

トレーニング様式

(1)有酸素運動

・強度:Karvonenの式

最大心拍数(220-年齢)

目標心拍数=(最大心拍数-安静時心拍数)×0.5~0.7+安静時心拍数

ATレベル(無酸素性代謝閾値)の強度が推奨されている(最大酸素摂取量の40~60%、Borg指数11~13、3~4METsに相当)。

・運動時間:20~60分

・頻度:週3~5日、毎日が良い場合もある。(糖尿病を合併していれば2日以上間隔を開けないことが望ましい)

※8~12週以上の期間で有酸素能力に対する改善効果が得られるとの報告が多い。

(2)筋力/抵抗 レジスタンストレーニング

・強度:1RMの40~60% (負荷強度は2週間毎に再設定するのが望ましい)

・回数:12~15回、2~3セット。その他1セット5回とし、休憩を入ながら4~6セット。等々・・・(低負荷・高頻度)。

・頻度:週2~3回(初期の筋力増大は主に神経系の適応によるものであり、6週目より筋肥大が主な要因)

※筋肥大を目的にするなら6週以上の継続が必要。

運動療法実施時のリスク管理

運動負荷試験の判定基準(ステップアップの基準)

| 1.胸痛、強い息切れ、強い疲労感(Borg指数>13)、めまい、ふらつき、下肢痛がない 2.他覚的にチアノーゼ、顔面蒼白、冷感が認められない 3.頻呼吸(30回/分以上)を認めない 4.運動による不整脈の増加や心房細動へのリズム変化がない 5.運動による虚血性心電図変化がない 6.運動による過度の血圧変化がない 7.運動で心拍数が30拍/分以上増加しない 8.運動により酸素飽和度が90%以下に低下しない |

参考:心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2012)

運動負荷量が過大であることを示唆する指標

| 1.自覚症状(倦怠感持続、前日の疲労感の残存、同一負荷量におけるBrog指数2以上の上昇) 2.体重増加傾向(1週間で2Kg以上増加) 3.心拍数増加傾向(安静時または同一負荷量における心拍数10bpm以上の上昇) 4.血中BNP上昇傾向(前回よりも100pq/ml以上の上昇) |

参考:心血管疾患におけるリハビリテーションに関するガイドライン(2012)

注釈:

BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)とは、心室筋細胞から産生・分泌される物質です。心室への負荷でBNP産生・分泌が亢進します。

まとめ

・急性期の心疾患では、クリニカルシナリオを理解すること。

・運動によりどう変化するか。Frank-starling機序をイメージする。

・どのような薬で治療しているか観察すること(Forrester分類)。

・全身所見と自覚症状、Nohria分類から病態を把握する。

・患者の病態に合わせて運動療法を実施する。

・継続できる方法を患者に指導する。

おすすめ書籍

こちらの書籍は、心疾患の基礎知識からリスク管理、運動療法の進め方が幅広く学べますのでおすすめです。