臨床現場で理学療法士が考えておきたいリスクとは?

患者さんへの「リスク管理」は安全・安心な医療・介護を提供するにあたって重要なことです。

実際に理学療法士として働いていて、臨床現場ではどんなリスクがあるのかをここで解説します。

スポンサーリンク

目次

小さな事故は大きな事故の予兆「ハインリッヒの法則とは?」

ハインリッヒの法則というものがありますが、300の極々小さな事故(ヒヤリ・ハット)に対して、29の小さな事故、1の重大な事故が隠れていると言われています。

| <ハインリッヒの法則> |

ほんの些細なことに注意を払うだけでもで医療事故を防ぐことができます。

では、臨床現場で働く理学療法士(作業療法士や言語聴覚士も)どんなリスクが隠れているのでしょうか?

医療従事者としては、ある程度知識として知っておいたほうが良い内容を以下に記載しています。

医療安全におけるリスク

理学療法士が提供するリハビリで、考えれられるリスクとしては、

・全身状態の悪化

・転倒や転落、それに伴う骨折や外傷

・人工股関節置換術や人工骨頭置換術の脱臼

・医療行為に起因する外傷や熱傷(温熱療法などによる)

・感染症(MRSAやインフルエンザなど)

・誤嚥

などが挙げられます。

もちろん患者さん個々の評価が重要ですので、個々に適したリスク管理を考案していくことが求められます。

リハビリにおいては、どの患者さんにおいても関係してくる全身状態の管理と転倒・転落予防は常に意識しておく必要があります。

全身状態の確認「バイタルサイン、運動負荷のリスク管理」

最低限意識しておきたいバイタルサインとしては、血圧、心拍数(脈拍)、体温、呼吸(SpO2)、意識などです。

また、フィジカルアセスメントとしても、聴診、呼吸回数や呼吸パターン、頸動脈怒張、手足の冷感・色調、冷や汗、浮腫(脛骨下1/3全面)、体重減少、尿量、薬の増減をチェックしておきます。

バイタルサインの詳しい説明は「リスク管理に重要!理学療法士がバイタルサインを測定する意義・目的とは?観察項目についても解説」を参照してください。

担当した患者さんで、以下の病名や既往歴がある場合はリスク管理を徹底しましょう。

・心疾患

・呼吸器疾患

・脳卒中急性期

・腎疾患

・糖尿病

などの内科疾患を有する場合には、特にバイタルサインを確認しながら運動負荷を調整していくことが大切です。

リハビリの中止基準として有名なもので、アンダーソンの基準、土肥変法がありますが、「リハビリテーション医療における安全管理・推進のためのガイドライン」より更に修正が加わった点も合わせて以下に記載しておきます。

<リハビリテーション中止基準>

| 1、積極的なリハビリテーションを実施しない場合 |

| ①安静時頻脈40/分以下または120/分以上 ②安静時収縮期血圧70mmHg以下または200mmHg以上 ③安静時拡張期血圧120mmHg以上 ④労作時狭心症の場合 ⑤心房細動のある方で著しい徐脈または頻脈がある場合 ⑥心筋梗塞発症直後で循環動態が不良な場合 ⑦著しい不整脈がある場合 ⑧安静時胸痛がある場合 ⑨リハ実施前にすでに動機・息切れ・胸痛のある場合 ⑩座位でめまい、冷や汗、嘔気などがある場合 ⑪安静時体温が38℃以上 ⑫安静時酸素飽和度(SpO2)90%以下 |

| 2、途中でリハビリテーションを中止する場合 |

| ①中等度以上の呼吸困難、めまい、嘔気、狭心痛、頭痛、強い疲労感などが出現した場合 ②脈拍140/分を超えた場合 ③運動時収縮期血圧40mmHg以上、または拡張期血圧20mmHg以上、上昇した場合 ④頻呼吸(30回/分以上)、息切れが出現した場合 ⑤運動により不整脈が増加した場合 ⑥徐脈が出現した場合 ⑦意識状態の悪化 |

| 3、いったんリハビリテーションを中止し、回復を待って再開 |

| ①脈拍数が運動前の30%を超えた場合。ただし、2分間の安静で10%以下に戻らないときは以後のリハビリを中止するか、または極めて軽労作のものに切り替える ②脈拍が120/分を超えた場合 ③1分間10回以上の期外収縮が出現した場合 ④軽い動悸、息切れが出現した場合 |

| 4、その他の注意が必要な場合 |

| ①血尿の出現 ②喀痰量が増加している場合 ③体重が増加している場合 ④倦怠感がある場合 ⑤食欲不振時・空腹時 ⑥下肢の浮腫が増加している場合 |

血液・生化学検査より、予めどんなリスクがあるかをイメージしておく

炎症反応

| 検査項目 | 略称 | 正常値 | 内容 |

| 白血球数 | WBC | 3,500~9,700/μl | 増加:感染症、白血病、各種疾患発症後 減少:血液疾患、抗がん剤、放射線照射 |

| C反応性蛋白 | CRP | 0.3/dl | 増加:感染症、心筋梗塞、組織破壊 |

炎症反応があると患部に痛みを伴うこともあるため、安静または愛護的にリハビリを進めていく必要があります。

貧血

| 検査項目 | 略称 | 正常値 | 内容 |

| 赤血球 | RBC | 男:438万~577万/μl 女:376万~516万/μl | 増加:多血症、心疾患、肺疾患、脱水 減少:鉄欠乏性貧血、再生不良貧血、出血 |

| ヘモグロビン | Hb | 男:13.6~18.3g/dl 女:11.2~15.2g/dl | |

| ヘマトクリット | Ht | 男:40.4~51.9% 女:34.3~45.2% | 増加:血液濃縮(脱水、下痢、発汗、火傷) 減少:貧血 |

貧血では酸素運搬能も低下しているため、動機、息切れ、めまい、全身倦怠感、疲労、頭痛などのフィジカルアセスメントも診ておく必要があります。

また、脱水がある場合には水分補給にも気を付けておきます。

栄養状態

| 検査項目 | 略称 | 正常値 | 内容 |

| 総蛋白 | TP | 6.5~8.2g/dl | 増加:脱水 減少:低栄養、出血 |

| アルブミン | Alb | 3.7~5.5g/dl | 減少:低栄養 |

低栄養の状態では、倦怠感や易疲労性がみられるため運動負荷量には十分注意します。

Alb2.5/dl以下の場合には、浮腫がみられる場合もあります。

腎機能

| 検査項目 | 略称 | 正常値 | 内容 |

| 血清クレアチニン | Cr | 男:0.65~1.09mg/dl 女:0.46~0.82mg/dl | 増加:腎機能障害 |

| 血清尿素窒素 | BUN | 8.0~20.0mg/dl | 増加:腎機能障害、消化管出血、脱水 |

BUN/Crが10以上の場合は、脱水や消化管出血など腎臓以外の因子を考えます。

糖尿病

| 指標 | 優 | 良 | 可 | 不可 | |

| 不十分 | 不良 | ||||

| HbA1c(%) | 5.8未満 | 5.8~6.5未満 | 6.5~7.0未満 | 7.0~8.0未満 | 8.0以上 |

| 空腹時血糖値(mg/dl) | 80~110未満 | 110~130未満 | 130~160未満 | 160以上 | |

| 食後2時間時血糖値(mg/dl) | 80~140未満 | 140~180未満 | 180~220未満 | 220以上 | |

HbA1cは約1ヵ月前の血糖の状態を示しています。糖尿病では経過を観ていくことが大切ですので、検査日だけ血糖値が良くてもいけませんので、HbA1cもみておきます。

血糖値が50~60以下になると低血糖発作のリスクが高くなります。低血糖のリスクがある場合には食前やインスリン投与直後の運動は避け、リハビリではブドウ糖などを常備しておきます。

心疾患

| 検査項目 | 略称 | 正常値 | 内容 |

| クレアチニンキナーゼ | CPK CK | 男:50~230IU/L | 増加:心筋疾患、骨格筋疾患 |

| 脳性ナトリウム利尿ペプチド | BNP | 18.4pg/ml | 心不全の重要度を反映 100以上で心機能異常あり 200以下を治療の目標とする |

クレアチニンキナーゼは、筋のエネルギー代謝に関与しています。急性心筋梗塞後2~3時間で上昇し、30時間で最高値となり2~3日で正常化します。

呼吸器関連

<血液ガス分析>

| 検査項目 | 略称 | 正常値 |

| pH | 7.35~7.45 | |

| 動脈血酸素分圧 | PaO2 | 80~100torr |

| 動脈血二酸化炭素分圧 | PaCO2 | 35~45torr |

| 重炭酸イオン | HCO3- | 24±2mEq/L |

| 過剰塩基 | BE | 0±2mEq/L |

<解釈の仕方>

PaO2:正常値以下は低酸素血症(60~80torrは軽度、40~60torrは中等度、40torr以下は重度)

PaCO2:正常値以上は換気障害(45~50torrは軽度、50~60torrは中等度、60~70torrは重度)

30torr以下は過換気

pH:アシドーシス<7.35、アルカローシス>7.45

呼吸性か、代謝性かを判定:呼吸性の場合PaCO2が上昇、代謝性の場合HCO3-が下降

急性?慢性?の判定

急性呼吸不全:PaCO2の上昇がみられ、HCO3-の変化は少ない。急速なアシドーシスとなる。

慢性呼吸不全:PaCO2の上昇でアシドーシスになるが、腎臓の代償によりHCO3-が上昇。アシドーシスの程度は軽度。

PaO2が60torr以下の場合は、低酸素の状態であり酸素吸入が必要。ただし、PaCO2が高く、pHがしている場合は呼吸性アシドーシスであるため、PaO2が低くても安易に酸素吸入量を増やさないこと。(CO2ナルコーシスに注意)

※CO2ナルコーシスとは、呼吸の自動調節能の破綻により体内に二酸化炭素(CO2)が溜まっている状態。その状態で更に酸素(O2)を投与するとCO2が余計に体内に蓄積してしまい、症状が悪化する恐れがあります。

その他

尿酸値 → 尿酸(UA)

凝固系 → 血小板、プロトロンビン時間、Dダイマー

肝機能 → AST、ALT、γーGTP

電解質 → カリウム(K)、ナトリウム(Na)、クロール(Cl)、カルシウム(Ca)

転倒のリスク管理

リハビリ中に起こる転倒・転落は無きにしも非ずであるため、いくつか考えらえるリスクについて解説します。

転倒しやすい場面としては、

・ベッド・車椅子の乗り移り

・歩行中(膝折れ、つまづき、後方移動、方向転換時など)

などが特に多いですが、リハビリ中に起こる転倒はほどんどが事前に防げるものです。

患者・利用者の転倒に備えるための身体評価

まずは、身体機能の特徴を把握しましょう。

・筋力低下や感覚障害がないか?

・姿勢反射は正常に機能しているか?

・高次脳機能障害がないか?

姿勢反射があるのかを座位・立位・歩行時に評価しておきます。

高次脳機能障害があると、患者さん自身で転倒リスクを認識できないケースもありますので確認しておくべきです。

スポンサーリンク

ベッド・車椅子の乗り移りの転倒を予防するには?

・ブレーキはかかっているか?

・靴の踵を踏んだり、靴下のまま立ち上がろうとしていないか?

・療法士は、患者をすぐに支えられる位置にいるか?

これらは最低限意識しておきましょう。

患者さんの身体的特徴で膝折れしやすい場合もありますので、療法士は患者さんの前に立ち腋窩下に軽く手を添えておきいつでも支えられるように備えておきます。

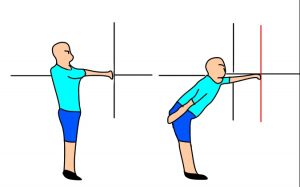

歩行中に見られる転倒リスクの要因と対策

膝折れの要因

膝折れの要因としては、

・下肢の筋力低下(特に膝関節)

・感覚障害(視覚・体性感覚・前庭感覚)

・高次脳機能障害(失行、失認、注意障害など)

が挙げられます。

下肢の筋力が低下している場合に膝折れを起こしやすいですが、下肢に荷重をかけた際に荷重感覚が入っていない、または脳で荷重したことを認知していない(失行や失認などで)場合も同様に膝折れを起こす危険があります。

まずは身体検査および評価でそのような症状がないかを確認します。動作時において予め予測しておくことが転倒予防に繋がります。

膝折れの対策

膝折れでは、下肢に荷重がのった瞬間に「ガクッ」と急速に身体が落下していくことを覚えておいてください。

なので、療法士は患者さんの腋窩に手を添えておきいつでも支えられるようにしておきます。

平行棒で歩行訓練したり、何か支えるもの(歩行器や杖など)を用意するなどの環境設定も必要です。

つまづきの要因

段差のないところでもつまづきによる転倒は意外にも多いです。

要因としては、

・腸腰筋の筋力低下(股関節を屈曲する)

・前脛骨筋の筋力低下による下垂足

・下腿三頭筋の過緊張や痙性

・または長距離補高に伴う疲労

・感覚障害(下肢体性感覚)

・高次脳機能障害(失行、失認、注意障害など)によるボディイメージの低下

などが挙げられます。

つまづきの対策

足を持ち上げる際に段差や床につまづかないか予測。

つまづきが予想される場合には、患者さんが足を持ち上げた際に身体の前に手を添えておくなどで対応できます。

後方移動や方向転換時のふらつきの要因

直進歩行は安定しているけれど、後方移動や方向転換時にふらつき場合もよくあります。

パーキンソン病や小脳失調などの疾患では、バランス能力が低下しやすいので注意が必要です。

また、高齢者では深部感覚や前庭感覚も加齢により低下していることが、姿勢バランスを崩しやすい要因になります。

後方移動や方向転換時の対策

日常生活においては直進歩行だけの場合はむしろ少なく、扉を開けるために後ずさりしたり、障害物を避けるたりもしています。

患者さんは何気なく後ろに下がったり、進行方向を変えたりするため、療法士はどのように患者さんが動くかを予め予測しておきます。

後方移動や方向転換の際も、療法士は患者さんの近くに立ち、手を添えておくなどしておきます。

また、屋外では環境が変化しますので、室内よりもさらに注意が必要です。

屋外では路面の状況(傾斜はないか、砂利道、小さな段差)に注意を払いましょう。

療法士は、患者さんから離れるときも要注意!

例えば、血圧計やゴニオメーターを取りに行くために患者さんから離れるとき。

患者さん自身に病識がないと、一人で勝手に立ち上がることも予測しておきます。(これは結構多いので気を付けましょう。)

リハビリ室での訓練では、近くのスタッフに声掛けをしてからその場を離れるなどして連携をとっておくもとも大事です。

その他考えられるリスクについて

直接命に関わる事態にはならないが、以下のことがあると安心した医療・介護の提供ができなくなることを理解しておく必要があります。

・患者の取り違え

・リハビリ時の信頼関係悪化

・個人情報保護違反

・患者・家族の前で予後を断定してしまう

初期評価時では、患者さんとの信頼関係を築くことが大切

初期評価時のリハビリでは、いきなり検査・測定をするのではなく、患者さんとの信頼関係を築くことに注力します。

初期評価で療法士は何を意識すれば良いのかは「リハビリの初期評価で理学療法士は何を意識すれば良いのか?」で詳しく解説していますので参考にしてください。

個人情報は適切に取り扱うこと

個人情報保護に関しては、個人情報保護法により無断で第三者へ情報を開示することが禁じられています。

「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 個人情報保護法第2条1項

患者さんの個人情報を利用する際には、利用目的をあらかじめ患者さんに同意を得る必要があります。

療法士からは、原則的に予後を患者さんや家族には伝えない

生命予後も動作能力の予後も、原則的には医師から伝えるという決まりがあります。

療法士なら、患者さんや家族の人から「どのくらい歩けるようになりますか?」などの質問を受けることが多々あります。

原則、療法士から能力の予後も言わないことです。下手に予後を言ってしまい、トラブルになるケースもありますので言葉は慎重に選びましょう。

療法士からは「詳しい予後については医師から説明するという決まりがあります。」と伝えると良いです。

ただ、療法士が担う基本動作や日常生活動作についての説明をどこまでなら患者さんや家族の人に伝えても良いのかは線引きが曖昧なところはあります。

リハビリの目標や今後の生活プランなどは、療法士から説明することもありますので、予後予測と今後のプランは混同しないように注意しておきましょう。

まとめ

臨床現場で理学療法士が考えておきたいリスクについて解説しました。

患者さんの全身状態や転倒予防に努めることは、患者さんの安全を守る上で当然大切ですし、療法士自身の立場を守る上でも意識しておきたいことです。

リスク管理に関するおすすめ書籍

リスク管理に関する基礎が網羅されている参考書▼

ケーススタディでで学べる参考書▼