今回は、理学療法士が「バイタルサイン」を測定する意義や目的を解説しています。

また何を観察すれば良いのか(フィジカルアセスメントという)も記載していますので、参考にしてください。

スポンサーリンク

目次

バイタルサインとは

バイタルサイン(Vital signs)とは、「生命」の「徴候」と訳すことができます。

つまり人間の生きている徴候のことを指しています。

医療者は患者さんの生命が危機的状態にないかを診るためにバイタルサインを測定するのです。

医師も看護師もバイタルサインは測定しますし、もちろん理学療法士もリハビリ前後やリハビリ中に測定します。

理学療法士がバイタルサインを測定する意義・目的

生命に危機がないかを診るのがバイタルサインの目的ですので、あえて目的を詳しく説明する必要もなさそうですね。

ただし、出てきた数値だけを見て「良いのか・悪いのか」を判断だけでは、本当の意味でのリスク管理とは言えません。

例えば血圧測定にしても、最高血圧が150台でも大丈夫な人もいれば、リスクを伴う場合もあります。どんな基礎疾患がバックグランドにあるかでも数値が示す解釈が異なってきます。

理学療法士が計画した運動により、患者さんの全身状態はダイレクトに変化すると考えておきましょう。心疾患や呼吸器疾患、その他内科疾患を患いやすい高齢者ほどバイタルサインは非常に重要な評価の一つです。

理学療法士がバイタルサインを測定することには、姿勢や運動によって変化する全身状態をモニタリングする目的があります。

バイタルサインって具体的に何を診るの?

一般的にいわれているバイタルサインとは、

①体温

②血圧

③心拍数・脈拍

④呼吸

⑤意識

を指しています。

①体温

体温には、「皮膚温」と「深部体温」とがあり、体温計を用いて測定する場合には、「深部体温」を測定しています。

正常値

基本的には脇(腋窩)で測定します。正常値は35.5~37.0℃程度です。

測定部位

| 腋窩温 | 35.5~37.0℃ |

| 口腔温 | 腋窩温よりも+0.2~0.4℃ |

| 直腸温 | 口腔温よりも+0.2~0.4℃ |

日内リズムですが、午前3時頃(早朝)が最も低く、午後6時頃(夕方)に最も高くなり、その差は約1℃あります。

熱の生産部位は多い順

骨格筋(59%)

肝臓(22%)

心臓・腎臓(4%)

の順に多いです。

さらに、運動時には骨格筋が80~90%を熱生産に貢献しています。

また食後30分程度でも上昇しますし、入浴後も上昇します。女性の排卵日には下降したりもします。

高齢者の体温異常

発熱が生じる原因には、

・感染症

・炎症反応

・自律神経の異常(ストレスなど)

・脱水

などの原因により、発熱を引き起こすことがあります。

高齢者では、肺炎や尿路感染などが多く、X線写真や血液検査なども診ておくと更に原因を特定しやすくなります。

②血圧

血圧とは、血管にかかる圧のことをいい、それには収縮期血圧と拡張期血圧があります。

収縮期血圧:心臓が収縮したときの血圧

拡張期血圧:心臓が拡張したときの血圧

血圧は以下のように表すことができ、このように考えておくと血圧が変化する原因を特定しやすくなります。

血圧 = 心拍出量 × 末梢血管抵抗

つまり、心臓から多くの血液が出たり、手足などの末端の血管が収縮または硬くなると血圧は上がるいうことです。

心拍出量 = 1回拍出量(約50~80ml) × 心拍数(約70拍/分)で表されます。

正常値

最高血圧140mmHg未満

最低血圧90mmHg未満

とされており、これ以上は高血圧症と判断されます。

血圧を決める因子

・心臓からの拍出量

・血管壁の弾性力

・末梢血管抵抗

・静脈還流量(末梢から戻ってくる血液量:前負荷)

・血液の粘弾性

これらによって血圧は変化し、その背景には心臓、肺、腎臓、血管障害などの疾患が隠れています。

正しい血圧の測り方

座位で測ることが多く、腕は床に対して水平にして測るようにしましょう。

持ち運びに便利な手首式血圧計▼

血圧は右手で測定するのが基本

諸説ありますが、大動脈弓から分岐する血管には腕頭動脈、左総頚動脈、左鎖骨下動脈の3つがあります。

左側の血管の分岐が多くなるためそこで血液量が減り、血圧は低く表示されます。(左のほうが10mmHgほど低い)。

もし左右を比べたときに、これ以上の差がある場合には、血管障害(閉塞性疾患など)を疑います。

姿勢による血圧の変化に注意

血圧は高い順で、臥位 > 座位 > 立位 となります。

これは重力の影響によるもので、立位になるほど末梢へ血液が溜まりやすくなります。すると、心臓に戻ってくる血液量が減少するために心拍出量は低下し、血圧は低下するのです。

ですので、臥床→座位→立位へと姿勢を変化する際には、起立性低血圧に十分注意しましょう。

運動における血圧の変化

| 運動強度 | 時間 | 収縮期血圧 | 拡張期血圧 |

| 低い | 数分後 | やや上昇 | 一定 |

| その後 | 安定 | 一定 | |

| さらに | 徐々に低下 | 一定 | |

| 高い | 最も上昇 | 上昇 |

有酸素運動などの軽い運動では、最初は心拍出量が増大するため血圧はやや上がります。

ですが、しばらくすると末梢血管が拡張するので血圧は安定し、しばらくするとやや下がってきます。

このあたりは運動強度により、高負荷の運動では心拍出量も末梢血管抵抗も増すため、血圧は上昇します。

大事なのは、身体にどんな反応が起きているのかを知っておくことです。

高血圧ガイドラインで推奨されている血圧値

JSH2014:降圧目標値 家庭血圧は収縮期・拡張期とも診察室血圧より5mmHg低い値を目安とする。

| 若年・中年者・前期高齢者 | <140/90mmHg | |

| 後期高齢者(75歳以上) | <150/90mmHg(忍容性があれば>140/90mmHg) | |

| 心筋梗塞後 | <140/90mmHg(忍容性があれば>130/80mmHg) | |

| 慢性腎臓病 | 蛋白尿無 | <140/90mmHg |

| 蛋白尿有 | <130/80mmHg | |

血圧を感知する圧受容器

血圧は、大動脈弓と頚動脈洞にある圧受容器で感知し、延髄にある心臓血管中枢(迷走神経)に伝えて心臓反射により心拍出量や心拍数を調節しています。

なので、姿勢が変わってもすぐに心拍出量を調整するように身体が反応します。

しかし、脳卒中直後では血管反応性の低下があり、脳血流量が血圧に依存してしまうため脳卒中急性期では血圧管理が非常に重要になります。

また血管が反応したとしても心臓が弱っていることで心拍出量を増やせない場合もあります。

そういったことを考えながら血圧測定をしていきましょう。

末梢ほど血圧は高い

上腕 < 手首 < 足首 の順で血圧は高くなります。(心臓から遠いほど血管が細くなるため。)

足首では上腕に比べて20~30mmHgほど高くなります。

足首の閉塞性動脈硬化症などの血管障害を疑う場合に測定するABI(ankle brachial pressure index)という検査があります。

ABI = 足首血圧値 ÷ 上腕血圧値 で計算します。

この差を左右で比べたときに0.91~1.29であれば正常範囲ですが、< 0.9 であれば血管の狭窄を疑います。

③心拍数・脈拍

心拍数とは、1分間に心臓から送れ出されたときの拍動の回数ことをいいます。

心拍数を正確に測定するには心電図で計測しますが、簡易的に心拍数を測定するには、脈拍を測定します。

脈拍とは、動脈を触知したときに1分間に拍動した回数のことをいいます。

健常者では心拍数と脈拍は一緒の値を示しますか、循環器疾患のある人では両者に違いがでますので、心電図を用いて心拍数を測定するのが望ましいです。

脈拍の正しい測り方

母指と小指以外の3指(示指・中指・環指)で測ります。(母指は閾値が高いので感知しにくい。)

1分間で測定しても良いですが、15秒や30秒で測定し、掛け算をして1分間に計算し直して表記しても良いです。

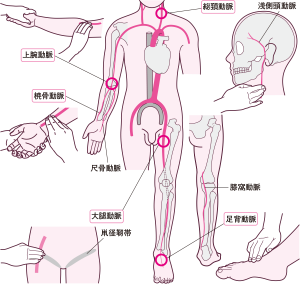

わかりやすいのは橈骨動脈ですが、触知しやすい動脈は他にもあります。

健常者ではどこで触知しても脈拍数は同じなのですが、閉塞性動脈硬化症や糖尿病などで血管の狭窄があれば触知不能になる場合もあります。

正常値

60〜85拍/分(乳幼児では100拍/分以上でも問題ない。)

徐脈

60拍/分以下を徐脈といいます。

脳圧亢進、甲状腺機能低下などが原因になります。

頻脈

100拍/分以上を頻脈といいます。

発熱時、貧血、心不全、出血、甲状腺機能亢進、心筋炎などが原因になります。

心拍数が変化する要因

・運動

・血圧の変化(血圧が下がれば心拍数は上がる)

・体温の変化(体温が上昇すれば心拍数は上がる)

・自律神経の変化(精神的興奮など)

・ホルモンの影響

・意識障害(その際は総頚動脈で触知)

脈拍からおおよその血圧がわかる

橈骨動脈で脈拍を触知できない場合は、最高血圧が60mmHg以下であると予測できます。

橈骨動脈で触知不可能な場合は、上腕動脈で触知すると測定できることが多いので臨機応変にいきましょう。

高齢者は心拍数で代償できない場合もある

血圧と心拍数は密接に関係しており、血圧が下がれば生体反応としては、心拍数が上昇します。

そうすることで、末梢組織へしっかりと栄養を送り届けることができます。

高齢者では、運動したとしても心拍数を上げることが難しくなっていることもあり、血圧を上げることで代償している場合もあります。

ですので、心拍数が上昇していないからといってどんどん運動負荷を上げてしまうと心筋に過度な負荷を与えるリスクも伴いますので、必ず血圧と合わせて診ておくようにしましょう。

スポンサーリンク

④呼吸

呼吸を診る際には、呼吸数、深さ、胸郭の動き(肋骨の動き)なども合わせて診るようにしましょう。

正常値

正常成人では呼吸数1分間に14〜20回。(新生児では45回/分くらい。)

呼吸の異常

呼吸数の増加したものを頻呼吸といい、心不全、肺炎、髄膜炎、尿毒症、発熱時などにみられます。

逆に呼吸数が減少したものを徐呼吸といい、頭蓋内圧亢進、気管支閉塞症などにみられます。

起座呼吸

心不全が悪化した際にみられと起座呼吸がみられるようになります。

起座呼吸とは臥位にあると呼吸が苦しくなり、座位になると楽になる現象のことをいいます。

これは臥床になると末梢から返ってくる血液を次に心臓が送り出せないほど弱っているということを意味しています。心不全の兆候としては見逃せないサインです。

Cheyne-Stokes(チェーンストークス)呼吸

はじめに小さい呼吸が起こり、次第に増幅し大きくなっていく呼吸のことをい、一時的に無呼吸になることもあります。

脳出血、髄膜炎、頭蓋内圧亢進、重症心不全、アルコール中毒などでみられます。

動脈酸素飽和度(SpO2)を測定

パルスオキシメーターで動脈血酸素飽和度(赤血球とヘモグロビンの結合度合(%))を簡易的に測定できます。

指に装着するとすぐに数値が表示されます。

またほとんどの機械で脈拍も測定できますので、同時に把握する場合が多いです。※ただし脈が乱れている場合には正しく計測できていないので、触知して計測しましょう。

正常値

SpO2:95%以上

90%以下では、呼吸不全の可能性があります。

また普段は正常値範囲であるのに、3〜4%低下している場合には急性疾患の可能性がありますので、少しの変化も見逃さず医師に報告するようにしましょう。

SpO2が変化する要因

健常人ではそれほど数値は変化しません。

・呼吸器疾患

・心疾患

・肺炎

・癌

などの疾患がある場合には注意して測定し、

・運動

・入浴

・排泄

など、身体に負荷がかかる場合に変化しやすいのでその際に評価しましょう。

⑤意識

意識とは臨床では「覚せい状態」を指していることが多く、最も低次な領域になります。

意識障害を評価する際によく使われるのが

・JCS(Japan Coma Scale)

・GCS(Glasgow Coma Scale)

があります。

JCS(Japan Coma Scale)

日本ではJSCが広く用いられている評価尺度です。

| 自発開眼 | 1 | 意識は清明だが、今ひとつはっきりしない |

| 2 | 見当識(時・場所・人)障害がある | |

| 3 | 自分の名前や生年月日が言えない | |

| 刺激すると開眼する状態 | 10 | 普通の呼びかけで開眼する |

| 20 | 身体を揺らすと開眼する | |

| 30 | 痛み刺激で開眼する | |

| 刺激しても開眼しない状態 | 100 | 痛み刺激で払いのける反応がある |

| 200 | 痛み刺激で多少の手足の動きがある | |

| 300 | 反応なし |

脳卒中急性期では、病状の進行が止まっていることと意識レベルがJSC1桁以上で座位訓練を開始する基準がありますので覚えておくと良いでしょう。

脳卒中急性期における座位の耐性基準(二木らによる)

・意識清明または意識障害があってもそのレベルが(JSCで)1桁であること

・全身状態が安定してること

・障害(意識障害、運動麻痺、ADLの障害)の進行が止まっていること

フィジカルアセスメントの観察項目

臨床上数値だけで判断するのではなく、観た感じや訴えも重要なサインであることも少なくありません。

・聴診(呼吸音)

・呼吸回数や呼吸パターン

・頸静脈怒張

・手足の冷感・色調

・冷や汗、浮腫(脛骨下1/3前面)

・体重の増減、尿量、薬の増減

など。

これらは呼吸器疾患や循環器疾患の兆候を示すサインですので合わせて観察しておくようにしましょう。

まとめ

バイタルサインはリハビリを提供する理学療法士にとっても非常に重要な評価の一つです。

まずは生命が危機的状況にないかをモニタリングしながら運動負荷を調整することは、当然リスク管理にもなりますし、過度に負荷量を下げて廃用症候群を招かないためにも必要な知識です。

心疾患や肺疾患など、教科書ではリスクして観ておくべき様々な事項が書かれていますが、まずは基本的な知識を持っておくと理解しやすくなります。

おすすめの参考書2冊

リスク管理に関する基礎が網羅されている参考書▼

ケーススタディで学べる参考書▼