リハビリで行う高齢者の効果的な筋トレ方法"負荷量・回数・頻度"についても解説

筋力トレーニングは、リハビリ場面で用いられることの多いメニューの一つです。

高齢者でも筋力はつくのか?

結論から言うと、高齢者でも筋力はつきます!

特に高齢者に関わることの多い、理学・作業療法士のために「高齢者の筋力トレーニングのあり方」を徹底解説していきます。

スポンサーリンク

目次

高齢者の筋力トレーニングの目的

若年者で筋トレをすれば効果があるのは、何となくわかると思います。

65歳以上を高齢者といいますが、若年者と同様に高齢者でも筋トレの効果があることはいろんな研究からも報告されている事実です。超高齢者(90歳以上)の方でもです。

もちろん、栄養状態や負荷量・頻度は、若年者よりも考慮して筋トレにあたる必要はあります。

高齢者は、生活水準の維持・向上のために筋トレをする

若年者が筋トレをする目的は、

・カッコ良く筋肉をつけたい

・スポーツで活躍したい

などが挙げられますね。

高齢者が筋トレをする目的を考えてみますと、

ざっくりいえば、「日常生活で楽に動けるように」を目的にする人は多いです。

もう少し、高齢者が筋トレする目的を細分化すると、

・心身機能の維持・向上

・生活機能の向上

・生活の質(QOL)の向上

・転倒予防

などが挙げられます。

超高齢社会に突入している日本においては、加齢に伴うサルコペニア(筋肉量の減少)が問題視されています。

転倒原因の第1位にも筋力低下が挙げられており、サルコペニアによる転倒、それによる寝たきり、医療費増大・・・

などの問題が生じてきますので、筋力を維持することは転倒→寝たきりによる廃用症候群の予防、医療費削減にも欠かせないことといえます。

高齢者の筋トレは"正しい方法"で行うべき

筋力は身体を動かす基盤であり、筋トレは重要なトレーニングの一つです。

コツさえ掴めば高齢の方でも簡単にできる筋トレも多いので、自主トレとしても取り入れてほしいと考えています。

ですが、闇雲に筋トレをしても効果は出ません。

高齢者の特徴を踏まえた上で、適切なメニューを組むようにしていきましょう。

高齢者の筋トレ効果について(文献より)

以下の文章を引用されてもらいますが、ここでも高齢者が筋トレをすると効果があると述べられています。

日本地域在住高齢者に関しても、2012年のJournal American Geriatrics Society誌に掲載されたKimらの報告によるとレジスタンストレーニングの効果が示されている。

この研究では、75歳以上のサルコペニアと診断された女性155名を4群(筋力トレーニング+アミノ酸群、筋力トレーニング群、アミノ酸群、対照群)に割り付け、20分間の筋力トレーニングを包括的な運動介入を実施した。

その結果、対照群と比較して、筋力トレーニング+アミノ酸群と筋力トレーニング群で優位に筋力が向上したことが確認された。

また、筋力に加えて筋量と歩行速度の向上も確認され、下肢筋量と膝伸展筋力を組み合わせた指標で、筋力トレーニング+アミノ酸群が対象群の4倍以上の機能改善を示したことも報告している。

引用)理学療法 これからの筋力トレーニングのあり方 第30巻 第9号p1011.2013.9

長文ですので、要約すると・・

高齢者でも筋トレをすると効果があるけれど、アミノ酸を摂取するとさらに効果的ですよと解釈できます。

高齢者に欠かせない栄養素!それが「タンパク質」

筋力トレーニングだけでも筋力向上効果はあるのですが、それは栄養状態が比較的保たれている場合によります。

筋肉だけでなく、血管や神経などもそうですが、身体を形作る主成分はタンパク質です。

※タンパク質は、アミノ酸が結合したもの

つまり、栄養状態が良ければ高齢者でも十分筋力がついてくるのです。

「筋トレ + 栄養補給」が大切。

骨格筋のタンパク質合成が分解を上回ると筋肥大が起きます。

筋力は筋断面積に比例して向上する(絶対筋力)といわれていることからも、筋肥大が起きればイコールで筋力が向上しているといえます。

しかしながら、アミノ酸を摂取しているだけでは筋力な向上しません。そりゃそうですよね。

筋トレをすることによって微細な筋損傷が起こり、筋線維が回復する過程で、筋トレ前よりもさらに筋線維が太くなることで筋力が向上します。(このことを超回復という。)

つまり、

「筋トレ + アミノ酸の摂取」が最も筋力向上が図れるのです。

筋肉のつく食事は、赤みの牛肉や鶏肉、卵などありますが、高齢者にとってこれらの食事は胃に重たく、なかなか摂取できない場合もあります。

特に嚥下機能(飲み込む力)が低下しているとなおさら。

以下で紹介しているリハタイムゼリーは、高齢者でも飲み込みやすく、簡単に栄養を摂取できますので、かなりおすすめです。

栄養成分は、以下のように記載してあります。

120g中たんぱく質10gそのうちBCAAが2500mg、BCAA中ロイシンが1400mg含まれています。

また、120g/100kcal、水分95g含有のため、運動後のカロリー補給、水分補給、栄養補給を1度に行うことができます。

引用)Amazon

特に「ロイシン」は、筋肉をつくる上で欠かせない必須アミノ酸です。

もちろん高齢者だけでなく、若い人の筋トレ後にもリハタイムゼリーはおすすめです。

いつ食事摂取をするのが良いのか?

筋トレ後の食事にはゴールデンタイムといわれる時間があり、筋トレの30分~1時間後くらいにアミノ酸を含む食事を摂取すると栄養の吸収率が高まります。

これは覚えておきましょう。

高齢者の特徴「どのように筋力低下が起きるのか?」

筋肉には大きく分けると2種類あります。

| タイプ | 見た目 | 特徴 |

| タイプⅠ線維 | 赤筋 | 遅筋ともいわれ、収縮力は遅いが持久性がある。 |

| タイプⅡ線維 | 白筋 | 速筋ともいわれ、収縮力は速いが持久性に欠ける。 |

筋力低下の起こり方

寝たきりによる廃用症候群の場合には、上肢よりも体幹や下肢の筋力低下が著しく、抗重力伸展筋群で著名に筋力低下を起こしやすいです。

つまり、寝たきりになるとタイプⅠ線維(遅筋)が衰えやすくなります。

一方加齢によっては、タイプⅡ線維(速筋)の筋力が低下しやすいことが知られています。

高齢者が動けなくなるメカニズム

健康に生活していれば、いきなり寝たきりになることはありません。

ですので、普通に生活していると、加齢に伴い徐々に速筋が低下してくるのです。

速筋が衰えるとどうなるのか?

歩行中にふらついても、反応が遅れてすぐに足が出ず転倒してしまったり。

実は、高齢者の多くは速筋線維の衰えによって転倒し、骨折などの外傷から寝たきりに至るケースが非常に多いです。

寝たきり原因の上位にあるのが骨折・転倒です。

そして、寝たきりによって廃用症候群を来し、遅筋線維が徐々に衰えてくます。つまり、抗重力伸展筋群が衰え、立っていることも難しくなるのです。

高齢者に最適な筋力低下トレーニングの方法

筋トレは単一の筋を鍛えるよりも、より全身的な筋トレが良いといわれています。

例えば、膝を伸ばす筋トレよりも、スクワットをしたほうが効果があるいうことです。

このような全身的な筋トレのことを、レジスタンストレーニングといいます。

レジスタンストレーニングは、骨折などの整形外科疾患だけでなく、全身運動ゆえに心疾患や呼吸器疾患にも効果的な運動であり、さらには運動パフォーマンスも向上しやすい筋トレ方法です。

ですので、まずはレジスタンストレーニングを取り入れましょう。

最も効果的なのは「レジスタンストレーニング + パワートレーニング」

パワートレーニングとは、速度を上げて筋トレをすることをいいます。

パワートレーニングのやり方ですが、筋の求心性収縮の際には速度を上げ、遠心性収縮の際はゆっくりと行います。

ベンチプレスをするときに例えると、バーベルを持ち上げるときに速くし、降ろしていくときにゆっくりします。

筋トレ方法には他にもスロートレーニング(スロトレ)がありますが、加齢に伴う筋力低下はどちらかといえば速筋線維の衰えが主になりますので、ゆっくりよりも速い速度の筋トレが推奨されます。

パワートレーニングの効果

パワートレーニングは、低負荷の運動で高速の運動を実施することで、速筋線維を鍛えていくことができます。

加えて、遠心性収縮の際にはスロトレ効果もありますので、同時に抗重力伸展筋群も鍛えることができるのです。

スロトレの効果は、動きをスローにすることで一時的に血流を制限し、高負荷同様の筋トレを再現でき、筋肥大を促進する効果があります。

高齢者においては、耐えられない高負荷でもスロトレによって高負荷を実現できる点にあります。

つまり、高齢者において最も効果的な筋トレは、

「レジスタンストレーニング + パワートレーニング」なのです。

スポンサーリンク

高齢者でもできる簡単な筋トレ(下肢筋力向上)

「レジスタンストレーニング + パワートレーンング」の例をご紹介します。

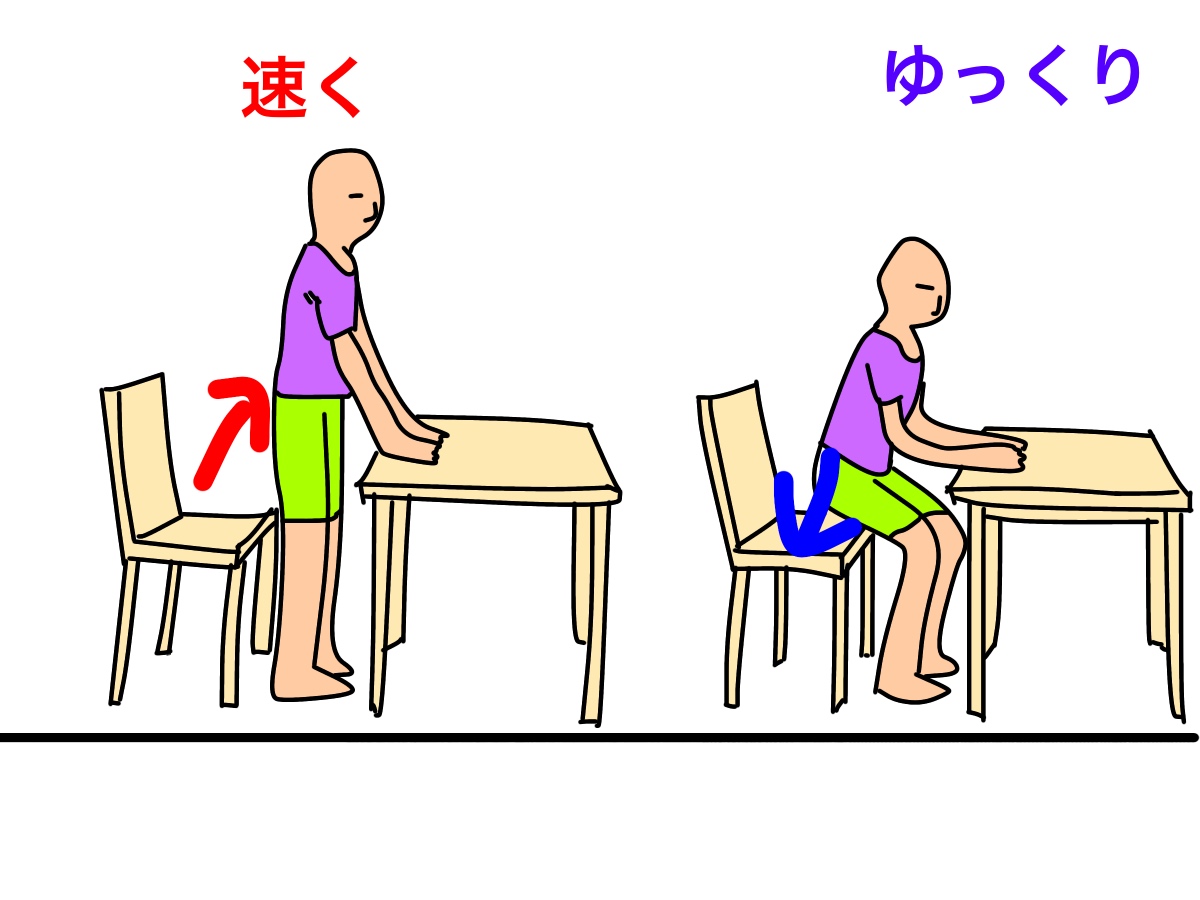

起立・着座運動

机などの支持物を持ち、立ち上がるときは速く、着座の際にはゆっくりと動作を行います。

起立・着座運動は、

・お尻周り(大殿筋)

・膝周り(大腿四頭筋)

・体幹筋群(背筋群や腹筋群)

をいっぺんに鍛えることができる上に、簡単なため高齢者の方でも取り入れやすい運動です。

※膝や腰に痛みがある場合、無理は禁物です。

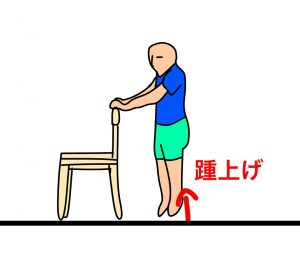

踵上げ

椅子を持ち、踵を速く上げ、ゆっくりと踵を降ろしていきます。

踵上げでは、ふくらはぎの筋肉(下腿三頭筋)を鍛えることができます。

歩行時の蹴りだしやバランスをとる際に活躍する筋肉ですので、鍛えておきたい筋肉です。

高齢者の筋トレの"負荷量・回数・頻度"について

負荷量

高齢者の負荷量としては、1RMの20~75%の低負荷~中等度と、個々に合わせて評価しながら負荷量に設定します。

回数

最初は10~15回程度が実施可能な低負荷から始め、可能なら負荷量を上げて8~12回可能な負荷量へと変更していきます。

頻度

高齢者においては、週に2~3回の頻度で行うのが効果的です。

ただし、筋トレ以外は寝たきり・・・では筋トレの効果は帳消しになってしまいます。

筋トレをしたことで動けなくなっては意味がないので、日常生活に支障が出ない範囲の負荷量を設定することが大切です。

どのくらいで効果が出てくるの?

筋トレ初期の頃の筋力増強効果は、神経系の適応(運動単位の動員や大脳興奮など)によるものです、

超回復を繰り返し、2週間くらいするとしっかりと筋力が向上したことが自覚できてきます。

※超回復は、一般的には筋トレ後48〜72時間に起きる。

もちろん年齢、栄養状態、身体的な体質などによって個人差はあります。

6週間ほどすると筋肥大が起こり、筋力の可塑性(可塑性の原則)がみられるようになります。

また、筋力が向上すると歩行速度やバランス能力、持久力、それに伴う移動能力にも汎化して効果が現れてきます。

高齢者こそ継続することが大事!

高齢者の筋トレの主な目的は、生活水準を向上したり、維持したりするところにあります。

筋トレはしなくなると効果はなくなりますので、高齢者ほど筋トレを継続的に行うことが大切です。

こちらの記事「リハビリにおいて高齢者が自主トレを継続する方法」で詳しく解説していますが、自主トレが継続できないのは、目的と効果が不透明だからです。

効果もなければ、目的もわからない筋トレは結局長続きしません。人間そんなものです。

以前よりも筋力が向上すれば、同じトレーニングばかりしていても効果は頭打ちになってきます。

ですので、効果を検証をしながら、その人に合った適切な負荷量と頻度を定期的に見直していくことが大切です。

合わせて読んでおきたい記事