立ち上がりの動作分析。介助のコツや評価・リハビリ方法を解説

立ち上がり動作は、歩行前やトイレ動作などの日常生活の様々な場面でみられます。

そのため、この動作が自力でできるかどうかが日常生活の範囲を決める言ってもいいくらい重要な動作です。

今回は、理学療法士のための立ち上がり動作のポイントを解説します。

スポンサーリンク

立ち上がり動作の3つの相

立ち上がり動作を相に分けて動作分析していくと問題点がみえやすくなります。

ここでは、よく用いられている屈曲相、殿部離床相、伸展相で動作の特徴を解説します。

座位姿勢

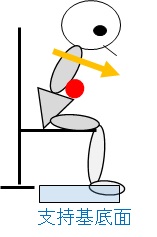

座位姿勢では、下図のように足部から殿部までの支持面内に必ず重心があります。ですが、骨盤の前後傾で多少重心位置に違いはあります。

屈曲相

まず、座面から殿部が離れる前に重心を前方へ移動させる必要があります。

そのため、骨盤や体幹を前傾させ足部へと重心を移し、下肢は荷重のための準備を始めます。

骨盤・体幹の前傾 |

骨盤の前傾と腰椎の前彎は可能か?

屈曲相における骨盤の前傾と腰椎の前彎が可能かをみていきます。

もし可動域自体に問題があれば可動域の確保から始めていきます。

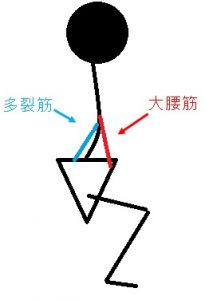

骨盤の前傾と腰椎の前彎に働く筋

屈曲相における骨盤の前傾と腰椎の前彎に働くのが多裂筋と大腰筋です。

多裂筋は脊柱後面に付着する筋ですが、下部腰椎で筋腹がより太くなっています。

主な働きは骨盤と脊柱を固定させることです。

大腰筋が腰椎を前彎するのに際して、多裂筋が強固に骨盤と脊柱を固定し、この2つの筋が協調して働くことで体幹・骨盤の屈曲相がスムーズに行われます。

多裂筋と大腰筋による働き |

多裂筋を鍛えていく方法はいくつかありますが、ポイントは体幹を伸展させつつ、股関節を内転位から外転させることです。

外転させる理由ですが、股関節外転にて骨盤と脊柱を近づけていくことで多裂筋の作用を強めることができます。

具体的な方法ですが、背臥位で大腿部にゴムバンドを巻き互いに外側へ引っ張ります。その状態でヒップアップをして体幹を伸展させます。

また、立ち上がりの特異性を考慮するなら、座位で両上肢を上方へリーチをしながら腰椎を伸展させる練習も良いです。

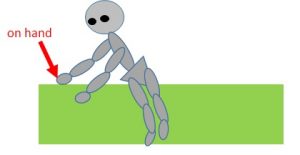

殿部離床相

下腿の前傾と膝のわずかな前方移動で足関節が背屈していきます。

殿部にあった重心を足部へ移れば、このタイミングで股関節と膝関節が協調的に伸展し、座面から殿部が離れます。

殿部から足部への重心移動 |

下腿の固定は可能か?

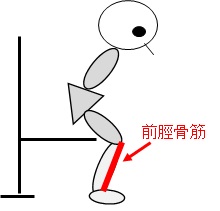

座面から殿部離れた後は膝関節が伸展していくのですが、膝の伸展に伴い下腿は後傾していきます。

そのときに過度の下腿後傾を制御しているのが前脛骨筋です。

前脛骨筋による過度の下腿後傾の制御

|

また、下腿三頭筋と協調して働くことで下腿を固定させ、重心位置を支持基底面から外すことなく膝や股関節の伸展を可能にしています。

殿部が離れた瞬間に後方へ転倒する患者さん。その原因は?

殿部が離れた瞬間に膝関節だけ伸展し、後方へ転倒していく患者さんをよくみます。

上記のように、下腿が固定できていないことが原因の一つとして考えられます。

逆に膝が前方へ過度に移動し、身体が前方へ突っ込んでくる場合も同様に、下腿が固定できていない証拠です。

そのため、前脛骨筋や下腿三頭筋の筋力や遠心性収縮が可能なのかを評価し、不十分なら筋力トレーニングや遠心性収縮で協調性を出していきます。

スポンサーリンク

伸展相

股関節や膝関節の伸展により足部に移った重心を上方へ移動させます。

足関節は背屈位から徐々に底屈しますが、重心が支持基底面から逸脱しないように調節しながら動いています。

重心の上方移動 |

伸展相では、主に体幹や股関節、膝関節の協調的な伸展活動が要求されます。

重心を支持基底面内に収めながら、これらの関節が協調的に伸展できているかを評価します。

例えば、膝関節のみ伸展してしまうと、殿部離床後に後方へ転倒していきます。

土台となる筋力低下がないかを評価し、筋力に問題がないなら、伸展活動が協調的にできるように訓練を進めていきます。

バランス能力の低下している人では重心位置がブレやすいので、前方の椅子などを持ちながら訓練をすると良いです。

伸展相の訓練 一例

|

立ち上がりと着座の違い

着座動作は、立ち上がり動作の逆の動きになるのですが、重心移動と姿勢制御の方法が大きく違います。

立ち上がり動作は、体幹や骨盤の前傾に伴う前方への回転力により殿部が浮き上がります。

この回転力を利用すると、勢いに任せて体幹・骨盤を少し前傾させるだけでも割と簡単に殿部が浮き上がります。

一方の着座動作は、体幹を前傾位で保持しながら、膝を徐々に曲げていき、重心を下降させていきます。

そして、着座直前で重心をやや後方へ移動させます。

そのため、着座動作は立ち上がり動作よりも筋力と姿勢制御を要する課題になります。

立ち上がり動作の介助のコツ

立ち上がりおいて、最も介助を要するのが殿部離床相です。

立ち上がりの介助量が多い患者さんの場合、不慣れな介助者は患者さんの前方から抱き着くように介助をすることが多いと思います。

しかし、過度に抱き着くのはかえって患者さんの動きを邪魔して介助量を増やしてしまいます。

意識することは一つだけです。

頭部や体幹を前傾させれば、その重みで前下方への回転力が生まれます。

その回転力は殿部を後上方へと動かし、自然と殿部を浮き上がらせます。

頭部と体幹の重みで殿部が浮き上がる |

介助を楽にするコツは患者さんの動きを邪魔しないことですが、慣れるまではある程度密着しながら介助するのが安全かと思います。

上記のことを意識し、慣れてくればもっと楽に介助ができるようになると思います。

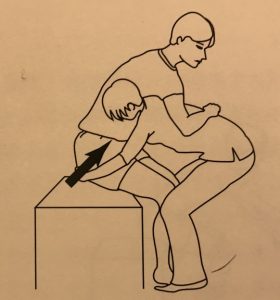

重度介助の場合も、下図のように介助者は身体重心を落とし、患者さんの体幹を前傾させ殿部が浮き上がったタイミングで殿部を持ち上げると良いです。

重度介助の場合 |

起立・着座訓練は、歩行に必要な筋力強化に最適

以前、Twitterでもつぶやいたのをそのまま載せておきます。

歩行に必要な筋力は起立・着座訓練でほぼ鍛えられる。起立・着座訓練をすることで、歩行時のブレーキ制御で働く前脛骨筋や大腿四頭筋、大殿筋、脊柱起立筋を、歩行と似た収縮様式(遠心性収縮)で鍛えられる。

— かずぼー (@kazubo_rigaku) May 3, 2017

起立・着座動作は、歩行動作に必要な重心制御能力を評価することにもつながります。

立ち上がり動作は、重心移動の観点から歩行の立脚荷重応答期から立脚中期の重心移動を色濃く反映しています。

また、着座動作は大殿筋や大腿四頭筋、脊柱起立筋、前脛骨筋などの遠心性収縮が必要になり、歩行時に必要なブレーキ制御とリンクしています。

さいごに

以前、【間違いだらけのリハビリテーション】という本を読んだのですが、歩行や階段昇降などに比べて「起立・着座訓練」のほうがより筋力を発揮していたとのデータがあるようです。

「起立・着座訓練」は、患者さんの自主トレにも活用できる簡単な筋トレ方法です。

参考になることが多かったので、是非読んでみてください。

合わせて読んでおきたい記事

寝返り・起き上がりの動作分析。6つの評価ポイントとリハビリ方法を解説