僕は回復期のリハビリ病院に勤務しているのですが、入院してくる患者さんの約半数近くが脳卒中の方です。

脳卒中になると片側の手足が動かしにくくなり、その症状は軽度から重度まで様々です。

片側の足が動きにくくなった代償手段として、用いられるのが今回解説している下肢装具です。

実際、臨床で働いていると下肢装具の種類は数えきれないほどありますし、どれが患者さんに合っているのか困ってしまう療法士の人も多いんじゃないかと思います。

今回は、脳卒中の下肢装具の使用目的や適応基準、選定方法、種類についてまとめましたので、参考にしてください。

スポンサーリンク

目次

下肢装具ってどんなもの?

脳卒中片麻痺になると、重度の障害ですと歩行中に膝折れを起こしてしまいますので、長下肢装具(Knee Ankle Foot Orthosis:KAFO)と呼ばれるもので、足部と膝を固定します。

長下肢装具には、足部や膝に継手が付いており、ほしい機能に合わせてパーツが選択されます。

長下肢装具(KAFO)

引用)

歩行していても、膝周りがある程度自力で安定させることができる場合には、短下肢装具(Ankle Foot Orthosis:KFO)が選択されます。

短下肢装具(写真は両側支柱付きAFO)

引用)

治療用装具と更生用装具の違い

まず、下肢装具には大きく分けて、治療用装具と更生用装具があります。

治療用装具

その名の通り治療のために使われる装具のことです。

日常生活や職業上で使われるものは除外され、どちらかといえば身体機能を向上させるために一時的に使用される装具のことです。

入院中は、ほとんどの患者さんは装具作成が初回になりますので、最初に作られるものは治療用装具ということになります。

更生用装具

治療がある程度終了し、障害が固定した後日常生活で使用される装具のことをいいます。

長下肢装具を最初に治療用装具として作ると、その後に短下肢装具などへ作り変えたい場合は、更生用装具として新たに作成することになります。

脳卒中片麻痺で下肢装具を使う目的

脳卒中治療ガイドライン2009によると、急性期リハビリテーションにおいて、早期の立位、装具を用いた歩行訓練は強く勧められています。(グレードA)

早期立位・歩行訓練から得られる効果

●脳が活性化することで覚醒の改善

●廃用症候群の予防

●足関節・膝関節の変形・拘縮予防

●動的バランスの良い歩行の獲得

●左右対称性の姿勢獲得

●体幹の安定化

などが挙げられます。

少なくとも全身状態が安定している場合は、装具を用いた早期の立位・歩行訓練は良いとされています。

下肢装具の適応基準

脳卒中片麻痺を呈した場合、まずは装具が必要なのかどうかを選択しなければなりません。

①まずは、立位がとれるか

まともに立位ができない場合は、下肢装具の適応ではありません。

ただし、介助をしながらでも多少立位がとれるようになれば、長下肢装具を検討してみても良いでしょう。

②平行棒内歩行で膝折れはしないか

平行棒内の歩行で膝折れを起こしている場合は長下肢装具を選定します。

膝折れがなければ、短下肢装具または装具なしを選びます。

③踵接地→足底接地は適切か(ロッカー機能はみられるか)

膝折れがみられない場合は、短下肢装具か装具なしかを選択するのですが、その際に正常歩行でみられる踵接地→足底接地の流れが可能かをみておきます。

これは足部のロッカー機能と呼ばれるもので、踵→足関節→足尖を中心に下腿が前方へ回転していく動きのことをいいます。

以下3つのロッカー機能のいずれかが破綻している場合は、その機能に対応する足部の装具を選択していきます。

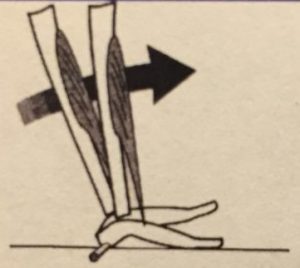

3つのロッカー機能とは

ロッカー機能には、ヒールロッカー、アンクルロッカー、フォアフットロッカーの3つがあります。

ヒールロッカー

踵が接地した際に、踵を中心にゆっくりと足底が地面に接地していくことをいいます。

このとき、下腿も同時に前傾していくことになります。

もし、踵接地した際に急速に足底が接地すると、下腿の前傾が出現せず重心は後方へ残ってしまいます。

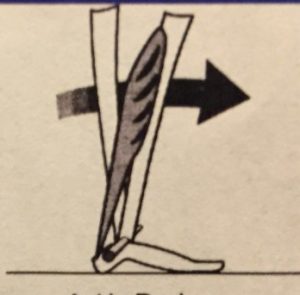

アンクルロッカー

足関節を中心に下腿がゆっくりと前傾していくことをいいます。

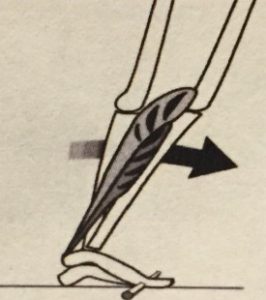

フォアフットロッカー

足尖を中心に下腿がより前傾していく際にみられる動きです。

このとき、下腿が急速に前へ押し出される動きが出てしまうと前方への転倒リスクにもなります。

これらの3つの動きが機能的に働くことで、効率的な歩行が可能となります。

もし、これらの動きが破綻しているようだと、前方への滑らかな重心移動は難しく、疲労しやすかったり、転倒リスクにもつながります。

足継手の5つの機能と選定方法

歩行中に、上記で説明したロッカー機能を作り出すことで、滑らかで無駄の少ない歩行を可能にしています。

運動麻痺がある場合は、ロッカー機能が破綻していることが多く、その場合装具でそれを補うことになります。

足継手の機能は、主にこの5つになります。

| 固定 | 底屈にも背屈にも動かない |

| 遊動 | その方向へ抵抗なしに動く |

| 制限 | ある角度から動かない |

| 制動 | その方向へブレーキをかけながら動く |

| 補助 | 例えば、背屈方向へ制動されたものが、元に戻る力を利用して底屈補助力を生む |

選定方法

例えば、下垂足(歩行中足首が下に垂れ下がる)がみられる場合には、足継手は固定または底屈制限のあるものを選びます。

また、ロッカー機能が破綻している場合は、踵が接地した際に底屈制動、その後の背屈を補助(下腿の前傾を補助)してくれるものを選択すると良いです。

ただし、歩行は接地の際の固定と振り出しの際の可動性の両方を実現させないとスムーズに歩くことができませんので、歩行中どの機能が足りていないのかを見極めることが大切です。

スポンサーリンク

下肢装具の種類

下肢装具に関しては種類が多く、以下に記載しているものは主な装具だと思ってください。

長下肢装具

●両側金属支柱付き長下肢装具

引用)

僕の勤める病院ではこのタイプの長下肢装具を使うことが多く、特に組み立て式のモジュラー・レッグ・ブレースが多いです。

両側に支柱が付いているため、歩行中足が接地した際に横揺れを止めてくれます。

膝継手は、リングロックで固定・解除ができるタイプやダイアルロックで膝の屈曲角度を設定するタイプなどがあるため、用途に合わせて選定されます。

足継手は、ほしい機能に合わせてパーツが選択されます。(上記足継手の機能を参照)

●ハイブリット長下肢装具

引用)

両側に支柱が付いていますが、膝から下はプラスチック素材になっています。

歩行中足が接地した際に、プラスチック特有の撓み(たわみ)を利用することで、荷重支持や推進力に必要な支点をつくることができます。

●プラスチック長下肢装具

引用)

こちらは、大腿部から足部まですべてプラスチック素材となっています。

上記2つに比べて軽さがあり、装具全体の撓みによる制動効果があります。

短下肢装具

●金属支柱付き短下肢装具

引用)

両側金属支柱付き長下肢装具を分解すると、このように短下肢装具として使用することもできます。

膝がある程度しっかりしてきた場合には、大腿部分を取り外して歩行の評価する場合が多いです。

●プラスチック短下肢装具

病院でよくみられるタイプは、シューホンブレースとオルトップAFOです。

シューホンブレース

引用)

プラスチック素材で、撓みを利用して足関節の底背屈を補助または制動しています。

外壁をトリミングすることで、撓みの強さを変えることができます。

オルトップAFO

引用)

シューホンブレースと同様に撓みを利用するのですが、シューホンブレースよりは柔らかい素材になり、より撓みが増します。

また、LHやLHプラスと硬い素材を選択することができます。

●ゲートソリューション

引用)

ゲートソリューションは、足部に油圧ダンパーがついており、背屈は補助または遊動、底屈は制動してくれます。このことで、ヒールロッカー〜アンクルロッカーまでを実現させることができるのが大きな特徴です。

また、制動の強さも変更することができます。

脳卒中の下肢装具を理解するのに最適な書籍

この記事は、脳卒中の下肢装具 第3版: 病態に対応した装具の選択法」を参考に書いています。

もっと装具について知識を深めたい方はこちらの書籍がおススメです。

まとめ

どの装具が患者さんに合っているのか選定は難しいところですね。

僕ら理学療法士はあくまでも動作を診る専門家ですので、装具に関してはやはり義肢装具士と密に連携していくことが大切なのではないかと思います。

全部の装具を覚えるは難しいですが、その患者さんはどの機能を補いたいのか、どのような装具があるのかをある程度知っておくと良いのではないかと思います。

引用画像)川村義肢カタログより

合わせて読んでおきたい記事