リハビリにおける感覚検査の方法についてのお問い合わせがありましたので、その回答を書いてみます。

質問内容は以下になります。

(一部編集を加え、質問のポイントを赤字にしています。)

実習先では、 トップダウンで評価すると言われ、トップダウンの考え方を初めて聞き、自分は必要な検査部位が予測ができず、困っています。

対象者に合わせて、感覚検査で問題がありそうなところを検査するといったことなのですが、どのように予測するのでしょうか?

対象者は右麻痺でブルンストロームステージはすべて5-6ありますが、筋力は右手が健側よりありません。

この場合は、力が入らない手掌を行い、感覚がなければ上へ向かうという形でいいのでしょうか?

また、臨床ならではの検査のやり方がいまいちわかりません。

臨床での感覚検査はしっかりと全体をやるというより触ってみることのようです。

自分は手掌と足の背部に触れてみて、感じたら返事をしてもらい、左右差を見て、位置覚、運動覚を行えばいいのかと予測しているのですが。

わかりにくい文になってしまい申し訳ありません。お答えいただければ嬉しいです。

スポンサーリンク

目次

臨床の考え方について

臨床では、評価をする際にはトップダウンとボトムアップの方法で検査を進めていきます。

トップダウンとは、患者さんの訴えやニーズに合わせて極力無駄のないように評価していく方法のことです。

ボトムアップとは、あらゆる検査を行い問題点をすべて出して改善が必要な部分を挙げていく方法のことです。

ただ、臨床においては、トップダウンもボトムアップも明確に区別するものではなく、当然ですが必要なものを評価するべきです。

もし、仮に骨折で入院してきた患者さんがいたして、ボトムアップだからといって脳画像を最優先に検査しないですからね。

これは僕の考えですが、機能障害に関してはトップダウン的な思考、能力低下に関してはボトムアップ的な思考が主になるのかなとは思います。

機能障害は病気を起因に起こり得ることですので、病気に対する知識があればどんな機能障害があるのか予測することができます。

しかし、起き上がりや歩行、日常生活動作などは実際に見てみないと何に困っているのかわかりませんので、予測を立てるよりも実際に観察していくことのほうが大切だと思います。

ボトムアップとトップダウンの使い分けについて詳しい解説)

脳卒中の場合、どのような機能障害が考えられるのでしょうか?

今回の質問では、ICFモデルでいうと健康状態(病気)に当てはまるのが脳卒中ということになります。

まず、この病気から考えられる機能障害を考えていきます。

スポンサーリンク

その患者さんの病巣はどこにあるのか把握すること!

もし、他にも糖尿病や脊髄、その他の脳損傷などがあるとより精査は必要になってきますが、一か所の脳出血ないし脳梗塞であれば、解釈はとてもシンプルです。

まずは、病巣がどこなのかを確認してみてください。

なぜ、真っ先に病巣を確認するのか?

もし仮に前頭葉の前方や後頭葉の最後方に病巣があれば、極論の話をすると感覚障害はないだろうと考えられますよね。

なぜならそのような場所を感覚神経は通っていないからです。

脳卒中だからと言ってすべての人が感覚障害を呈するわけではなく、病巣が侵されているから感覚障害がみられるようになるのです。

いきなり患者さんの検査に入るのではなく、最初にするべきことは病巣を確認することです。

ですので、脳画像があれば、まずそちらを確認してみましょう。

画像がなければ、カルテ情報などからどこの血管が梗塞しているのか、どの方向に出血しているのかを確認しましょう。

感覚の通る経路はこちらの記事にも書いてますので、参考にしてもらえると良いかと思います。

基礎知識として、感覚における機能分布図を知っていると良い

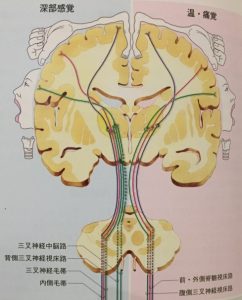

感覚障害が強くでやすいのは、代表的な部位として視床や頭頂葉の障害が挙げられます。

視床は、四肢・体幹の感覚神経が集約する場所です。

視床でもどの部分が障害されているかを知っておくともっと良いです。

視床の四肢分布図をみてみると、外側から下肢、上肢、体幹や顔面といった並びになります。

ということは、視床外側の出血ないし梗塞があれば、下肢優位の感覚障害があるのではないかと予測することができます。

頭頂葉では、ホムンクルスの分布図参考にする良いでしょう。

視床とは逆に、頭頂葉の場合は外側から体幹(顔面)、上肢、下肢と並んでいます。

ですので、頭頂葉の外側に梗塞があれば下肢よりも上肢や顔面などが侵されやすいと予想することができます。

引用)荒木信夫ら:脳卒中ビジュアルテキスト 第3版p62.2010.12

また、視床は小脳との連絡路がありますので、患者さんの動きをみていると失調のようなぎこちない動きがみられることもあります。

もし感覚検査をして問題なし、その他筋力も筋緊張も異常なしとなれば、ぎこちない動きの原因は失調と判断することもできます。

機能と支配血管のわかりやすい本

こちらの本は機能や血管分布がわかりやすく書いていますので、かなり良い本だと思います。

この本を参考すると、臨床における考察力は各段にupするはずです。

僕もこの本を重宝していますので、是非読んでみてください。

どの部位をどの順番で検査していけば良いのか?

脊損ならデルマトームで細かく見ていけば良いですが、脳卒中の場合は上位中枢の障害ですので、例えば上腕部分は満遍なく侵されていると考えて良いです。

C5とC6など、そんな近い場所を検査しても意味はないということです。

検査で診るべきポイントは、こちらの記事で詳しく説明しています。

検査の手順

触覚を検査するとしましょう。

まず、目をとじて触れてみて、すぐに返事してもらいます。

検査部位はくまなく検査してください。

といっても、検査の部位はざっくりと上腕、前腕、手背、手掌、手指で良いでしょう。

触覚では部位が合っているのかも診てください。

深部感覚の検査部位も、ざっくりと肩、肘、手関節、手指で良いと思います。

検査部位の順番は問いません。

このくらいの内容でしたら、早ければ1~3分以内に終わるのではないでしょうか。

次に、程度や複合感覚の障害がないかを診ていきます。

比べる部位ですが、できれば左右の同じ場所が望ましいです。

例えば、右の掌と左の掌で比べます。

なぜ同じ場所が良いのかですが、部位によって支配神経も違えば、受容器の数に差があるので感じ方も若干違ってくるからです。

まとめ

今回、質問をいただいた方は作業療法士のようですので、もし患者さんの手指巧緻性の低下がみられたのであれば、手関節や手指の感覚は他の関節よりも細かくみていったほうが良いでしょう。

問題のある動作とリンクした部位または関節を検査するほうがトップダウン的な思考かなと思います。

急性期や回復期などでは画像所見はあるでしょうが、老健などの施設ではないかもしれませんね。

いずれにしても、ありったけの情報と知識を盛り込んで解釈することです。

それが統合と解釈なのですからね。