リハビリで行う反射検査(深部腱反射・病的反射)の意義・目的を詳しく解説

理学療法士や作業療法士が臨床において、深部腱反射(Deep Tendon Reflex)や病的反射(Pathologic Reflex)などの反射検査を行う意義や目的について解説します。

スポンサーリンク

目次

反射とは

皆さんも激熱の鍋を手で触れた際に「熱っっ!!」とすばやく手を引っ込めますよね。

このように意思とは無関係に起こる反応のことを反射といいます。

反射のメカニズム

反射を用いない場合、皮膚や筋で入力された感覚が感覚神経(求心性)に伝達され、脊髄を通り視床、頭頂葉へと情報が送られます。

そして、必要に応じて前頭葉から運動神経を通して運動命令が伝達されます。

一方反射は、皮膚や筋・腱などで入力された感覚が感覚神経に伝達され、脊髄で反射弓を介して運動神経(遠心性)に伝達され反応します。

反射検査を診る意義・目的とは

深部腱反射や病的反射は、神経系の障害を特定するために簡易的に用いられる検査です。

反射検査は、検査機器が普及する前の18世紀頃から行われるようになりました。

昔から神経学的所見として重要視されており、今も尚臨床でよく用いられています。

こうして歴史を見てみると、医師による診断をスムーズに行うために深部腱反射や病的反射が用いられていたといえます。

なぜ現在の医学でも良く用いられているかというと、何かしらの運動障害を認めた場合に最初からCTやMRIで検査すると的を外したり、診断に時間を要する可能性がでてきます。

そうならないために、ある程度障害部位を絞ってから検査機器を用いて最終的に診断を下すほうが圧倒的にスムーズにいきます。

反射検査を行う意義や目的は、簡単かつ早期に障害部位を特定することです。

深部腱反射とは

臨床では、深部腱反射(Deep Tendon Reflex)のことを頭文字をとってDTR(ディーティーアール)と言ったりもしています。

深部腱反射のメカニズム

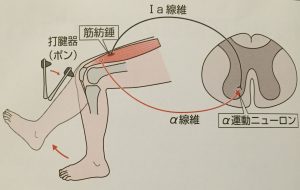

深部腱反射は腱を素早く叩く(伸張刺激)ことで筋紡錘を興奮させ、Ⅰa線維を介して脊髄へ伝達されます。そして介在ニューロンを介してα運動ニューロンが興奮し、同部位の筋が収縮します。

引用画像)1

深部腱反射で何がわかる?

深部腱反射を診る目的を理解するためには、上位運動ニューロンや下位ニューロンとは何かを知っておく必要があります。

上位運動ニューロン

中枢性の神経で、脳と脊髄を指しています。上位運動ニューロンは抑制性に働いています。

下位運動ニューロン

末梢性の神経で、脳神経と脊髄神経を指しています。下位運動ニューロンは興奮性に働いています。

ちなみに・・・

下位運動ニューロン?

α運動ニューロン?

末梢神経??

は違うものなの???

って思うかもしれませんが、これらはほぼ同じ意味です。

どういうことかというと、下位運動ニューロンは上位・下位で神経を分けたときの表し方で、末梢神経は中枢・末梢で分けたときの表し方です。

α運動ニューロンは、言わば末梢神経の総称みたいなものです。

なので、α運動ニューロンをもっと具体的に言えば、大腿神経や橈骨神経などに細分化できます。

深部腱反射が亢進しているということは・・・

α運動ニューロンを中枢から抑制しているのが皮質脊髄路(錐体路ともいう)です。

つまり、α運動ニューロンが興奮(暴走)している場合は、皮質脊髄路に障害が起きています。

言い換えれば、深部腱反射が亢進しているということは皮質脊髄路に障害があるということになります。

深部腱反射が低下または消失しているということは・・・

下位運動ニューロンの興奮性が低下しており、α運動ニューロンより遠位の神経または筋に障害があると判断できます。

皮質脊髄路(錐体路)の通り道は覚えておこう!

皮質脊髄路がどこを通るのかを知っておくことは非常に大切なことです。

皮質脊髄路の通り道

前頭葉の中心前回(一次運動野) → 内包後脚 → 中脳大脳脚 → 橋 → 延髄錐体で交差でします。

そこから外側皮質脊髄路(脊髄側索を下行)と前皮質脊髄路(脊髄前索を下行)に分かれた後、前角にニューロンを変えて末梢神経(α運動ニューロン)へ繋がります。

つまり、この道のどこが障害を受けても深部腱反射は亢進するということになります。

例えば、脳卒中であればかなり上位の障害になるので、上肢と下肢で大ざっぱに検査してもほぼ同じように亢進しているでしょう。

しかし、脊髄の障害では個別の筋・腱への腱反射を診ることで、どこから先の神経に障害があるのかがわかります。

深部腱反射が亢進すると筋緊張も亢進するの?

教科書では、上位運動ニューロンの障害は深部腱反射や筋緊張が亢進していると書いていることがあります。

なので、深部腱反射が亢進していると筋緊張も亢進すると思うかもしれませんが、

深部腱反射亢進 = 筋緊張亢進ではありません。

深部腱反射は、前述した通りのメカニズムであり速い伸張刺激に対して反応するα運動ニューロンの興奮によるものです。

筋緊張に関与しているのがγ運動ニューロンです。

γ運動ニューロンが障害を受けることで持続的な筋緊張異常を作ることになります。γ運動ニューロンは錐体外路の一つである網様体脊髄路に支配されており、ここが障害されることで筋緊張異常を起こします。

また、皮質核路(皮質延髄路ともいう)は錐体外路を調節しており、皮質脊髄路とほぼ同じ道を通るため同時に障害を受けることが多いといわれています。

現象としては、深部腱反射亢進 = 筋緊張亢進 のことが多いですが、メカニズムに違いがあるため、必ずしも深部腱反射亢進 = 筋緊張亢進ではないということです。

スポンサーリンク

病的反射とは

深部腱反射について詳しく解説しましたが、病的反射もメカニズムはほぼ同じ(前述した反射のメカニズム参照)です。

例えば、バビンスキー反射の陽性はL4~S1よりも上位の錐体路に障害があると判断できます。

また、生後1年以内の赤ちゃんも陽性になります。

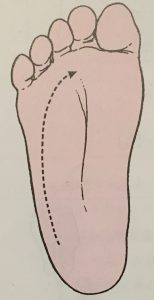

●バビンスキー反射

矢印の方向へ擦り、母趾が伸展すると陽性

引用画像)2

リハビリ場面で反射検査を行う目的は?

すでに医師から脳卒中と診断されて重度の運動障害を呈している場合には、症状を見ただけで錐体路に障害があるのがわかりますので、反射検査をする意義はあまりないかもしれませんね。

しかし、脳卒中でも軽度の症状の場合。

これは運動麻痺なの?

筋力低下なの?

と判断に困る場合には、反射検査をして鑑別することができます。

また多発性脳梗塞で小脳や脳幹、内包などに梗塞がある場合。

これは運動失調なの?

運動麻痺なの?

という場合の鑑別にも使えます。

反射検査は左右で比べることが大切!

健常人でも深部腱反射が亢進していることもあったり、稀に病的反射がみられる人もいます。特に運動障害がなければ異常ではありません。

このように反射検査はかなり個人差がありますので、その人の正常を診るためにも必ず左右で比べる必要があります。

例えば、右は正常なのに、左が亢進しているなどは上位運動ニューロンの障害が疑われます。

まとめ

理学療法士や作業療法士が行う反射検査の意義や目的について解説しました。

これらの反射検査だけで障害をどうこういえるわけではなく、筋緊張や筋力、片麻痺機能検査、画像所見、運動障害が見られてからの経過などを総合してどこに原因があるのかを探っていくことが大切です。

引用画像

1)斎藤秀之・加藤浩:臨床思考を踏まえる理学療法プラクティス 筋緊張に挑むp30.2016.5

2)田崎義昭・斎藤佳雄:ベッドサイドの神経の診かたp86.2007.1

一緒に筋緊張の評価の理解を深めましょう。

リハビリで診る筋緊張の評価方法!「亢進?弛緩?過緊張?」そのメカニズムとは?