大腿骨転子部骨折の手術とリハビリの進め方。注意点についても解説

高齢者に多い骨折の一つ、大腿骨転子部骨折について手術とリハビリの進め方について解説します。

また、何に注意しながらリハビリを進めていけば良いのかも解説します。

スポンサーリンク

目次

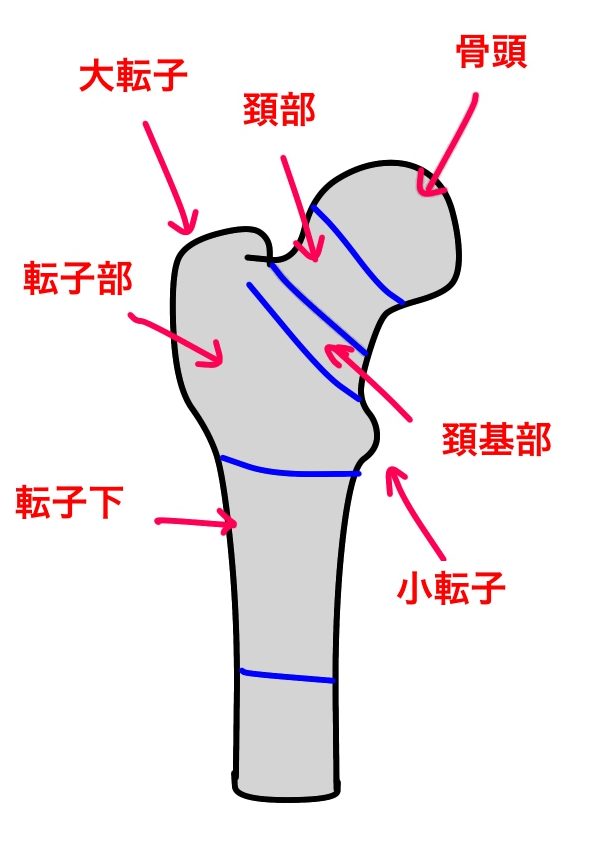

大腿骨転子部とは

大腿骨の近位は、関節面に近い側から骨頭、頚部、頚基部、転子部、転子下に大別されます。

その中でも、骨頭と頚部は関節包の中にあり、ここは血液供給が乏しいため、骨癒合が得られにくい部分でもあります。

一方、転子部、転子下は関節包外にあり、血液供給は豊富なため骨癒合は良好です。

頚基部は一部が関節包外にあり、頚部と転子部の境界に位置します。骨折後の予後が転子部骨折に近いことから治療上は転子部骨折として扱われています。

大腿骨転子部骨折の分類

大腿骨転子部骨折の重症度を表す際に、Evansの分類がよく用いられています。

Evansの分類

Evansの分類では、骨折の程度によって安定型と不安定型に分類されます。

安定型とは、頚部内側骨皮質が保たれているか、または整復が可能なものをいいます。

頚部内側骨皮質は骨強度が強く、ここが保たれているかでその後の骨癒合も左右されます。

引用画像)http://minds.jcqhc.or.jp/n/medical_user_main.php

また、TypeⅠ・Ⅱでも分類されます。

TypeⅠ:大転子から小転子に向かう骨折

TypeⅡ:小転子から外側に向かう骨折

さらに、Group1~4でも分類されます。

Group1:転位なし

Group2:転位はあるが、頚部内側皮質の破壊は軽度で整復可能

Group3:転位しており、頚部内側皮質の整復は困難

Group4:粉砕骨折で整復困難

大腿骨転子部骨折に対して手術療法が選択される理由

MRIが一般化した最近では、保存療法も否定されてはいませんが、その適応は骨癒合が得られると期待された場合に限ります。

骨転位が認められる場合は手術療法が選択されますが、転位のない骨折では保存療法も可能です。

ただし、保存療法は術後に痛みが伴いやすいことや、その後に変形治癒を来しやすいなどの理由から手術可能な例では積極的に手術療法が選択されます。

特に高齢者では長期臥床による廃用症候群は防ぐべきであり、保存療法よりも手術療法のほうがメリットは大きいです。

スポンサーリンク

大腿骨転子部骨折に対する手術

大腿骨転子部は、頚部骨折に比べて骨癒合が得られやすく骨頭壊死も極めて稀です。

前述した通り、通常手術療法が選択されるのですが、骨転位がある場合にはまずは牽引して整復した後に手術が行われます。

大腿骨転子部子骨折でよく行われる手術には、CHS(compression hip screw)やγ(ガンマ)ネイルなどがあります。

CHS

引用画像)理学療法 第28巻 第7号 高齢者の骨折Update.2011.7.p879

γ(ガンマ)ネイル

引用画像)理学療法 第28巻 第7号 高齢者の骨折Update.2011.7.p879

CHSやγネイルは、共に挿入したラグスクリューが固定されたプレートの間でスライドする構造になっています。

その構造により荷重していくことで、骨折部同士に圧迫力が加わり骨癒合を促進する効果があります。

CHSで使用されるスライド構造よりも、γネイルのほうが固定力は強く、TypeⅠ(Group4)やTypeⅡではγネイルを使用することが多いです。

大腿骨転子部骨折の禁忌肢位は?

大腿骨転子部骨折の場合、上記のCHSやγネイルの手術をすることが多く、これらの手術による禁忌肢位は特にありません。

ただし、大腿骨頚部骨折では人工骨頭置換術や人工股関節全置換術(THA)をすることがあり、これらの手術をした際には術式による脱臼しやすい禁忌肢位があるため注意が必要です。

大腿骨頚部骨折の手術とリハビリ方法▼

[st-card id=3920 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]

人工骨頭置換術やTHAの詳しい解説▼

[st-card id=4072 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]

大腿骨の転子部骨折や頚部骨折に関わらず、術後すぐは安静を強いられるため、股関節外旋位による腓骨神経麻痺には注意が必要です。

大腿骨頚部/転子部骨折の合併症▼

[st-card id=3989 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]大腿骨転子部骨折のリハビリ方法と進め方。注意点とは?

大腿骨転子部骨折は80%が転倒により発生しており、そのほとんどが高齢者です。

リハビリでは術後翌日から座位をとり、早期から起立・歩行訓練を開始します。

関節可動域訓練

手術直後は炎症により腫脹や熱感、疼痛がある場合が多いです。

無理に動かすとかえって防御収縮により、筋のこわばりが起きてしまいます。

療法士は疼痛に注意しながら愛護的に関節運動を行っていきます。

炎症の有無は視診・触診により直接確認もできますし、血液検査のCRP値などを参考にすると良いでしょう。

炎症反応と血液検査の診かた▼

[st-card id=3785 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]筋力増強訓練

大転子は多数の筋が付着する部分であり、転位のある骨折では筋収縮により骨折部が離開しないように注意しておきます。

特に、小転子の転位の有無は確認しておいたほうが良いです。

上の手術写真を見ていただくとわかりますが、小転子は補正できていません。

なので、小転子が転位している場合には、そこに付着している筋肉は力が発揮しづらくなります。

小転子には腸腰筋(腸骨筋・大腰筋・小腰筋)が付着しています。

腸腰筋は主に股関節を屈曲する際に働く筋肉です。

レントゲンやMRIで、小転子の転位を認めた場合には股関節を曲げる動きがしづらくなることが予想されます。

例えば、ズボンを履く、階段を昇るなどの際には動かしにくくなります。

注意したいのが、腸腰筋が弱いからといって、無理に筋収縮をさせて鍛えようとすると転位を悪化させてしまう恐れがあります。

骨癒合が進めば自然と筋力は回復してくると考えて、日常生活がこなせる範囲の負荷にとどめておきます。

ガイドラインでは、術前より上肢や健側下肢、患側足関節の筋力増強訓練が有効であるといわれています。

膝関節伸展筋と転倒との相関性が指摘されており、積極的な筋トレが必要です。

歩行訓練

術後翌日から起立・歩行訓練が推奨されています。

注意点ですが、ラグスクリューの構造を考えても、荷重していくことで骨癒合を促進する効果があるのですが、TypeⅠGroup4やTypeⅡの場合には、スライド構造の限界を超えて骨頭からカットアウトしてしまうリスクがあります。

そのため、不安定型の症例では痛みに注意しながら荷重訓練を進めていくことが大切です。

特に不安定型の骨折では、仮骨形成(約1ヵ月)までは痛みを押してまで無理に荷重をしていくのではなく、歩行車や杖などを使い、適度に荷重していくのが良いです。

また、中殿筋や大殿筋の筋力低下により歩行時は跛行がでやすいため、歩行器や杖、または骨盤介助をしながら進めていきます。

大腿骨頚部/転子部骨折でみられやすい跛行▼

[st-card id=4133 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]日常生活動作(ADL)訓練

術後より、日常生活の自立度向上を目指し、廃用症候群の予防に努めます。

歩行訓練と平行して、病棟内では車椅子へ移乗し、自立してトイレや整容、食事に行けるようにしています。

また、必要に応じて自宅環境の調整を行います。

家屋調査の方法はこちら▼

[st-card id=1219 label="" name="" bgcolor="" color="" readmore="on"]退院後のフォローアップ

欧米では5~10日で自宅または施設退院が通常であり、日本では20~40日で退院するのが一般的です。

最近では早期退院が推奨されており、退院後のフォローアップは重要になります。

退院後にリハビリを継続することで、筋力維持やバランス能力の改善が図れると報告されています。

退院後のリハビリの手段としては、外来リハビリ、通所リハビリ、訪問リハビリなどがあります。

大腿骨転子部骨折の予後

術前に歩行が可能だった症例では、術後歩行が獲得できる確率は約60~70%であるといわれています。

術後1年以内の歩行獲得に与える因子は、

・80歳未満

・受傷前歩行能力

・術後2週間字の日常生活の自立度

・認知症の有無

・反対側の骨折なし

が挙げられます。

術前から筋力維持に努め、骨折後全身状態が安定すれば速やかに手術が行われます。

退院時の歩行能力が生命予後にも関係しており、大腿骨転子部骨折や頚部骨折後、1年以内の死亡率は約10%といわれています。

骨折が直接死亡に繋がるわけではなく、死亡原因の多くは肺炎によるものです。

このことからも、術後二次的に発生する肺炎や深部静脈血栓症、認知機能の低下の予防に努め、術後早期の離床、歩行の獲得を目指していくことが重要になります。

まとめ

大腿骨転子部骨折の手術とリハビリの際の注意点などを解説しました。

大腿骨転子部骨折の安定型では、手術後の痛みも少なく比較的スムーズにリハビリが進みます。

前述したいくつかの注意点を踏まえた上でリハビリを進めていくことが大切です。

合わせて読んでおきたい記事