皆さん、最近テレビや雑誌でも取り上げられている筋膜ってご存知ですか?

リハビリ業界でも最近よく聞くようになりましたね。

今回は、竹井仁氏が執筆した「自分でできる!筋膜リリースパーフェクトガイド」をご紹介します。

僕は、この書籍を読みたくて、本屋さんに行ってみたのですが全然置いてなかったんですよね~。

発売して間もないせいなのか、発行部数が少ないのか、はたまた売れているのかは不明ですが本屋さんに全然ない!

なので、ネットで注文して昨日届いたところでざっと読んでみました。

良書すぎて、これは知らない人にも教えたくなったので、紹介することにしました。

スポンサーリンク

筋膜ってなに?

引用)http://kanarikinic.com/2378.html

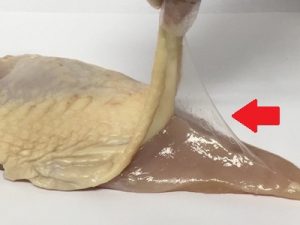

写真のように、筋肉は薄い膜で覆われています。これが筋膜です。

筋膜は、一つ一つの筋線維がバラバラにならないように束ね、筋同士の動きを滑らかにする働きがあります。

筋膜は層構造にもなっており、皮膚や筋膜、深部の筋膜同士の滑走性を引き出す働きもあります。

つまり、筋膜は縦にも横にも繋がっているという訳ですね。

筋膜が硬くなるとどうなる?

筋膜の役割を超簡単に説明しましたが、長時間悪い姿勢をとり続けることで筋膜が硬くなることがあります。

筋膜が硬くなると、筋膜同士の滑走性が悪くなり、筋線維の自由度がなくなります。

筋膜が硬くなると、その張力が関節周囲に伝わり、関節包や血管、神経にも影響を及ぼし、痛みや筋出力の低下、柔軟性の低下を引き起こします。

筋連結とは

アナトミー・トレインもまた超有名ですが、筋個別で骨に繋がっている訳ではなく、筋同士も筋膜を介して連結しています。

そのことを筋連結といい、ある法則に従って筋同士が繋がっていることを説明しているのがアナトミー・トレインです。

アナトミー・トレイン [Web動画付] 第3版: 徒手運動療法のための筋筋膜経線

ここで全ての筋連結を説明するのは難しいので割愛しますが、

例えば下の写真にように足底腱膜ー下腿三頭筋ーハムリングスー仙結節靭帯ー脊柱起立筋ー帽状筋膜(スーパーフィシャル・バック・ライン)などは筋連結により繋がっています。

引用)著者:トーマス・W・マイヤース 訳:板場 英行・石井 信一郎 アナトミー・トレインー徒手運動療法のための筋筋膜経線[DVD付き]第2版p84

もし、下腿三頭筋に硬さがあれば、ハムストリングスにも影響を受けることになります。

筋膜リリースとは

リリースとは、「解放する」「解きほぐす」という意味があります。

つまり、筋や筋膜同士の滑走性を正常化することをいいます。

筋膜リリースは、一定方向だけに伸張するのでなく、硬くなった箇所を様々な方向にゆっくりと伸張し、正常化するのが基本となります。

90秒~長くて5分程度で徐々にリリース(解放)されるといわれています。

ストレッチの例

一つ例を挙げますが、僕はマラソン大会直前に腸脛靭帯炎になったことがあります。

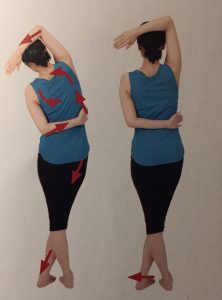

なので、下の写真のように腸脛靭帯のストレッチをよくしていました。

引用)自分でできる! 筋膜リリースパーフェクトガイド──筋膜博士が教える決定版p102

腸脛靭帯は、大腿部の外側に位置します。この筋をストレッチするには、股関節内転・外旋させます。

よりストレッチを加えるなら、体幹を反対に側屈させます。

そうすると、腸脛靭帯と連結している内・外腹斜筋も伸張させることができ、筋同士の動きも滑らかになります。

本書は、筋膜や筋連結を考慮したストレッチが網羅されている

筋膜や筋連結を知ることでストレッチの幅が広がり、痛みが解消したり運動パフォーマンスが向上します。

「自分でできる!筋膜リリースパーフェクトガイド」は筋膜や筋連結を考慮したストレッチが写真付きで解説されており、とてもわかりやすいです。

一般の方向けにわかりやすく書かれていますが、専門職の人も小難しい書籍を読んで理解が不十分になるくらいなら、この書籍をさらっと読んだほうが整理しやすいと思います。

僕自身もセルフケアに活用したいと思いますし、患者さんにもセルフケアとして教えていきたいと思います。