前回は、感覚障害の基礎知識について解説しました。

参考記事)

感覚障害について!理学・作業療法士が押さえておきたい基礎知識を解説

今回は、リハビリで行う感覚検査の意義・目的、判定方法と診るべき4つのポイントを解説します。

感覚検査は、理学療法・作業療法評価の中でも難しいとされている評価のひとつです。

そのため、若手の療法士は感覚検査に何十分もかかるし、実習生では1時間くらいかかってしまうことがあります。

実は、判定方法と診るべきポイントさえ理解できれば、感覚検査はたったの5分で終わることもあります。

場合によっては、数十秒で終わります。

時間がかかってしまうのは、感覚検査で何を診るべきなのかが理解できていないからです。

感覚検査の診るべきポイントさえ掴めれば、評価のスピードが格段に早くなります。

患者さんへの負担も少なくなり、治療時間を多くとることができますので、患者さんにとっても良いことですよね。

前置きが長くなりましたが、それでは感覚検査についてどのようにして評価を進めていくのか見ていきましょう。

※注意:この記事はおそらく感覚検査がよくわからない療法士や実習生が見ているかと思います。なので、要点のみ説明しています。

当ブログで見るべきポイントが理解できれば、再び教科書に立ち返ってみてください。

スポンサーリンク

感覚とは

感覚とは、光や音、皮膚からの刺激などの情報を指し、それを感覚受容器が知覚、脳でその情報がどのような意味をもつのかを認知します。

例えば、野球ボールに触れ(感覚)、それを手の平で感じ(知覚)、その形や硬さから野球ボールであることがわかる(認知)という一連のインプットの流れがあります。

感覚検査を行う意義や目的は?

①診断の補助として活用できる。

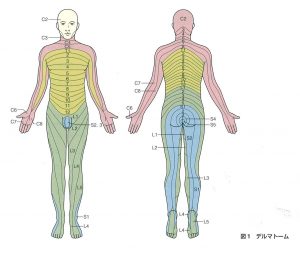

脊髄損傷などで用いられる検査にデルマトームがあります。

引用)http://arbor.life.coocan.jp/10derumatomu.html

脊髄の障害であればデルマトームを用いることで、例えばお臍から下が感覚鈍麻していることがわかれば、第10胸髄以下の障害を疑うことができます。

②動作への影響を知ることができる

感覚障害の程度を知ることで、立位や歩行のふらつきとの因果関係を知ることができます。

③訓練内容を示唆することができる

もし、感覚障害があると、外界の情報(感覚)が身体にどのような影響があるのかを認知することができません。つまり、外部環境に身体が上手く適応できなくなるいうことです。

感覚は、学習過程においても重要な機能であり、感覚なくして運動学習はできなくなるのです。

例えば、表在感覚の障害が軽度であればその機能を高める訓練をしていけば良いですが、表在感覚が重度鈍麻している場合には他の機能(例えば視覚など)で代償できないかなどの考察ができ、訓練内容を示唆することができます。

運動学習の関連記事)

運動学習で感覚を認知するには「筋緊張をニュートラル」にすること!

感覚検査の注意点

感覚はあくまでも主観であり、本人の判断によって判定がなされる検査です。

感覚検査においては、本人が検査に集中し、検査者の質問に正確に答えてもらう必要があります。

そのため、意識障害や精神疾患がある場合は正確に判定できないこともあります。

また、疲れや眠気、周囲がうるさいなどで検査に集中できない場合は、日を改めたり場所を変えるなどの工夫が必要です。

判定方法はたったこれだけ

実習生の間では、表在感覚では○/10点などの採点法、深部感覚では○/5回などで判定するのが主流かと思います。

実は、この方法だけでは症状を見誤ってしまう可能性が非常に高いことを覚えておいてほしいです。

採点法では、療法士の声掛けで判定を誘導してしまうことが多くみらます。

例えば本当は正常なのに、「今のは何となく鈍く感じたなぁ~」となれば、8/10点(軽度鈍麻)となったりすることもあります。

また、深部感覚の○/5回も、本当は軽度鈍麻しているのに、僅かな感覚を頼りに5/5回となってしまう可能性も大いにあります。

もしくは、4/5回だった場合は80%は正解しているわけですよね。

1回だけ失敗したのはなぜ?と考えることのほうが大事です。

このような問題が起きてしまうと、正常なのか鈍麻なのかがわからなくなり、評価は不十分といえます。

実は判定方法はこれだけ↓なんですよ。

消失、鈍麻、過敏、異常感覚はないか診るだけです。

例えば、鈍麻していることが特定できれば、次はどのくらい鈍麻してるの?ってことを診ていきます。

つまり、鈍麻しているみたいだけど、軽度? 中等度? 重度?を診ていきます。

スポンサーリンク

感覚検査で診るべき4つのポイント

ここからは、感覚検査の診るべきポイントをお伝えします。

感覚検査で診るポイントは、①すぐに反応できるか、②場所は合っているか、③各部位によって反応に違いがないか、④(鈍麻や過敏の)程度を診ていきます。

表在感覚は①~④を、深部感覚は③④を探るようにすれば良いでしょう。

患者さんには何を答えてほしいのか、ひとつずつ説明していきます。

くれぐれもいっぺんに説明しないようにしましょう。

①すぐに反応できるか

感覚検査を行うにあたって、最初に診るべき重要な所見です。

例えば、脱髄疾患では、有髄神経が侵されていますので、神経の伝導速度が低下しています。

そのため、感覚が遅延していないかの有用な手掛かりになります。

また、「すぐに返事する」というのは比較的患者さんが理解しやすいものです。

ここで反応がないと、検査を十分理解できていない可能性があります。

もし、検査を十分理解できていないのであれば、説明し直す必要がありますし、返答の仕方を工夫する必要もあります。

(例えば、すぐに手を挙げてもらうなど・・・)

もしくは、本当に「感覚消失」の場合があります。「感覚消失」であることが判定できれば、もう評価は終了ですね。

| 例 |

| まずは、目を閉じてください(無理ならタオルで目を覆う)。これから、筆(もしくは指でも良い)で触れていきます。触れているのがわかれば、すぐに「はい」と返事をしてください。「すぐに」ですよ。 |

②場所は合っているか

通常、感覚の識別距離は各部位で異なります。

| 口唇 | 2~3mm |

| 指尖 | 3~6mm |

| 手掌、足底 | 15~20mm |

| 手背、足背 | 30mm |

| 脛骨面 | 40mm |

| 背部 | 40~50mm |

これよりも、大幅にズレているようであれば、適当に返答しているか複合感覚の障害が疑われます。

| 例 |

| まだ目を閉じてください(無理ならタオルで目を覆う)。次は、「どこを」触れたかを教えてください。もしくは、触れた「場所」を指で示してください。 |

③各部位によって反応に違いがないか

どこと障害部位を比べればよいの?

障害部位と左右や顔面などの正常と思われる部位で比較します。

脳卒中の場合は、高位の感覚路が障害されていますので、基本的には片側の手足のどこを触れても同じように障害されていると考えてよいです。(※注意:例えば、膝蓋骨付近と脛骨前縁を比べる意味はあまりないということです。上肢と下肢では支配領域が異なりますので、その辺は脳解剖の知識がいりますが・・・)

表在感覚においては、指や足底の皮膚が硬かったり、乾燥していると感覚受容器の問題で鈍麻していることもあります。

深部感覚においても、股関節よりも足関節のほうが受容器の数が少なく、部位によって反応に違いがみられます。

また、糖尿病では四肢末梢に感覚障害がみられるなど、疾患特有の障害もあります。

糖尿病の末梢神経障害や脊髄損傷などでは、通常、障害部位から徐々に正常部位へと進めていき、障害の範囲を特定していきます。

④(鈍麻や過敏の)程度

すぐに返答した。場所も合ってる。もしくは障害部位が特定できた。どうやら鈍麻している(もしくは過敏)こともわかった。

となれば、次は程度を診ていきます。

| 例 |

| もう目を開けてもよいですよ。次は、感覚の「程度」を診ていきます。右足のこの触れた感じと左足のこの触れたで違いはありますか?(※いきなり採点法を使うべきではない) |

なぜ、いきなり採点法を使うべきではないかというと、ちょっとした触り方の違いだけで患者さんは8/10点と答えたりすることが非常に多いからです。

これは触り方・感じ方がちょっとだけ左右で違っただけの話ですよね。

感覚とは、あくまでも主観であることを常に意識しておきましょう。

本当に鈍麻している場合は、明らかに左右で違いがあることを訴えてきます。

もし違いがあるようなら、そこで始めて採点法を使い程度を客観的データとして聴取していきましょう。

意識障害や精神疾患、または鈍麻しているのかよくわからないという場合は、触れる強さを変えてみてください。このとき左右の反応の差を診ましょう。

深部感覚の検査においても、○/5回などの正当数で鈍麻かどうかを判断することは困難です。

正当数だけを頼りに鈍麻かを判断するのではなく、小さく動かしたり、ゆっくり動かしたりして反応が鈍くないのかを診ます。

これは、受容器が受け取る感覚情報を少なくしたときの反応を診ています。これも左右で比べます。

まとめ

感覚検査について、臨床の視点をお伝えしました。

要点のみお伝えしていますので、もっと詳しく知りたい方は、お問い合わせフォームまでご連絡いただければお答えします。

実際、教科書通りに評価を進めても、ほとんどの実習生がうまく評価できていないのが現状です。

このブログを見てから、教科書に立ち返るとより理解が深まると思います。

お問い合わせがありましたので、参考記事も書いてみました。