幸せは誰が決めるの?世界一幸せな国、デンマークを参考に考察

人が生きていくうえで目指すところは、極論「幸せになるため」ではないでしょうか?

今回は、世界一幸せな国、デンマークを参考に「幸せ」について考察してみました。

スポンサーリンク

目次

消費税率25%によって得られるものは

デンマークについて、超簡単に説明しておきます。

デンマークは、ヨーロッパに位置し、ドイツの上にある小さな国です(九州とほぼ同じ面積)。

デンマークの人口は約553万人で、広島県とほぼ同じ人数になります。

デンマークの制度はよく「ゆりかごから墓場まで」と表現されています。

その言葉通り、出産費、医療費、教育費(小学校~大学まで)、福祉サービス、葬儀(墓石購入は一部負担)はすべて無料になります。

デンマークといえば、消費税率が25%ですので、我々日本人からすれば「高負担」というイメージが先行します。

しかし、日本人からしたら上記の費用で必ず悩むであろうことが、デンマークではすべて無料になります。

少々古いですが、2008年ワールド・バリュー・サーイベや2006年レスター大学の幸福度調査によればデンマークはどちらも1位に位置付けられています。

この調査結果から、デンマークが幸せな国であることが証明されています。

ちなみに、日本の順位はワールド・バリュー・サーイベの調査で43位、レスター大学の調査で90位とされています。

デンマークはセーフティーネットが充実

デンマークは、「失業者支援」「障害者支援」「生活保護支援」が充実しています。

デンマークでは、たとえ学校卒業後に就職できなくても失業保険組合に加入していれば、日本円で1日約9000円(年間約240万円)支給されます。

障害者支援にしても同程度の保障額があり、生活保護者には月額14万円以上は保障されています。

また、デンマークには国民1人ひとりにそれぞれソーシャルワーカーがついています。

ソーシャルワーカーの役割は、デンマークの制度を国民全員が受けられるように支援しています。

デンマークでは日本の介護保険分野でいうケアマネジャーは別で存在し、ソーシャルワーカーは家族や生活に関する相談役として配置されてます。

日本のように、何かのサービスや制度を利用したいときに、自分で調べたり、あちこちに問い合わせをしてたらい回しにされるようなことはデンマークではほとんどにないようです。

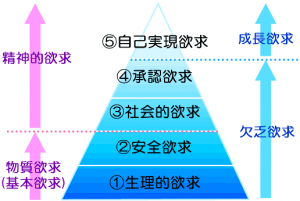

「マズローの欲求段階説」に基づいて

ここで、心理学の話をしますが、アメリカの心理学者マズローは「人間は自己実現に向かって絶えず成長する生き物である」として、人間の欲求を段階付けしています。

引用)http://uranailady.com/07_maslow.html

例えば、生理的欲求である食事や排泄、睡眠が十分確保できていなかったり、住む場所がない、居場所がない(安全欲求)状態では、誰かから認められたい(承認欲求)、自分はもっとこうなりたい(自己実現)という欲求は得られにくいことを表しています。

デンマークの制度を見てみると、生理的欲求、安全欲求、社会的欲求を国の制度が保障してくれています。

デンマークの制度は、幸せな人が多い(正確には不幸な人が少ない)理由の一つになっているのではないかと思います。

他人と比べても幸せにはなれない

デンマークは、「高負担」に似合うだけの制度があることが幸せの理由ともいえますが、それだけが幸せの理由ではないと僕は考えています。

マズローの欲求段階を見てみると幸せへの階段として、「承認欲求」「自己実現」も欠かせません。

デンマークの教育には、日本のような通信簿もなければ順位付けもありません。

また、日本のように7歳になる年の4月2日に同学年となる制度ではなく、成長の様子から見て概ね7歳前後で同学年とされます。

言われてみれば、4月1日に生まれた子供と前年の4月2日に生まれた子供では1年も差があるわけです。

歩き始めるのも、話し出すのも1年遅れた子供が同時に学び始めるにはハンディが大きいのは明らかです。

人それぞれ成長のスピードが違いますし、子供の頃から他人と比べる日本の教育体制ではわざわざ劣等感を抱かせるだけで「承認欲求」は得られません。

また、「幸せ」はあくまで個人の主観によるものが大きく、何に重きを置いているかでその価値は変わります。

例えば、戦争やテロが多い国や貧しい国に比べると明らかに日本は幸せな国といえるでしょう。

お金持ちの人が必ず幸せなのかというと、それもその人の価値観によって幸せかどうかが決まります。

お金があることが何よりも幸せだと思う人は幸せですし、誰かから愛されることが幸せだと考えている人はお金があっても幸せとはいえません。

つまり、幸せついて考えるにあたり、他人と比べても自分の幸せには関係のない話で、自分は何を求めているのかを知る必要があります。

それが、欲求の最上級にある「自己実現」にあたります。

スポンサーリンク

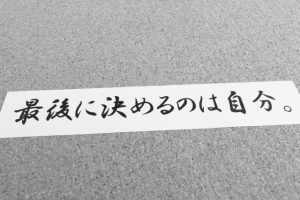

幸せには「自己決定力」が必要

日本の教育を受けてきた僕たちは、問題があれば必ず答えがあると思っていませんか?

日本の教育は、誰かが用意した答えを当てにいくのが主なスタイルですが、果たして社会に出たときに答えなんて用意されているのでしょうか?

一般論や常識も結局のところ誰かが作った答えであり、あなたが決めた答えではないはずです。

デンマークが根ざす教育として、「自分で考える力を養う」「自立心を持つ」ことを目指しています。

発言に対して誰から否定されることもなく、教室では子供が自主的に発言することが多いようです。

常に正しいと思うことがその人の答えになっているわけです。

その人が選んだ道が答えであり、人の数だけ答えがあります。

自己実現が人間の最上級の欲求と言いましたが、「自己決定力」を身につけることが幸せを手に入れるために必要な能力といえます。

選挙投票率においても、デンマークは約90%近くを占めているのに対し、日本は50%ちょっとの人しか投票に行ってません。

同じ民主主義国家でありながら、これだけ投票率に差があるのはいろんな原因があると思いますが、日本の教育が「自己決定力」の欠如を招いているのではないかと僕は考えています。

ここで注意したいのが、自分が選んだ答えなら何でもしていいとなるとエゴが横行してしまいます。

エゴを押し通すばかりに他人に迷惑をかけることは許されることではなく、他人の幸せを奪っているだけの人間になります。

幸せには「共生の心」が必要

デンマークは、高福祉の代償として高負担の税金が課せられているわけですが、それではお金持ちの人が損をするし、全然頑張らない人や貧困の人が得をする構図になってしまいます。

前述したように、デンマークの人は小さい頃から「自立」を目指すことを教えられているため、他者に頼ることはありません(一部を除いては)。

デンマークが目指すところは「国民皆が幸せになるため」であり、そのための制度が確立しています。

誰かが困っているときは自分が助けるし、その代り自分が困ったときは助けてもらえるという「共生の心」があります。

また、政治家の給料もほぼ無給ですので、本当に国を良くしたいと思う人しか職務は務まりません。

さらに、高い税金を課せられている国民にとって政治への関心はとても高く、もし日本の政治家のように無駄な税金の使い方(不正な政務活動費問題とか)をしていれば、いっせいに叩かれるのは目に見えています。

そこには国民と政府との信頼関係の下に国が成り立っています。

幸せは誰のもの?

デンマークは、世界一幸せな国である一方で、離婚率や自殺者の数が多いことが問題になっています。

離婚が多い理由としては、セーフティネットがあることで、お金の心配がほとんどなく離婚に踏み切りやすいこと、また自立心が強いことなどが挙げられます。

自殺者が多い理由として、孤独が原因として挙げられ、離婚という物理的なことから、自立心を目指すあまりに孤独に陥るケースもあります。

離婚は本人たちが選んだ道ですので、必ずしも不幸とは限りません。

ただ、自殺に関しては自分が選んだ道とはいえ、身内や周りの人がどう思うのか想像してみる必要があります。

自殺をすることで、誰かが悲しみ不幸になるのであれば、自殺という選択は避けなければなりませんし、そこに「共生の心」が必要になります。

参考書籍

僕は、デンマークを知ることで「幸せ」とは何かを自分なりに解釈することができました。

まとめ

デンマークっていい国に思えてきますね。

でも、「隣の芝生は青い」ということわざがあるように、他の国や他人は幸せそうに見えることもあります。

幸せはあくまでも主観ですので、他と比べても意味がありません。

幸せを決めるのは、あなた自身です。

そのためには「自己決定力」と「共生の心」を養うことが幸せへの近道ではないかと思います。