足部って非常に複雑ですよね。

足部の機能を全部を覚えるのはとても大変です。

ここでは、覚えておいたほうが良い足部の重要なポイントをお伝えします。

外反母趾など足部のトラブルを防ぐために欠かせない知識ですので是非参考にしてください。

スポンサーリンク

目次

足部の構造と解剖

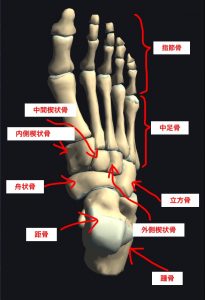

足部の骨は、踵骨、距骨、舟状骨、楔状骨(内側・中間・外側)立方骨、第1~5中足骨、第1~5指節骨(基節骨、中節骨、末節骨)の26個の骨から構成されています。

足部のアーチとは

引用)神戸外反母趾センター

足部には、内側縦アーチ、外側縦アーチ、横アーチがあります。

これらのアーチは、歩行時などの衝撃を吸収する働きがあります。

かなめ石とは

かなめ石とは、アーチの頂上にある骨のことをいいます。アーチを構成する上でこのかなめ石に付着する筋が非常に重要です。

足部の骨の図をみるとわかると思いますが、足部の骨は石が集まったようなカッコになっており、骨同士は不安定な状態です。

かなめ石を支えているのが、筋や靭帯です。

内側縦アーチの役割

内側縦アーチは、いわゆる「土踏まず」のことです。歩行時の衝撃吸収に重要なアーチです。

踵骨、距骨、舟状骨、内側楔状骨、第1中足骨で構成されるアーチです。

かなめ石は、舟状骨です。この舟状骨を支えているのが、後脛骨筋です。

後脛骨筋

後脛骨筋は、深部にある筋肉です。

起始は脛骨・腓骨(内側上2/3)

停止は舟状骨粗面、楔状骨(内側・中間・外側)、立方骨、第2~4中足骨

神経支配は脛骨神経(L5~S1)

血液供給は後脛骨動脈です。

後脛骨筋は舟状骨を引き上げるため、内側縦アーチに重要な筋です。

後脛骨筋が弱化すると、内側縦アーチが低下してしまいます。

外側縦アーチの役割

外側縦アーチは、内側に比べて低く、足部のバランスに関与しています。

踵骨、立方骨、第4・5中足骨で構成されるアーチです。

かなめ石は、踵立方関節(踵骨と立方骨で構成される関節)です。

踵立方関節を支えているのが、長腓骨筋です。

長腓骨筋

起始は骨間膜、脛骨後面、腓骨頭と腓骨外側(上2/3)

停止は内側楔状骨、第1中足骨底

神経支配は浅腓骨骨神経(L4~S1)

血液供給は腓骨動脈です。

なぜ、かなめ石である踵骨や立方骨に付着していないのに長腓骨筋が重要なのか?

長腓骨筋は、走行からして外側縦アーチにとても重要な筋です。

長腓骨筋は、踵骨にある「長腓骨筋滑車」といわれる骨隆起を支点にして、足底へ回りこむように走行しています。

長腓骨筋は、下図のように足底部で回りこみながら立方骨を引き上げています。

踵骨に対して立方骨が回内位となり、踵立方関節は「締まりの位置」となります。

長腓骨筋の間接的役割

踵立方関節が「締まりの位置」になるということは、立方骨が固定された状態になるということです。

立方骨が固定されると何がよいのか?

立方骨から起始する筋がありますよね。

立方骨から起始する筋は、短母趾屈筋、母趾内転筋(斜頭)、小趾対立筋の3つがあります。

もし、踵骨に対して立方骨が回外「緩みの位置」になった場合、立方骨は不安定な状態になります。

立方骨が不安定な状態になると、当然立方骨から起始する筋は土台が不安定になります。

なので、母趾屈筋、母趾内転筋(斜頭)、小趾対立筋がちゃんと働かなくなってしまいます。

長腓骨筋は、間接的に足趾の筋を働かせる役割があります。

ちなみに、短母趾屈筋は内側縦アーチ、母趾内転筋(斜頭)は横アーチ、小趾対立筋は外側縦アーチにも関与しています。

横アーチ(前足部、中足部)の役割

緩衝作用と体重支持に働きます。

前足部横アーチ

第1~5中足骨頭で構成されるアーチです。

かなめ石は、第2中足骨頭です。

ここで重要な筋は、長腓骨筋と後脛骨筋です。

この2つの筋は、外側、内側から回り込み、長腓骨筋は外側から第1中足骨を外側へ、後脛骨筋は内側から第2~4中足骨を内側に引き込みます。

互いに、骨を引き込みあうことで、横アーチを形成しています。

中足部横アーチ

内側・中間・外側楔状骨、立方骨で構成されるアーチです。

かなめ石は、中間楔状骨です。

ここで重要な筋は、母趾内転筋(横頭)、虫様筋、小趾対立筋です。

これらの3筋が働くことで中足骨を中央に引き寄せ、横アーチが形成されます。

母趾内転筋(横頭)

起始は第3~5中足趾節関節包

停止は第1基節骨内側

母趾を内転させる

虫様筋

起始は長趾屈筋腱

停止は第2~4基節骨背面、長趾伸筋腱

第2~4趾をそれぞれの中足骨を中央に引き寄せる

小趾対立筋

起始は長足底靭帯、第五中足骨の底

停止は第5中足骨遠位

第5中足骨を中央に引き寄せる

スポンサーリンク

筋力トレーニングの方法

足部の構造は複雑ですが、トレーニングは簡単です。

後脛骨筋

タオルやゴムチューブなどで図のように内側から外側へ向けて抵抗を加えます。

抵抗に抗して足首を内側に動かします。やや底屈位(指が床に近づく)にすると効果的です。

長腓骨筋

足の外側を壁などに押し付けます。これも足首が底屈しているとより効果的です。

もう一つの方法は、タオルを足の趾で掴みながら、外側へ引っ張ります。

足趾屈筋も同時にトレーニングできます。

足趾屈筋群(短母趾屈筋、母趾内転筋(斜頭・横頭)、虫様筋、小趾対立筋)

タオルギャザーといわれる訓練です。足の指でタオルをたぐり寄せます。

アーチが低下すると何が悪いの?

足部のアーチが崩れることで、外反母趾やモートン病、シンスプリントなど足部のトラブルを引き起こしてしまう可能性があります。

その他にも、疼痛や筋不全などいろいろ不具合が生じてしまいます。

また、運動連鎖から、膝や股関節、腰にも悪い影響を及ぼす危険があります。

足部は体の中で唯一地面と接触しているところですので、身体全体に影響します。

足部は複雑ですので、ここですべてをお伝えするのは難しいですが、覚えておいたほうが良い重要なポイントをお伝えしました。