痛みを抑える理論には、ゲートコントロール説が有名ですが、他にもいくつかありますのでご紹介します。

スポンサーリンク

ゲートコントロール節

ゲートコントロール説は、1965年に痛みの制御理論として、MelzakとWallによって提唱されたものです。

末梢神経の分類は以下の表の通り、太い神経線維から順にA線維、B線維、C線維があります。

| 形態分類 | 有髄・無髄線維 | 求心性 | 遠心性 | 伝導速度(M/S) | |

| A | α | 有髄 | 固有知覚 | 運動神経(錘外筋線維) | 70~120 |

| β | 触覚・圧覚 | 30~70 | |||

| γ | 運動神経(錘内筋線維) | 15~30 | |||

| δ | 痛覚・温度覚 | 12~30 | |||

| B | 交感神経節前線維 | 3~5 | |||

| C | 無髄 | 痛覚・温度覚 | 交感神経節前線維 | 0.5~2.3 | |

痛みは、伝導速度の速いAδ線維と遅いC線維によって求心性に脳へ送られます。

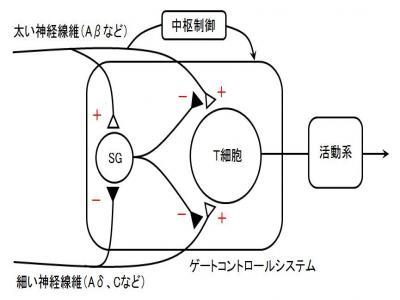

ゲートコントロール説とは、脊髄後角に制御用のゲートが存在し、痛み情報(Aδ線維とC線維)が伝わると、ゲートが開いて脳へ痛みを伝えるというものです。

ゲートコントロール節を利用した痛みの抑制

平たくいうなら、痛みが起こるのはゲートが開きっぱなしであるために、痛み情報(Aδ線維、C線維)が脳へ伝達されてしまうということです。

なので、ゲートを閉じてあげれば、痛みが脳へ伝達されるのをブロックできるというのがこのゲートコントロール節の理論です。

体表をさすったり、圧迫するとその情報(Aβ)が開いていたゲートを閉じる役割を担い、本来の痛み(Aδ線維、C線維)が脳へ伝わらなくなります。

弱い電気刺激を用いて太い神経線維(Aβ線維)を優先的に刺激するTENSは、このゲートコントロール節を用いた治療方法になります。

日常的に経験があると思いますが、痛みがあると思わずその部位をさすったりしますよね。

または、他の部位を押したりつねったりすると痛みが和らぐことを僕たちは経験的に知っています。

そのことを説明しようとしたのが、このゲートコントロール説です。

スポンサーリンク

広汎性侵害抑制調節

2つ目の痛みを抑える理論は、広汎性侵害抑制調節というものです。

簡単にいうなら、痛みを痛みで制す!みたいなことです。

別の部位への侵害刺激(熱刺激、機械的刺激)によって、本来の痛みが抑制されるという疼痛制御理論です。

1979年にLe Barsらによって報告された動物実験では、全身の広範な部位に加えた侵害刺激(C線維)により、脊髄の興奮性が抑制されることが示されました。

最近では、離れた部位に非侵害刺激を加えても、本来の痛みが抑制されることが報告されています。

広汎性侵害抑制調節を用いた治療

鍼灸やトリガーポイント刺激、TENS、その他体表から何らかの侵害・非侵害刺激を加える治療などがあります。

下行性疼痛抑制系

3つ目の痛みを抑える理論は、下行性疼痛抑制系というものです。

求心性に痛みを伝達するところを下行性(遠心性)の伝達物質により、痛みを脳へ伝達するのをブロックするという理論です。

このときに痛みをブロックしてくれるのが、ノルアドレナリンとセロトニンです。

ノルアドレナリン系

中脳中心灰白質→橋中脳背外側被蓋部→青斑核→脊髄後外側核を下行→脊髄後角に至ります。

セロトニン系

中脳中心灰白質→吻側延髄腹内側部→脊髄後外側を下行→脊髄後角に至ります。

いずれも中脳中心灰白質から始まるのが特徴です。

中脳中心灰白質を賦活させる物質

オピオイドという物質は中脳中心灰白質を賦活し、ノルアドレナリン・セロトニン系を活性化させます。

オピオイドは強い鎮痛作用を持つモルヒネと似た作用があり、鎮痛作用を発揮します。

オピオイドが放出されることで、大脳で痛みとして知覚されるまでに痛み情報をブロックします。

下行性疼痛抑制系を賦活するには?

下行性疼痛抑制系は、情緒を安定させることで賦活されます。

つまり、不安をなくせば賦活されます。

下行性疼痛抑制系を利用したのがプラシーボ

下行性疼痛抑制系を巧みに利用する方法として、プラシーボを使います。

実際にプラシーボでは、エンドロフィンという物質が分泌されます。エンドロフィンはオピオイドの一種で鎮痛作用を持ちます。

つまり、プラシーボ自体に痛みを鎮める作用が認められています。

プラシーボ効果を詳しく書いた記事)

まとめ

痛みを抑える理論をまとめました。

痛みの原因はまだまだわからないことが多いため、痛みに対するアプローチに正解というものはないように思います。

現在までにわかっている知識や理論、治療方法を総動員して、目の前の患者さんに最適な治療方法を選択することが理学療法士にとって必要な姿勢ではないでしょうか。